La prétention de Donald Trump d’annexer leur pays a dopé le nationalisme des Canadiens. L’antiaméricanisme, à l’origine émotionnel, s’est durci et aura des effets durables.

Empreinte de société #2

Des meurtres sans fin d’Italiennes, de l’arnaque en ligne organisée depuis les confins de la Birmanie, des attaques au couteau devenues presque habituelles pour le citoyen allemand, une vague de résistance canadienne à un arrogant voisin, des agressions d’entrepreneurs français de cryptomonnaie… Un «fait divers» plus frappant que le tout-venant de la criminalité, la répétition en un temps réduit de délits semblables, ou une tendance sociale de plus en plus ancrée confrontent parfois une population à ce qui devient un phénomène de société. D’Afragola à Bielefeld, de Bangkok à Montréal, c’est ce qu’explore Le Vif cet été: des empreintes d’auteurs de délits à l’empreinte que leurs méfaits laissent sur la société. Et comment la prise de conscience de ces phénomènes en a changé, ou pas, les règles de vie.

Cela a commencé comme une fièvre, alors que les Canadiens, transis par les frimas d’un hiver rugueux, écoutaient les vociférations expansionnistes de Donald Trump sur le Canada. «51e Etat», clamait-il dès la fin novembre dernier. Et pour ne rien arranger, le maître de la Maison-Blanche imposait parallèlement des droits de douane contre le Canada. De L’Anse-au-Loup à Terre-Neuve en passant par Très-Précieux-Sang-De-Notre-Seigneur, au Québec, le peuple canadien, uni, s’est offusqué des prétentions américaines, au point de crier dès le début de l’année sa colère contre l’Oncle Sam avec force protestations et manifestations.

Les décisions du régime trumpiste soulèvent d’autant plus l’incompréhension que les Canadiens se sont demandés pendant plusieurs semaines si les Américains n’envahiraient pas leur pays. La ville de Stanstead, sise au Québec, à la frontière de l’Etat de New York, est l’illustration parfaite de cette politique de la peur et de l’arbitraire que Donald Trump fait subir à son voisin. La bibliothèque de cette bourgade de 3.000 habitants est située parfaitement sur la frontière. Une ligne noire délimite les deux nations au cœur de l’établissement. La porte d’entrée est placée du côté américain et depuis des décennies, les Canadiens l’ouvraient quotidiennement pour emprunter leurs livres… jusqu’à la visite en janvier de la secrétaire d’Etat américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem. Celle-ci a décrété que les Canadiens devraient désormais passer par le poste de douane américain de Stanstead avant de venir emprunter un ouvrage. Un Canadien a été jeté en prison à la mi-juin pour être entré «illégalement» par la porte américaine de la bibliothèque…

«Je n’ai pas envie d’enrichir les Américains; et se rendre aux Etats-Unis est désormais dangereux.»

Une proximité sociologique

Le Canada et les Etats-Unis sont géographiquement très proches, mais ils le sont aussi sociologiquement et économiquement. Les citoyens des deux nations ont tous de la famille, des proches, vivant dans l’autre pays, un peu comme la Russie et l’Ukraine. Les liens familiaux et culturels entre le Canada et les Etats-Unis sont profonds et les menaces de Donald Trump, toutes comparaisons gardées, ne sont pas sans rappeler le sentiment de trahison qu’ont éprouvé les Ukrainiens lorsque les Russes ont envahi leur patrie. Plus que dans tout autre pays, les Canadiens sont choqués, révoltés. La relation entre les deux nations se résumait jusqu’alors à cette déclaration de John F. Kennedy en 1961: «La géographie a fait de nous des voisins. L’histoire a fait de nous des amis. L’économie a fait de nous des partenaires. Et la nécessité a fait de nous des alliés.» Les deux peuples échangent deux milliards de dollars de marchandises chaque jour.

Passée la stupeur, dans un pays fondamentalement démocrate, aux antipodes du vote républicain des Américains, les Canadiens se sont organisés. Un vent d’antiaméricanisme souffle depuis six mois sur le Canada. «J’ai de la famille dans le Tennessee. Nous avions prévu de nous y rendre lors de ce mois de juin pour mon anniversaire. Mais nous avons annulé et préféré partir à Montréal pour le célébrer», confie cette fonctionnaire de la mairie de Calgary, en Alberta. Et de préciser: «D’une part, je n’ai pas envie d’enrichir les Américains; d’autre part, se rendre aux Etats-Unis est désormais dangereux. Des Canadiens y ont été arrêtés arbitrairement, sans compter que lors du passage au service d’immigration, l’agent peut exiger que vous lui donniez les mots de passe de votre ordinateur et téléphone», confie t-elle. «Très peu pour moi. On attendra encore quatre ans», ajoute son mari, lui aussi cadre supérieur à la mairie de la grande ville de l’Alberta. Il y a 25 ans, les Canadiens pouvaient entrer aux Etats-Unis sans passeport.

Le vin très touché

La conséquence première de l’attitude de l’Oncle Sam fut, outre des mesures de rétorsion commerciales, un boycott des produits américains. Sylvain Charlebois, professeur à l’université Dalhousie d’Halifax et spécialiste des questions agroalimentaires, explique: «Les ventes de produits alimentaires américains au Canada ont chuté de 8,5% en volume depuis février, ce qui est énorme dans un marché aussi stable habituellement. C’est un vrai signal envoyé aux fournisseurs américains, même si l’incidence est inégale selon les secteurs: les fruits et légumes de Californie ou les produits transformés bien identifiables sont plus touchés, tandis que les ingrédients utilisés en transformation ou les produits sans marque américaine apparente passent souvent sous le radar. C’est une forme de boycott très ciblé, mais qui commence à peser.»

Le boycott touche particulièrement les vins américains, dont les bouteilles ont pratiquement disparu des rayons. Leurs exportations vers le Canada, le troisième marché pour les Etats-unis, ont chuté de 72% en mars. Face aux provocations trumpistes, la résistance s’est organisée. «Buy Canada. Bye America», a titré au début de cette «guerre» le quotidien canadien The National Post. Quant au populaire Journal de Montréal, il informe chaque jour ses lecteurs des produits canadiens à choisir en lieu et place de l’offre américaine avec force photos, sur une pleine page, et ce, depuis plusieurs mois avec ce message: «Achetez ceci, pas cela! Beaucoup de gens se demandent comment boycotter les produits américains… Afin d’aider les consommateurs québécois à faire des choix éclairés, Le Journal de Montréal propose des solutions de rechange à des marques installées aux Etats-Unis.»

«On est dans quelque chose de plus militant et durable que d’habitude.»

Options locales

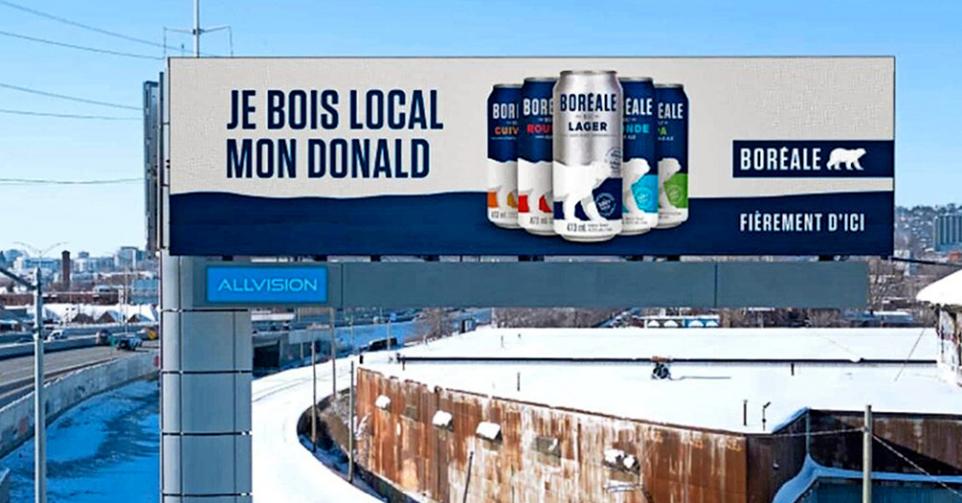

Tous les experts canadiens reconnaissent que jamais un mouvement de boycott n’a duré aussi longtemps au Canada. Sylvain Charlebois précise: «Ce genre d’insistance, comme dans Le Journal de Montréal tous les jours, ça sort clairement de l’ordinaire. On est dans quelque chose de plus militant et durable que d’habitude.» Les réseaux sociaux et les influenceurs ont aussi pris le relais, prêts à conseiller les acheteurs. L’application Isthiscanadian fait appel à l’intelligence artificielle pour déterminer si le ketchup, le cheddar ou telle poutine proviennent bien du Canada, non sans proposer des options d’achat locales. Les marques de bière canadiennes profitent de l’opportunité, non sans humour. «Je bois local, mon Donald», affichent les panneaux publicitaires de Boréale.

Si le consommateur «n’a pas beaucoup d’influence sur certains secteurs névralgiques comme l’acier et l’énergie, les biens de consommation courante subissent les conséquences du boycott», relève Jordan LeBel, professeur de marketing à l’université Concordia de Montréal. Et alors que les Canadiens, qui représentent le plus important contingent de voyageurs aux Etats-Unis, injectent chaque année au moins 20 milliards de dollars dans l’économie américaine par le biais du tourisme ou des séjours d’affaires, les agences de voyages canadiennes font part de nombreuses annulations. Près de six mois après l’investiture de Donald Trump, Jordan LeBel explique que pour les dépenses élevées et fréquentes, «les Canadiens boudent les Etats-Unis. Les compagnies aériennes annulent plusieurs vols, faute d’achalandage. L’industrie américaine du tourisme en souffre et on voit de nombreux efforts pour séduire les Canadiens et les ramener aux Etats-Unis.» Le Mouvement des Caisses Desjardins, la banque des Québécois, a suspendu tout déplacement de ses 56.000 employés aux Etats-Unis. Et le professeur LeBel de préciser: «Je peine à trouver un secteur qui ne soit pas affecté par le boycott.»

Mais celui-ci, aussi impressionnant soit-il, comporte tout de même quelques limites. Si la plupart des instituts de sondage estiment qu’environ 80% des Canadiens participent ou soutiennent le boycott, 20% y sont opposés ou s’en moquent. Si la province de l’Alberta, par exemple, a appliqué elle aussi des mesures de boycott, c’est moins vrai qu’ailleurs, tant les Albertains, généralement très conservateurs, ont une proximité idéologique avec les Américains. Certains mouvements et partis politiques minoritaires de la province pétrolière regardent même d’un bon œil Donald Trump, au point de vouloir faire de l’Alberta le 51e Etat de l’Oncle Sam. Les limites sont aussi sectorielles. Les Facebook, Instagram et autres X n’ont pas perdu d’abonnés canadiens. McDonald’s fait toujours recette au Canada, tout comme Netflix ou Disney Channel. Pascal Thériault, professeur à l’université McGill de Montréal, tempère: «Le consommateur a le choix lorsqu’il va à l’épicerie et une sorte de nationalisme alimentaire s’est bien implanté, mais dans la restauration, il est difficile de connaître la provenance des aliments. Il y a aussi eu le phénomène de boycott de consommateurs qui ont décidé de se passer des produits américains… fabriqués au Canada!» Le nationalisme canadien a ses limites.

Elargir le champ commercial

Pourtant, la rupture sera durable. Car l’agression de Donald Trump a changé fondamentalement la société canadienne en dopant le nationalisme dans un pays qui a toujours eu du mal à déterminer clairement son identité et cela même au Québec qui ne se définit qu’en opposition au Canada anglophone. Les commerçants l’ont bien compris en faisant la promotion de produits locaux. Et les trois grandes chaînes de supermarchés nationales ont ajouté des affiches indiquant quels sont les produits du pays.

Les menaces répétées de Donald Trump suscitent également un sentiment de trahison chez des Canadiens qui se sentiraient honteux de participer le moins du monde à la prospérité de l’Oncle Sam. Cette prise de conscience de leur différence avec les Etats-Unis n’a pas provoqué qu’une colère. Cela dépasse de loin le simple boycott des Etats-Unis et de ses produits. Professeur d’économie à l’université du Québec à Montréal, Julien-Frédéric Martin assure que «ces derniers mois ont changé la manière avec laquelle les entreprises canadiennes et les différents niveaux de gouvernement envisagent leurs relations commerciales avec les Etats-Unis. Il y a maintenant cette idée qu’il faut diversifier les relations commerciales.» Afin de bien se distinguer de son prédécesseur, le Premier ministre Mark Carney a déclaré peu après son élection: «Les Canadiens ont voté pour de grands changements. Pas de petits changements.» Parmi les principaux, la politique étrangère et l’économie. Ottawa a entamé un rapprochement avec la Chine et l’Inde avec lesquelles les relations sont épouvantables, à la suite de bourdes diplomatiques de Justin Trudeau.

Conscient que les liens avec les Etats-Unis ne seront plus jamais les mêmes, selon les propres paroles de Mark Carney, ce dernier veut diversifier les alliances de son pays en multipliant les partenariats économiques et faire du Canada une superpuissance énergétique. Le professeur Charlebois conclut: «Le mouvement de boycott a pris une tournure plus militante. […] Cela renforce clairement une identité plus distincte, canadienne pour certains, québécoise pour d’autres.»

Ce qui a changé

Le nationalisme canadien et québécois a été dopé.

Le gouvernement cherche à diversifier ses relations économiques.

Le Canada aspire à devenir une puissance énergétique plus autonome.