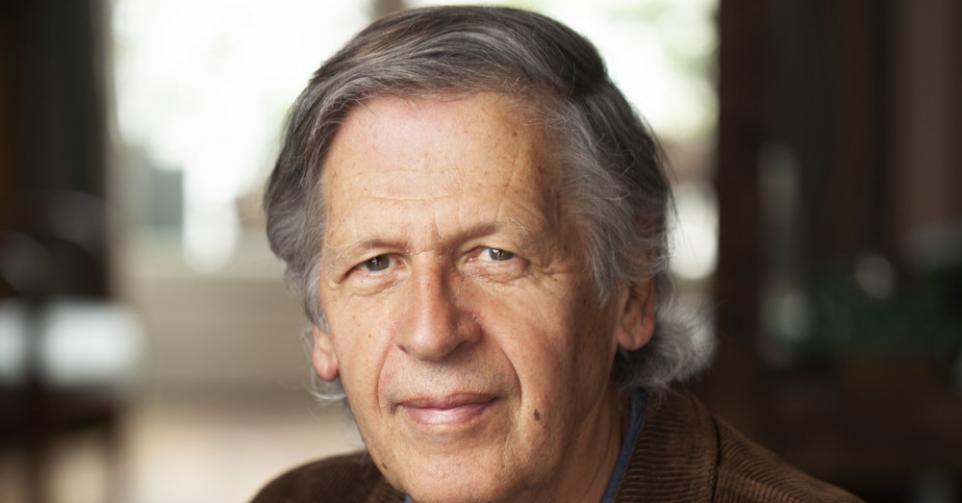

Dans son essai intitulé Homo cretinus. Le triomphe de la bêtise, le journaliste scientifique Olivier Postel-Vinay revient sur une thématique trop longtemps laissée de côté: la bêtise. Et sur la nécessité de s’y intéresser.

Faut-il prendre la bêtise et la connerie au sérieux? La question fait sourire, à tort. Car ce qu’on prend d’ordinaire pour une faiblesse individuelle, un simple défaut d’intelligence ou une tare comique, relève en réalité d’un phénomène massif, structurel, historique. Dix remèdes contre la connerie et Homo cretinus. Le triomphe de la bêtise, deux essais décapants d’Olivier Postel-Vinay, journaliste, essayiste, en font la démonstration rigoureuse et salutaire. Nourri de psychologie cognitive, de philosophie, de management, mais aussi d’une lecture acérée des bouleversements contemporains, les deux ouvrages assument une ambition rare: décrypter les mécanismes de la bêtise collective, celle qui mine nos démocraties, plombe la pensée, empêche le doute, et prospère à l’heure des réseaux sociaux et de la surinformation.

A rebours des portraits caricaturaux de l’imbécile heureux ou de l’ignorant obstiné, les deux essais s’appuient sur les travaux de Vladimir Jankélévitch ou encore Robert Musil, pour montrer que la bêtise n’est pas une absence d’intelligence, mais un arrêt de la pensée, une régression dans l’inconfort du doute, un raidissement idéologique ou une paresse de l’esprit. Elle frappe les puissants comme les humbles, les gouvernants comme les sachants. Et si certains moments de l’histoire y sont particulièrement exposés, notre époque, saturée de dogmes, d’opinions tranchées, d’arrogances savantes, en porte selon lui tous les symptômes.

Olivier Postel-Vinay revient sur les origines de sa réflexion, interroge les zones aveugles de nos démocraties libérales, démonte les illusions du management par les chiffres et pointe l’effet délétère des réseaux sociaux dans la construction d’un monde intellectuellement fermé. Avec humour mais sans concession, il défend aussi l’idée que la bêtise peut, dans certaines situations, agir comme un refuge, et que si on ne peut l’éradiquer, on peut, au moins, apprendre à la déjouer.

Vous proposez une thèse étonnamment sérieuse sur un sujet a priori léger: pourquoi consacrer deux essais, à la connerie et à la bêtise?

Raymond Aron disait que le dernier livre qu’il aimerait écrire serait sur le rôle de la bêtise dans l’histoire. Le sujet paraît léger, il fait sourire quand on en parle, mais je pense qu’il s’agit là d’une réaction de défense. Car tous nous savons, au fond de nous-mêmes, à quel point la bêtise est en réalité un sujet central. Le problème est qu’il est difficile à appréhender. Mais aborder la question sous l’angle historique est révélateur.

Qu’entendez-vous par là?

Par exemple, on peut se mettre d’accord rétrospectivement sur le fait qu’engager la campagne de Russie traduisait une forme de bêtise de la part de Napoléon et de son entourage, ou sur le fait que la construction de la ligne Maginot, telle qu’elle a été conçue, révélait l’installation d’une bêtise collective au sommet de l’Etat français et de son armée, mais plus on s’approche du temps présent, plus le jugement sera aisément contesté. Sur l’intervention des Etats-Unis en Irak sous Saddam Hussein, on trouve encore aujourd’hui de bons esprits pour juger que ce n’était pas une preuve de bêtise de la part de l’administration Bush. Sur les décisions les plus récentes, comme l’intervention militaire d’Israël et des Etats-Unis en Iran, la subjectivité des jugements est inévitable.

«Les meilleurs esprits peuvent facilement se laisser contaminer par des théories loufoques.»

On a largement écrit sur l’intelligence au point d’oublier la bêtise. De quoi cette lacune est-elle le signe?

Si les sciences humaines se sont concentrées sur l’intelligence, c’est d’abord que celle-ci a été jugée mesurable. Inventé en France puis affiné aux Etats-Unis, le QI a été présenté comme son étalon-or. Dans cette perspective, la bêtise n’apparaît qu’en creux: un faible QI. Plus profondément, si les psychologues se sont concentrés sur l’intelligence, c’est à mon sens qu’elle contribue à célébrer les prouesses de l’humanité au regard du monde animal dont elle est issue. En décrivant les étapes du développement de l’intelligence chez l’enfant, le psychologue Jean Piaget (1896-1980) avait aussi l’ambition d’en décrire les étapes avec des critères objectifs. Mais de multiples formes d’intelligence échappent à toute mesure et à toute espèce de critères objectifs. Si la bêtise est laissée de côté, le fait qu’elle ne se prête pas à l’établissement de critères objectifs n’est donc pas un argument. Ne pas vouloir l’étudier relève d’une forme de déni.

Elle a aussi souvent été reléguée à la moquerie ou à la satire. Pourquoi semble-t-elle, au contraire, un objet d’étude légitime et même nécessaire?

L’approche la plus convaincante, celle que je retiens dans mon livre, est celle proposée par le philosophe Vladimir Jankélévitch. La bêtise n’est pas l’envers d’une faculté, elle est le produit d’une dynamique, présente en chacun de nous. Elle désigne un «arrêt dans le dynamisme infini de l’intelligence». La bêtise, «c’est quand ça s’arrête», dit-il encore. C’est la raison pour laquelle elle est omniprésente. Car sur divers sujets, quelles que soient nos capacités intellectuelles, nous sommes tous susceptibles d’être victimes d’un arrêt de ce genre. L’esprit se ferme, c’est comme s’il se plantait des bornes. Le bon sens populaire a raison de parler d’un esprit «borné», d’idées «arrêtées». L’arrogance, le dogmatisme, l’idéologie (quand elle se crispe) sont des manifestations de cet arrêt de la pensée. Le fanatisme en est la manifestation extrême.

Dans certains cas, peut-on considérer, paradoxalement, la bêtise comme une force active, vertueuse, dans le monde contemporain? Vous semblez le suggérer par moments dans votre livre…

L’une des thèses de mon livre est que la bêtise collective se développe plus à certaines époques qu’à d’autres et que notre époque y est particulièrement exposée, malgré ou peut-être en raison même des progrès de l’instruction. Mais même dans les époques où la bêtise a peut-être tendance à régresser, comme en Europe au siècle des Lumières, elle reste une force active. Si l’on considère la chose du point de vue de la théorie de l’évolution, on peut se demander pourquoi ce trait a été conservé, au point d’être si facilement attisé, comme on peut le constater de nos jours. Mon hypothèse est que la bêtise au sens de Jankélévitch exerce une fonction de refuge. On se fixe des limites pour se protéger. Se protéger contre les affres de l’incertitude, du doute, de l’inquiétante complexité, de sa propre fragilité.

«Posséder un savoir scientifique ou technologique peut conduire à l’arrogance, qui est toujours une forme de bêtise.»

En filigrane, vous montrez que la bêtise n’est pas qu’ignorance mais qu’elle peut être posture, stratégie, ou aveuglement volontaire…

Si l’on appelle ignorance un faible savoir culturel au sens où on l’entend dans nos sociétés hyperscolarisées, il n’y a pas de lien entre ignorance et bêtise. Un chasseur-cueilleur inculte à nos yeux n’est pas forcément plus bête que l’anthropologue qui vient l’étudier. En revanche, il existe un lien très fort entre bêtise et usage du savoir. Posséder un savoir scientifique ou technologique peut conduire à l’arrogance, qui est toujours une forme de bêtise.

Des exemples?

La kyrielle de prédictions fausses proférées par d’excellents experts. Ou encore, l’arrogance d’un Elon Musk. Dans un autre genre, l’illusion de savoir, croire savoir alors qu’on ne sait pas, est un puissant moteur de bêtise. Le militantisme des sachants ou pseudo-sachants, qui relève souvent de l’aveuglement volontaire, contribue à attiser la bêtise collective.

Existe-t-il aussi une sorte de «bêtise savante», une bêtise instruite? Peut-on être très cultivé et parfaitement crétin?

Le romancier autrichien Robert Musil épinglait ce qu’il appelle la «bêtise intelligente», celle de l’élite cultivée. Le fondateur d’Alstom, ancien élève de l’Ecole Polytechnique, affirmait que la proportion d’imbéciles est la même chez les polytechniciens que dans la population générale. L’historien de l’économie Carlo Cipolla dit plaisamment que «la répartition de la stupidité est indépendante de la culture, du sexe, de la couleur de la peau, de la propreté du prépuce ou des dents». L’un des exemples les plus frappants est l’installation de l’antisémitisme dans les sphères les plus cultivées en France et en Angleterre entre la fin du XIXe siècle et la Seconde Guerre mondiale. A Paris, en 1938, le livre de Louis-Ferdinand Céline Bagatelles pour un massacre, où l’on peut lire «les quinze millions de Juifs enculeront 500 millions d’aryens», est accueilli avec faveur par la NRF, revue phare de la vie littéraire huppée.

Vous consacrez un chapitre à Donald Trump et à son nez. Pourquoi ce détail vous semble-t-il emblématique d’une époque?

Donald Trump est un cas intéressant, car le personnage incarne à l’évidence un mélange explosif d’intelligence (manœuvrière, intuitive) et de bêtise (arrogance, illusion de savoir). Il entre aussi en résonance avec le progrès (à mon sens) de la bêtise collective aux Etats-Unis (polarisation attisée par les réseaux sociaux). Si je m’amuse à étudier son nez, c’est aussi pour souligner la facilité avec laquelle les meilleurs esprits peuvent se laisser contaminer par des théories loufoques: en l’occurrence la physiognomonie, dont on suit la prégnance depuis le Moyen Age jusque chez Goethe ou Balzac.

En politique, la bêtise est souvent confondue avec la démagogie ou l’ignorance. Mais vous montrez qu’elle peut aussi être feinte ou calculée. Est-ce une forme de cynisme?

La démagogie est l’art d’exploiter la bêtise humaine pour accéder au pouvoir ou s’y maintenir. Le démagogue est d’autant plus cynique que les croyances qu’il diffuse sont éloignées des siennes propres. De ce point de vue, Adolf Hitler est moins cynique que Vladimir Poutine. L’écrivain Giuliano da Empoli fait dire au «mage du Kremlin»: «Nous ne devons convertir personne, Evgueni, juste découvrir ce en quoi ils croient et les convaincre encore plus, tu comprends ?». La formule s’applique aussi très bien à Donald Trump.

Au-delà de la sphère politique, quelles formes peut prendre la bêtise dans d’autres sphères, comme les grandes entreprises ou le domaine du management?

Mon propos n’est pas de dire que la bêtise règne en maître. Il y a des entreprises qui décoiffent (au moins un certain temps) et des Etats efficaces (ce sont souvent ceux dont on parle le moins). Mais de même qu’il existe une bêtise universitaire, il existe une bêtise propre aux organisations. La bêtise étant toujours fermeture de l’esprit, quels sont les facteurs de fermeture d’esprit dans les organisations? Le sujet a été abordé par de nombreux analystes, qui répugnent cependant à utiliser le mot «bêtise», alors qu’il devrait s’imposer. Pour citer certains de ceux que j’ai fréquentés, je pense aux «élites bloquées» chères au sociologue Michel Crozier, aux notions de suivisme et de conformité explorées par le juriste américain Cass Sunstein, aux «décisions absurdes» analysées par le sociologue français Christian Morel, aux dérives du management par les chiffres étudiées par le Canadien Henry Mintzberg. On manque de spécialistes de l’hubris (tentation de la démesure), piège qui se referme sur maints dirigeants.

Quel rôle les réseaux sociaux jouent-ils dans la propagation de la bêtise?

Le principal effet des réseaux sociaux est de renforcer l’effet du biais de confirmation. Identifié depuis longtemps mais désormais bien étayé par les expériences de la psychologie comportementale, ce biais cognitif inconscient consiste à privilégier systématiquement les informations ou indices confortant l’opinion qu’on a déjà sur un sujet donné et à écarter ou minimiser ceux qui risquent de la contrarier. Par exemple, si je pense que les vaccins sont dangereux pour la santé, je vais sélectionner les discours et les anecdotes qui semblent confirmer ce point de vue et refuser de prendre en considération ceux qui l’infirment. Le phénomène n’a bien sûr pas attendu les réseaux sociaux pour exister, mais ceux-ci forment une caisse de résonance d’une puissance sans précédent et servent donc à la fois à propager et à enraciner les idées simplistes qui portent la marque de la bêtise.

La bêtise ne sévit-elle pas aussi dans les relations les plus proches (en amour, en amitié, dans le couple) où elle se pare parfois des habits du bon sens ou de la bienveillance?

Un spécialiste de la psychopathologie de la vie quotidienne serait mieux placé pour répondre, mais il est clair que la fermeture de l’esprit, l’arrêt dans la dynamique de l’intelligence qui signe la bêtise jouent autant dans les relations entre proches que dans la vie publique ou professionnelle. D’autant que société et vie privée sont en osmose. Aux Etats-Unis, la proportion des parents qui disent leur déplaisir à l’idée que leur enfant trouve un conjoint de l’autre bord politique a explosé. Cela dit, les relations entre proches sont peut-être aussi le domaine dans lequel les vertus d’une certaine dose de bêtise apparaissent le plus nettement. L’amour rend bête, en ce sens qu’il stimule à l’extrême le biais de confirmation. Cela peut avoir des effets catastrophiques, mais sans une bonne dose d’effet de confirmation, l’amour que l’on ressent pour ses proches risque de s’étioler. Juger ses enfants exceptionnels est rarement fondé et le leur faire trop sentir peut leur nuire, mais ne voir en eux que des enfants comme les autres leur nuira à coup sûr. En deçà d’une certaine limite, un arrêt dans la dynamique de l’intelligence sert à stabiliser les relations individuelles.

«Seules les personnes très humbles sont capables de se décrire comme sottes. C’est une forme d’intelligence.»

La bêtise, ce n’est pas forcément l’ignorance mais aussi le refus de voir, de comprendre, de douter. N’est-ce pas justement ce qu’on redoute dans un couple: l’obstination de l’autre à ne pas vouloir entendre?

La première épouse d’Albert Einstein a reçu un jour de son mari un billet qui s’achevait par ces mots: «Tu ne m’adresseras pas la parole, sauf si je te le demande.» Ce n’est peut-être pas la meilleure façon de communiquer au sein d’un couple. Il faut noter que si la fermeture de l’esprit bloque la compréhension de l’autre, elle bloque aussi la compréhension de soi-même, ce qui n’est pas moins important sinon plus. Un éditeur serait bien avisé de lancer une collection de livres sur la bêtise dans les relations entre proches; il y a de quoi dire.

Vous citez abondamment Flaubert, Deleuze, Sartre, La Bruyère… Pourquoi la bêtise fascine-t-elle autant les grands esprits?

Parce qu’ils ont pris la mesure du phénomène. En réalité, ce ne sont pas les philosophes qui ont le mieux exploré le sujet. Ce sont les écrivains. Shakespeare ou Swift en Angleterre, Rabelais, Balzac, Flaubert ou Proust en France, Musil dans le monde germanique. Certains la nomment au passage, comme Musil, mais la plupart n’ont nul besoin de la nommer: ils se contentent de la décrire, de l’évoquer. Flaubert ne la nomme que dans sa correspondance, pas dans ses romans. Elle est là, elle s’étale, épaisse, elle étend son emprise sur la société, sur tout un chacun. Sartre et Deleuze admettent plutôt leur échec à en rendre compte. Jankélévitch est le philosophe qui a trouvé la formule la plus juste, mais il ne développe pas.

Sartre écrit: «Le sot sait toujours qu’il est sot.» Vous contestez cela. Est-ce là le cœur du malentendu philosophique sur la bêtise?

Sartre se trompe, comme souvent. «Tout le monde se plaint de sa mémoire, et jamais de son jugement», note La Rochefoucauld. Seules des personnes très humbles sont capables de se décrire comme sottes ou peu intelligentes, et c’est toujours une forme d’intelligence. Le musée Victor Schœlcher, à la Guadeloupe, affiche ce propos de l’homme qui a sans doute le plus contribué à l’abolition de l’esclavage en France en 1848: «Je ne suis pas un grand esprit, je ne suis qu’une intelligence de cinquième ordre et je serais heureux si ma vie servait à prouver qu’un homme peut être quelqu’un sans posséder une intelligence au-dessus de la moyenne, par la seule intégrité de sa manière d’être, par la dignité de sa vie qui force le respect de ses concitoyens.» Mais bien sûr un tel propos était le signe d’une belle intelligence.

En somme, peut-on lutter contre la bêtise? Ou faut-il apprendre à vivre avec, comme on apprend à vivre avec d’autres phénomènes?

Apprendre à vivre avec n’exclut pas de lutter contre. La question difficile est de savoir si c’est possible. «Les faits ne pénètrent jamais le monde où vivent nos croyances», écrit Marcel Proust. Le «jamais» est peut-être excessif, mais Proust voit juste, car nous tenons à notre noyau de croyances comme à la prunelle de nos yeux. Nombre d’expériences menées par des psychologues le confirment, s’en prendre à la part de bêtise qu’enferme notre noyau de croyances est le plus souvent voué à l’échec. La valeur refuge de la bêtise est telle que l’attaquer de front risque même de la transformer en camp retranché. La tentation est donc grande de déclarer forfait et de cultiver son jardin. Néanmoins, l’histoire de l’humanité est riche de combats contre la bêtise qui ont porté leurs fruits. La monarchie absolue et le nazisme ont mordu la poussière. La notion de «société ouverte» défendue avec éclat par le philosophe Karl Popper est plus que jamais d’actualité. Si vaincre la bêtise est une illusion, imaginer et mettre en œuvre les moyens de lui résister a du sens. En s’insurgeant contre ses manifestations les plus visibles, celles qui prêtent le moins à la contestation; et aussi, peut-être, bien que ce soit plus compliqué, en tâchant de concevoir des outils institutionnels visant à l’endiguer.

Existe-t-il des antidotes? Le doute, l’humour, la lecture?

J’explore le sujet dans Dix remèdes contre la connerie, paru ce 9 octobre. Je pense qu’il existe en effet des antidotes, comme l’humour ou la lecture lente, celle de livres, qui valent d’être cultivés. Outre l’humour, je discute de neuf notions qui me semblent essentielles: la curiosité, l’équité, l’esprit critique, l’humilité, l’indignation, la liberté, l’ouverture, la tolérance et la vérité. Mais il faut voir dans quel sens, car ce sont aussi de faux amis. Des antidotes, mais à manier avec précaution. Pour ne prendre qu’un exemple, il est bon de cultiver l’esprit critique; encore ne faut-il pas se tromper de cible. Et si je m’adresse aux adultes, seuls à même de me lire, c’est en pensant aux enfants, aux générations à venir. Il me semble possible d’introduire dans l’enseignement des outils de mise en garde contre la bêtise. Eveiller les enfants aux risques associés au biais de confirmation, par exemple. Il reste que la première des tâches est de faire comprendre aux adultes responsables que la bêtise est un sujet sérieux, qu’on a tort de prendre à la légère.

(1) Homo cretinus. Le triomphe de la bêtise, par Olivier Postel-Vinay, Agora Essais, 256 p.Dix remèdes contre la connerie, par Olivier Postel-Vinay, La Cité, 128 p.

Bio express

1948

Naissance, à Paris.

1971

Maîtrise de philosophie et diplôme à Sciences Po Paris.

1974

Journaliste au journal Le Monde et rédacteur en chef du magazine Dynasteurs (devenu Enjeux Les Echos).

1994

Publie Le Taon dans la cité. Actualité de Socrate (Descartes & Cie).

2008

Fonde le magazine Books.

2019

Publie Socrate. Du bon usage de l’esprit critique (Books Editions).