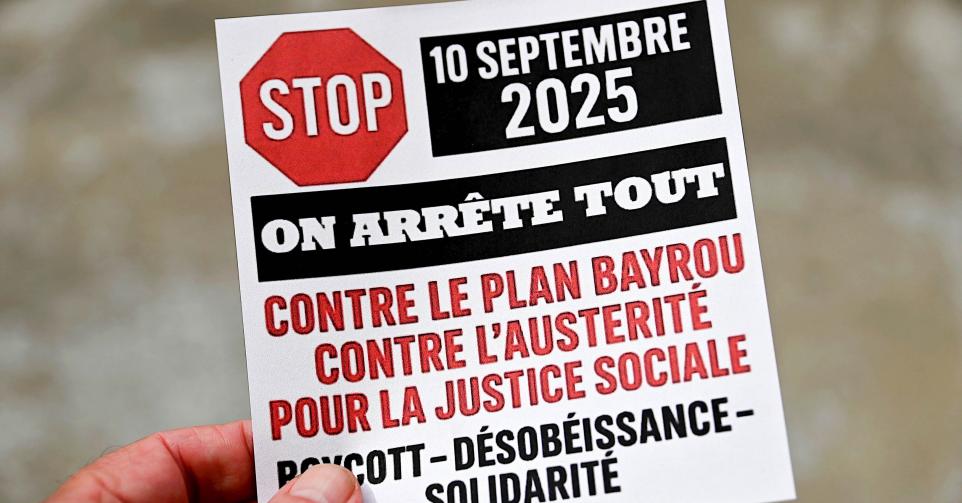

Un appel à bloquer «toute la France», mercredi 10 septembre, a été largement relayé sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, par des politiques de gauche et des syndicats. Qui en est à l’origine? A quoi peut-on s’attendre? Décryptage.

1. Quelle est l’origine du mouvement?

«Le 10 septembre, la France s’arrête: plus de résignation, plus de division»: le 21 mai dernier, ce message est publié lors du lancement du canal Telegram du collectif «Les Essentiels France», par un entrepreneur du Nord. Sur le site Internet de ce collectif, on peut voir un compte à rebours jusqu’à la date fatidique de mercredi, mais aussi un appel à la destitution d’Emmanuel Macron, un plan pour «rendre la France à ses citoyens» en sortant notamment de l’Union européenne ou encore des revendications telles que «sauver nos petites entreprises». «Ce collectif est plutôt identifié comme proche de la mouvance d’extrême droite, souverainiste, voire complotiste», analyse le sociologue Stéphane Sirot, spécialiste des mouvements sociaux.

D’abord relayé dans un cercle restreint -le canal Telegram ne comptait qu’environ 200 membres-, le message a pris de l’ampleur dès le 15 juillet, à la suite de la présentation du budget 2026 par François Bayrou.» Le Premier ministre évoquait alors 43,8 milliards d’économie, proposant notamment la suppression de deux jours fériés. De quoi déclencher une levée de boucliers et, surtout, l’appel à bloquer le pays, largement repris sur les réseaux sociaux (comme pour les Gilets jaunes à l’époque) par des comptes de tous les bords politiques. «C’est la particularité du processus de ce mouvement: ceux à la base ont vite été dépassés, avec un public qui s’est assez vite “gauchisé”, comme on peut le voir dans le profil des personnes interrogées qui ont fait part de leur volonté d’y participer», précise Stéphane Sirot.

«Personne ne sait comment tout ça s’est engagé.»

Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI

Le 22 août dernier, le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a apporté son soutien à ce mouvement, avouant ne pas réellement connaître l’origine du mot d’ordre qu’il relaye: «Personne ne sait comment tout ça s’est engagé, mais des milliers de gens s’y sont ralliés d’entrée de jeu». Dans la foulée, les autres forces politiques de gauche (PS, PCF, EELV) se sont jointes à l’appel à bloquer le pays, à l’instar du syndicat CGT. Le Rassemblement national de Marine Le Pen n’a donné aucune consigne, tandis que la CFDT (Confédération française démocratique du travail) et la FO (Force ouvrière) ont refusé de se joindre au mouvement, visant plutôt la date du 18 septembre avec un appel à une journée de mobilisation nationale lancée par l’intersyndicale.

2. Quelles sont les revendications?

Le projet initial était de faire annuler le projet de loi de budget de François Bayrou en paralysant le pays. Mais les revendications se sont depuis étendues. «Les thématiques du mouvement portent sur les questions d’inégalité sociale, de pauvreté, de justice fiscale ou de pouvoir d’achat», énumère Stéphane Sirot. Ici, la crise politique que vit la France depuis plusieurs mois est venue s’ajouter à un contexte social brûlant. «La dissolution de l’Assemblée nationale il y a un peu plus d’un an a donné un résultat que le président de la République ne cesse de contourner, selon le procès qui lui est fait. Il n’y a pas vraiment eu de vainqueur aux élections législatives, mais on sait qui a perdu et ce sont ceux qui gouvernent aujourd’hui. Cela donne le sentiment d’une espèce de contournement de la volonté majoritaire, qui vient s’ajouter aux problématiques sociales. Les deux se nourrissent», explique le spécialiste des mouvements sociaux. La revalorisation des salaires et des retraites, un système social «plus juste» ou encore la fin des privilèges accordés aux grandes fortunes et aux multinationales sont autant de revendications qui fleurissent au gré des publications appelant au blocage de la France sur les réseaux sociaux.

3. Mobilisation, actions… A quoi peut-on s’attendre?

L’ampleur du mouvement reste pour l’instant impossible à anticiper. «La mobilisation, c’est l’inconnue de ce genre de mouvement, né sur les réseaux sociaux et qui n’est pas un appel syndical, alors qu’on sait que ces organisations sont capables de rallier un minimum de la population, expose Stéphane Sirot. Un premier indice sera donné ce lundi soir, puisqu’il y a eu des appels à des pots de départ devant les mairies en cas de chute du gouvernement Bayrou, à l’issue du vote de confiance à l’Assemblée nationale. Ce sera peut-être un indicateur de ce que cela peut drainer.»

Selon une note des services de renseignements révélée par Le Parisien, près de 100.000 personnes pourraient se mobiliser sur l’ensemble du territoire français. Des manifestations «traditionnelles» sont prévues dans plusieurs grandes villes françaises et des grèves pourraient concerner aussi la fonction publique, l’éducation ou les hôpitaux. Dans les transports, l’impact du mouvement est là encore inconnu: selon les premières informations dévoilées par RMC, la circulation des trains pourrait être peu impactée, tout comme le trafic aérien. Des routes ou des autoroutes pourraient être bloquées, tandis que des appels à boycotter la carte bancaire afin d’impacter le système financier ont été lancés: des restaurateurs soutenant le mouvement iront jusqu’à proposer mercredi des réductions aux clients qui paieront en cash. Dans une note envoyée aux préfets, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau met aussi en garde contre des risques de «sabotages» visant des symboles du capitalisme, comme les banques ou les radars routiers, ou de dégradations de bâtiments publics.

4. Le mouvement peut-il s’étendre à la Belgique?

A l’époque des Gilets jaunes, les revendications françaises avaient trouvé écho en Belgique. Idem il y a quelques mois concernant la grogne des agriculteurs face aux politiques européennes. Mais ici, peu d’appels à «bloquer la Belgique» ont été relayés. Il y a bien eu une dizaine de banderoles, accrochées sur des ponts de l’E411 et de l’E42 dans les provinces de Namur et de Luxembourg, selon Sudinfo. Mais, «c’est plutôt un débat franco-français qui ne présente pas forcément de corpus revendicatif commun», compare Stéphane Sirot. Un avis partagé par le politologue Jean Faniel, directeur du Centre de recherche et d’information socio-politiques (Crisp), qui a «moins l’impression qu’il s’agisse d’un mouvement susceptible d’éclore en Belgique comparé aux Gilets jaunes».

«Un calendrier de mobilisations existe déjà en Belgique, avec une manifestation syndicale prévue le 24 septembre en Wallonie et une grosse mobilisation syndicale prévue pour tout le pays le 14 octobre. Des acteurs, comme la FGTB, mobilisent déjà, et d’autres vont les rejoindre probablement. Cela peut “canaliser” le mouvement social, le rendre moins nécessaire aux yeux de ceux qui veulent lancer une action du type “Bloquons tout”», précise Jean Faniel. Mais les deux spécialistes n’écartent pas la possibilité de voir la Belgique imiter l’exemple français.

«L’actualité politique en France nourrit les commentaires en Belgique.»

Jean Faniel, politologue

«Quand un mouvement s’exprime avec une certaine force, il peut donner des idées: une forme de message ou d’exemplarité peut émerger et inciter certains qui étaient restés jusque-là silencieux à se mobiliser à leur tour», estime Stéphane Sirot. «On ne peut pas préjuger de ce qui va se passer, renchérit Jean Faniel. Il y a beaucoup d’annonces sur ce mouvement en France, mais aussi beaucoup d’inconnues: on ne sait pas s’il va se dégonfler ou s’entretenir et prendre l’ampleur qu’on lui prête, selon les décisions prises par l’Elysée. On sait aussi que, bien souvent, ce qui fait l’actualité politique en France, nourrit les commentaires en Belgique. Il faudra voir, dans ce cas-ci, si ça en reste au stade de commentaires.»

Frédéric Sergeur