Des consultants payés 2.100 euros par jour, des missions qui s’éternisent et une facture totale estimée à 2,5 milliards d’euros entre 2020 et 2022… La Cour des comptes épingle des dépenses fédérales faramineuses, dénonce l’absence d’inventaire central et de définition claire des objectifs de consultance.

«J’ai connu des consultants arrivés avant moi, en 2007, et qui y sont toujours», confie Stéphane, ancien employé des Affaires étrangères pendant une quinzaine d’années. Informaticien, ses journées se résumaient parfois à de longues réunions où une vingtaine d’intervenants externes aiguillaient sur l’architecture des projets, débattaient sur de l’optimisation pointue ou partageaient leurs analyses savantes.

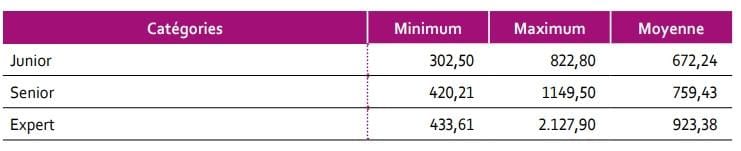

Si la consultante s’emploie pour des missions précises, limitées dans le temps, il est en réalité tout à fait possible pour un consultant de faire carrière au sein d’une même institution. La frontière se floute entre l’employé et l’externe, qui dînent à la même cafétéria chaque midi. Elle l’est moins dans leur rémunération. Ces experts du privé peuvent fabriquer jusqu’à 2.100 euros TTC par jour pour des profils experts seniors , avec plus de dix ans d’expériences.

C’est ce genre d’aide externe qui est favorisée lors des lourds projets de numérisation des organismes publics. Mais les tarifs varient selon l’ancienneté du consultant. Pour un junior avec moins de cinq ans d’expériences , la facture tourne autour des 650 euros/jour TTC . Les profils « intermédiaires » sont dans des eaux d’environs 750 euros .

La Cour des comptes appuie ce constat dans son communiqué : «Le coût total de la consultance entre 2020 et 2022 pour l’Etat fédéral peut être évalué à 2,5 milliards d’euros TVAC, dont 2 milliards d’euros pour la consultance IT et 492,4 millions d’euros pour les autres domaines tels que la stratégie, le management…» Elle ajoute que le fédéral ne dispose pas d’un inventaire des contrats de consultance , ni d’une définition explicite de ce que ceux-ci recouvrent .

La Cour dénonce une «absence d’évaluation et de rapport sur les raisons des recours à des aides externes, des coûts, du retour sur investissement ou du transfert d’expertise.»

«Lorsque je travaillais aux Affaires étrangères, nous étions en pleine phase de digitalisation de nos services. Il y avait près de 160 consultants employés au même moment », assure l’ancien employé des Affaires étrangères.

Une autre source, du côté des services de l’Office des étrangers, participe au développement d’ E-migration , le projet fédéral de numérisation de la chaîne asile-migration. Dans cet organisme, même constat, 115 consultants externes : «La majorité d’entre eux resteront après la finalisation de l’outil numérique, explique la source. Il faut du monde pour le développement, mais aussi pour la maintenance et l’hébergement. Quand un service public fait appel à des boîtes de consultation, ces derniers ont toutes les clés en mains. S’y crée une forme de dépendance pour toute modification et révisions.»

La ministre de la Modernisation publique et du Numérique, Vanessa Matz (Les Engagés), souligne, elle aussi, cette dépendance : « Cela fragilise les services publics et empêche le développement d’une expertise interne avec un manque de continuité. Sans parler des coûts élevés engendrés. C’est une situation inacceptable.»

Le rapport de la Cour dénonce, lui aussi, une relation unilatérale dans certains cas. Des consultants ont parfois accès à des données sensibles, sans que des clauses strictes de confidentialité soient annoncées. Autre problème, dans 30% des cas, il n’y a aucun transfert de connaissances des consultants vers les organismes publics.

Gouffre de la digitalisation

Pour Bertrand Dupperin, consultant et expert dans la transformation numérique d’entreprises, les dépenses en consultation et ressources numériques de l’Etat belge sont condamnées à augmenter s’il poursuit sa dynamique de digitalisation de ses organismes publiques: «C’est la logique du paradoxe de Jevons. Cela caractérise un mécanisme ou l’efficacité (technologique, énergétique, organisationnelle…) ne mène pas nécessairement à une réduction de l’usage ou une simplification des taches, mais peut au contraire provoquer sa hausse, annulant ainsi les gains économiques, d’emplois ou d’efficacité attendus . Ce qui devait libérer du temps fini par en prendre davantage et ce qui devait alléger la charge en a créé.»

Ce dernier explique que la digitalisation des organismes publics fédéraux entraîne exclusivement une nouvelle charge de travail et nécessite des investissements croissants. L’hébergement des sites, des applications, mais aussi la maintenance, les mises à jour, le développement de nouvelles fonctionnalités, le stockage des données… tout cela engendre un coût permanent.

Selon l’expert en transformation numérique, si aujourd’hui 80% des dépenses en consultance (2 milliards d’euros) sont relatives au secteur de l’IT , celles-ci augmenteront forcément dans le futur.

Qui dépense quoi?

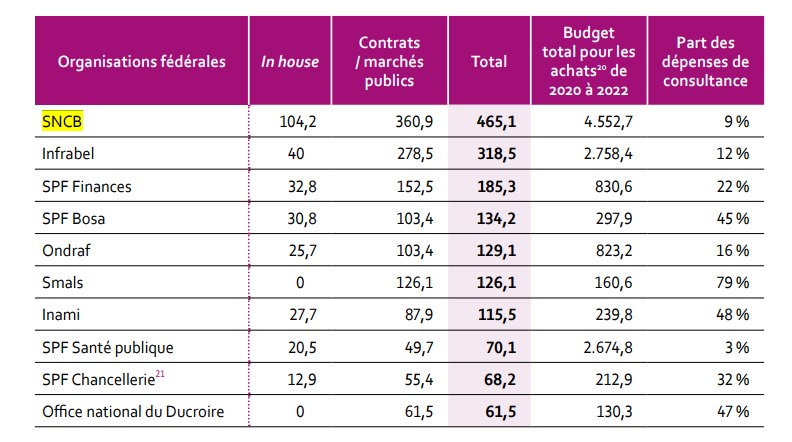

La digitalisation est donc l’un des secteurs où la consultance externe est la plus abondante. Mais la Cour des comptes a épinglé d’autres utilisateurs principaux de prestations externes. A noter que ces données ne sont pas complètes. L’inventaire des contrats de consultance des organismes publics étant soit inexistant, soit gardé sous scellé, la Cour des comptes a enquêté de son côté sur douze organisations. Ces chiffres donnent donc un aperçu non exhaustif des dépenses publiques en frais de consultance entre 2020 et 2022.

Principaux utilisateurs des prestations de conseil (en millions d’euros TVAC de 2020 à 2022.)

Chasse aux externes «dès 2026»

L’accord de gouvernement de l’Arizona prévoit de s’attaquer à cette armada de consultants en supprimant «autant que possible» les collaborations externes et en «renforçant les connaissances et capacités internes des services publics fédéraux.» Mais aucune mesure en ce sens n’a encore été annoncée. Cette même sonnette d’alarme avait été tirée par la Cour en 2009 et 2015.

Interrogée, Vanessa Matz dit vouloir mettre un plan d’action en route dès 2026: « Nous devons articuler un changement de paradigme autour de quatre piliers: piloter et uniformiser la consultation au niveau fédéral, développer les compétences internes via un réseau de consultants, mutualiser les marchés informatiques et de travaux, et instaurer un suivi rigoureux des objectifs chiffrés, un rapport annuel et une mesure des économies émergentes. L’objectif dépasse la seule réduction de la consultation externe.»