Elles sont les emblèmes de nos cités. Certaines sont prises d’assaut par les superstitieux. D’autres suscitent de vives polémiques. Plusieurs ont été déboulonnées ou volées.

Ambiorix à Tongres, Charlemagne à Liège, Godefroid de Bouillon à Bruxelles, Jacques van Artevelde à Gand… Les villes de nos régions honorent dans la pierre ou le bronze leurs figures emblématiques. La majorité de ces statues ont été érigées au cours de la seconde moitié du xixe siècle, époque où la Belgique se cherche une identité. Le gouvernement développe alors une politique de mise à l’honneur des gloires » nationales « . Il encourage les cités et provinces à décorer l’espace public d’effigies de ces » Pères » de la patrie, immortalisés à des fins éducatives. A cette époque, deux chefs gaulois, Ambiorix et Boduognat, passent pour les premières figures de proue » belges « . Non sans raison, puisque le nom de Belgae a servi dès l’Antiquité. Le premier fait toujours la fierté de Tongres, tandis que le second, honoré pendant un siècle à Anvers, a été déboulonné. Une autre statue, celle de Childéric, inaugurée en 2004 à Tournai, a été volée sept ans plus tard, puis retrouvée. D’autres encore, les statues équestres de Godefroid de Bouillon (ci-contre) et de Léopold II, » héros » controversés, suscitent des polémiques…

TONGRES – Ambiorix, star bodybuildée

Dressée il y a un siècle et demi sur la Grand-Place de Tongres, la plus ancienne ville de Belgique, la mâle figure d’Ambiorix en impose : corps bodybuildé avec ventre en » tablette de chocolat « , main gauche théâtralement posée sur une poitrine dénudée, long caleçon moulant lacé de cuir, brassard à médaillons autour du biceps droit. L’allure de ce Mr. Bad Guy gaulois n’a rien à envier au look scénique de Freddie Mercury, le chanteur du groupe Queen aux combinaisons ajustées.

Représenté en chef barbare, l’Ambiorix du sculpteur français Jules Bertin est fantaisiste : mettre dans la main du roi des Eburons une grosse hache en pierre est faire injure aux Celtes, capables de fabriquer des armes en métal. A l’époque de la guerre des Gaules, l’équipement militaire gaulois était proche de celui des romains. Coiffer l’adversaire de César d’un casque ailé, modèle Astérix, est une autre entorse à l’histoire : les archéologues n’ont jamais découvert de tels couvre-chefs. Pas conformes non plus, les longues tresses et la moustache tombante de l’Ambiorix tongrois : les Gaulois du Ier siècle av. J.-C. étaient plutôt imberbes et avaient, en général, les cheveux coupés courts, comme le révèlent les monnaies et figurines retrouvées.

Le même artiste a réalisé, en 1890, une statue analogue représentant Vercingétorix, le chef gaulois héroïsé et instrumentalisé par Napoléon III et la jeune IIIe République. L’oeuvre sera déboulonnée et fondue sous le régime de Vichy. A l’instar du roi des Arvernes, aïeul fantasmé insoumis, digne et patriote, Ambiorix a été exhumé des oubliettes de l’histoire par l’idéologie nationaliste et romantico-historique de la seconde moitié du xixe siècle, qui en a fait le symbole de la résistance à l’envahisseur.

En 54 avant notre ère, le » roi de la moitié des Eburons « , peuple établi » entre Meuse et Rhin « , dixit Jules César, a fait tomber la xive légion romaine dans un guet-apens et lui a infligé une raclée. L’embuscade a eu lieu près d’Atuatuca. Tongres a été retenu comme le lieu de cette place forte. La ville n’a pourtant été créée qu’un quart de siècle environ après la bataille. Ulcéré par la » trahison » d’Ambiorix, son ex-allié, César se livrera à des représailles massives sur les Eburons, massacrés ou déportés (le peuple disparaît de l’histoire). Mais le proconsul ne parviendra jamais à mettre la main sur leur chef, traqué sans relâche. Inaugurée le 5 septembre 1866 en présence du nouveau roi Léopold II, la statue en bronze d’Ambiorix reste le totem de la cité limbourgeoise.

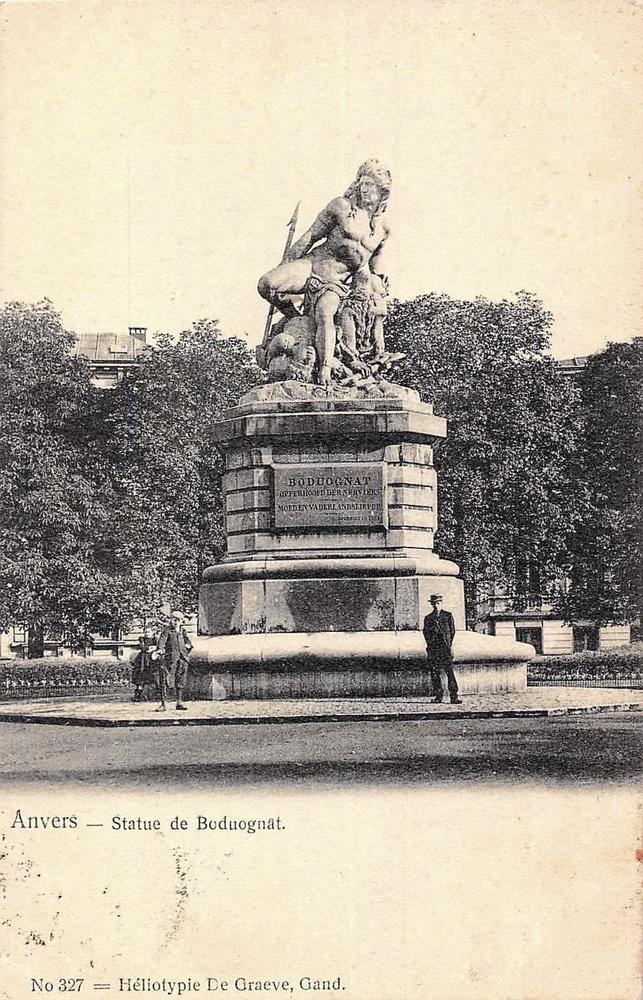

ANVERS – Boduognat, démantelé et humilié

La statue monumentale d’un autre chef gaulois, Boduognat, eut un sort plus funeste. Le chef militaire de la puissante tribu des Nerviens a trôné pendant près d’un siècle au rond-point du boulevard Léopold, devenu Belgiëlei, à Anvers. En août 1861, lors de son installation, le Boduognat mourant de Joseph-Jacques Ducaju est décrit par la presse ( Le Précurseur) comme » l’un des fondateurs de cette Belgique vénérée « , un » symbole du patriotisme, de l’indépendance nationale et du dévouement sacré au sol natal « .

La statue est démontée en 1952. Ses fragments sont relégués dans un magasin, puis se retrouvent, en 1966, dans une propriété privée, à Schilde. Au milieu des années 1980, le Nervien est victime d’une ultime humiliation : sa tête rejoint, au jardin zoologique d’Anvers, » les espèces menacées d’extinction, en un parterre à deux pas de l’okapi et d’un gorille en bronze « , signalait, en 1997, l’historien Philippe Godding.

Tout ce que l’on sait sur Boduognat provient du De Bello Gallico de César, ouvrage de propagande destiné à valoriser le général vainqueur. César est venu, l’a vu et l’a vaincu en -57, sur les rives d’un cours d’eau nommé Sabis par le proconsul. Cette rivière serait la Selle, affluent français de l’Escaut, et non la Sambre, comme on le pensait depuis le xixe siècle. Au Boduognat mourant d’Anvers, démantelé, et au fier Ambiorix de Tongres, toujours en place, s’ajoute une autre représentation des deux chefs gaulois : ils figuraient ensemble, depuis 1866, sur une porte de l’enceinte urbaine anversoise, dite » de Brialmont « . Ce monument-là a, lui aussi, disparu depuis longtemps.

TOURNAI – Childéric, volé et retrouvé

La statue en bronze de Childéric, oeuvre contemporaine installée à Tournai, lieu de résidence du roi mérovingien, a connu une autre mésaventure. En 2011, sept ans après son inauguration, elle a été sciée de son mât et dérobée. » Les voleurs étaient deux jeunes Tournaisiens qui semaient le trouble dans un quartier de la ville, signale Karen Van Erpe, chef de service à l’office du tourisme. La statuette a été récupérée une dizaine de jours après le vol. Elle a été réinstallée sur la place de Nédonchel et fait partie d’un ensemble de statuettes du circuit du coeur historique. » Conçue par l’artiste plasticienne Christine Jongen, la statue présente le roi debout, appuyé sur son épée. Roi des Francs saliens et gouverneur romain de la province de Belgique seconde, Childéric est le père de Clovis, premier roi de ce qui deviendra la France, selon la tradition républicaine. » Tournai ne pouvait faire l’impasse sur un souverain aussi important, estime Karen Van Erpe. Grâce à lui, la ville peut être considérée comme le berceau de la France. »

La vie de Childéric Ier (vers 436-481) est tumultueuse. Ses aventures galantes, narrées un siècle après les faits par Grégoire de Tours, auraient pu inspirer l’auteur de la saga Game of Thrones. » Il s’abandonnait à une honteuse luxure, déshonorant les femmes de ses sujets, raconte l’évêque. Indigné, son peuple le détrôna. » Le roi mérovingien, qui craint d’être assassiné par les siens, s’enfuit en Thuringe, où le roi Basin l’accueille. L’exilé, tel le Pâris de l’ Iliade, séduit la femme de son hôte, si l’on en croit les récits des chroniqueurs, fondés sur des croyances populaires. Sa liaison avec la reine Basine dure pendant les huit ans du séjour du roi franc à la cour thuringienne. Une fois le calme revenu en Belgique seconde, Childéric parvient à y récupérer son trône. Basine le rejoint à Tornacum (Tournai) après avoir abandonné époux et enfants. De leur union naît Chlodovech, le fameux Clovis.

Childéric refait parler de lui près de douze siècles plus tard. En 1653, un ouvrier occupé à creuser les fondations d’une habitation proche de l’église Saint-Brice, à Tournai, met au jour un caveau rempli d’objets précieux : une épée d’apparat, un bracelet torse, des bijoux en or cloisonnés de grenats, une centaine de monnaies en or… Un anneau sigillaire porte l’inscription Childerici Regis (du roi Childéric), ce qui permet d’identifier le défunt trouvé dans la sépulture. L’archiduc qui gouverne les Pays-Bas comprend la valeur inestimable du trésor et manoeuvre pour que les autorités tournaisiennes lui en fassent présent. L’empereur d’Allemagne hérite de la collection et en fait cadeau, en 1665, à Louis XIV, qui la confie au Cabinet des médailles. Le trésor du premier souverain des Francs saliens est volé en 1831. Fondus pour être transformés en lingots, les 80 kilos d’objets en or sont perdus à jamais.

LIÈGE – Charlemagne, pas vraiment Liégeois

Liège a sa statue équestre de Charlemagne, posée sur un socle en pierre où sont représentés les ancêtres du restaurateur de l’empire romain d’Occident (748-818) : Pépin de Herstal, Charles Martel, Pépin le Bref… Prévu initialement pour la place Saint-Lambert, l’imposant monument a finalement été érigé, en 1868, boulevard d’Avroy.

A l’époque a rebondi le débat sur le lieu de naissance de l’empereur. Il n’est pas clos. Les milieux politiques et scientifiques liégeois ont longtemps défendu l’idée d’une naissance dans l’un des palais carolingiens du pays mosan, où Pépin le Bref, père de Charlemagne, a pu résider. Herstal et Jupille continuent ainsi à se disputer le titre de ville natale. Mais les historiens belges contemporains rejettent l’esprit de clocher : en toute logique, le roi des Francs et des Lombards est né sur les terres neustriennes de ses parents (le nord-ouest du royaume franc, entre Seine et Loire) et non en Austrasie (le nord-est, soit les bassins de la Meuse et de la Moselle). » Précisons que Charlemagne n’est pas né en 742, comme on l’a cru longtemps, mais en 748 « , prévient l’historienne Florence Close, de l’ULiège. » Or, à cette époque, poursuit son confrère Alain Dierkens, de l’ULB, la fréquence des itinéraires suivis par Pépin le Bref nous oriente vers les palais de l’Oise et la région parisienne. »

BRUXELLES – Godefroid de Bouillon, modèle obsolète

De toutes les statues des » gloires » de nos régions, celle qui bénéficie de l’emplacement le plus visible et le plus prestigieux est assurément celle de Godefroid de Bouillon, qui trône au milieu de la place Royale, à Bruxelles. Inauguré en août 1848, l’imposant monument en bronze d’Eugène Simonis peut être vu à distance, de la rue Royale. Certains estiment que c’est faire trop d’honneur au premier souverain franc de Jérusalem (1058-1100). L’image du chef croisé, dont la Belgique a fait un héros national, est écornée. Le modèle idéal du chevalier pieux et brave, incarnation du mélange entre l’âme latine et les qualités germaniques, est révolu.

Le duc de Basse-Lotharingie » a laissé massacrer les Juifs de la vallée du Rhin qui lui avaient acheté sa protection « , relève l’historienne Isabelle Wanson dans Les Grands mythes de l’histoire de Belgique (EVO, 1995). Dix ans plus tôt, le médiéviste belge Georges Despy ( Godefroid de Bouillon,mythes et réalités, Académie royale de Belgique, 1985) considérait déjà Godefroid comme un seigneur violent, rapace et sans vergogne. En 1099, la prise de Jérusalem, dont le duc a été l’un des artisans, s’est soldée par un gigantesque bain de sang. Plus globalement, les croisades sont vues aujourd’hui, par beaucoup, comme une agression de barbares médiévaux contre le monde musulman, prélude au colonialisme et à l’impérialisme.

Le personnage de Godefroid n’a pas livré tous ses secrets. Où est-il né ? A Baisy-Thy, dans l’actuel Brabant wallon, comme l’ont longtemps prétendu les érudits belges ? Ou, ce qui est plus probable, à Boulogne, sur la côte française ? Quand ? En 1058 ou en 1061 ? Quelles sont les causes de sa mort ? Il décède le 18 juillet 1100, de retour d’une expédition contre le sultan de Damas. Il aurait été empoisonné après avoir mangé une pomme ou il aurait été tué par une flèche musulmane empoisonnée. Le plus probable est qu’il a succombé à une fièvre. Son frère cadet, Baudouin de Boulogne, alors comte d’Edesse, lui succède. Il prend le titre de » roi de Jérusalem « , ce qui marque une rupture avec la politique de soumission au Saint-Siège de son prédécesseur. Godefroid s’était contenté du titre d' » avoué du Saint-Sépulcre » pour ne pas mécontenter l’Eglise, aux yeux de laquelle le pape est souverain en Terre Sainte.

BRUXELLES – Everard t’Serclaes, chouchou des superstitieux

En 1898, le conseil communal de Bruxelles, dirigé par Charles Buls, commande une statue pour honorer un héros local : l’échevin patriote Everard t’Serclaes, qui a chassé les troupes flamandes de Bruxelles en 1356, en pleine crise dynastique brabançonne. Inauguré en 1902 aux abords de la Grand-Place, le bas-relief en laiton, réalisé par le sculpteur Julien Dillens, est l’un des monuments les plus lugubres de la capitale et celui qui attire le plus les superstitieux. Bon nombre de visiteurs qui défilent dans la galerie située sous la maison de l’Etoile, où a été placé le gisant, ne manquent pas de l’effleurer. La légende raconte que quiconque frotte son bras sera assuré de revenir à Bruxelles ou pourra faire un voeu qui sera exaucé. » Cette croyance populaire remonte à l’entre-deux-guerres et vient d’un commerçant du marché aux oiseaux dominical « , assure Roel Jacobs, auteur d’ Une Histoire de Bruxelles (Racine, 2004). Les Bruxellois ont d’abord touché la main de la statue pour obtenir sa protection. La pratique a ensuite évolué. Aujourd’hui, les touristes astiquent le brave t’Serclaes des pieds à la tête !

Le bas-relief est victime de son succès : le frottement répété a troué le métal. L’original a dû être restauré en 2011 et a été remplacé en 2016 par une copie en résine. La plupart de ceux qui s’agglutinent autour du gisant ignorent tout du personnage historique, mort précisément dans la maison de l’Etoile. Cinq fois échevin de la ville, t’Serclaes s’est fait beaucoup d’ennemis au cours de son existence. Son coup d’éclat remonte au 24 octobre 1356. » Avec ses partisans, il entre subrepticement en ville, en escaladant les remparts du fond de son jardin, raconte Roel Jacobs. Il chasse de la cité des troupes d’occupation flamandes. » L’existence du libérateur de Bruxelles finit mal : le 26 mars 1388, il est attaqué par deux affidés de Sweder d’Abcoude, seigneur de Gaasbeek, qui lui coupent un pied et la langue et l’abandonnent à moitié mort. Ramené en ville, il meurt quelques jours plus tard. T’Serclaes paie ainsi son opposition au seigneur de Gaasbeek, qui cherchait à étendre son influence du côté de Rhode-Saint-Genèse, alors du ressort de l’amman de Bruxelles. Furieux, les Bruxellois marchent sur Gaasbeek, assiègent le château et le détruisent.

GAND – Jacques van Artevelde, héros flamand

La statue monumentale de Jacques van Artevelde, à Gand, impressionne les passants. Réalisée par Pierre de Vigne-Quyo, elle a été érigée en 1863 sur la place du Vrijdagmarkt. Le » héros » indique du bras la direction de l’Angleterre, dont il a tant servi les intérêts en pleine guerre de Cent Ans. Issu d’une riche famille de l’industrie drapière, van Artevelde (1287 – 1345) a exercé un pouvoir absolu à Gand. Il a réussi à fédérer les villes rivales flamandes et a conclu un accord économique et militaire avec le roi d’Angleterre Edouard III. Il a réussi ainsi à faire lever l’embargo sur l’importation des laines anglaises et est devenu l’homme fort du comté de Flandre à partir de 1338. Mais les conflits entre métiers ont provoqué sa perte : il est assassiné en 1345. L’historien américain David Nicholas, auteur de The van Arteveldes of Ghent (Brill, 1988), campe une personnalité cruelle, individualiste et opportuniste. Le mouvement nationaliste flamand a plutôt exploité l’image romantique du tribun de Gand.

SERAING – John Cockerill, locomotive belge

A Seraing, coeur de l’empire de John Cockerill (1790 – 1840), on n’a pas oublié l’industriel belgo-britannique : sa statue en bronze a été érigée place de l’Hôtel de Ville, devant la tombe du fondateur du groupe sidérurgique et fournisseur des premiers rails, wagons et locomotives de Belgique. Elle est dédiée » à l’intelligence et au travail « . Réalisée par Armand Cattier, l’oeuvre a été inaugurée le 29 octobre 1871. Un an plus tard, un second monument dédié à Cockerill est installé place du Luxembourg, à Bruxelles. Décédé en 1840 lors d’une mission à Varsovie, Cockerill laisse une société au bord de la banqueroute, faute d’avoir su maîtriser la diversification de ses activités.

BRUXELLES – Léopold II, symbole de l’oppression coloniale

Créée par Thomas Vinçotte en 1914, achevée par François Malfait en 1926 et érigée la même année près du Palais royal, la statue équestre de Léopold II est devenue le point focal du débat autour de la mémoire coloniale en Belgique. En septembre 2008, un activiste a barbouillé le monument de la place du Trône de peinture rouge, » symbole du sang des Congolais innocents tués ou mutilés sous les ordres du sanguinaire souverain « . Par la suite, la statue du » roi-bâtisseur » a été plusieurs fois taguée, peinte ou couverte d’affichettes, tandis que se multiplient depuis deux ans les demandes de retrait du monument de l’espace public. Et pour cause : le système d’exploitation mis en place dans l’Etat indépendant du Congo (EIC), dont Léopold II a été, de 1885 à 1908, le monarque absolu, lui vaut d’être la figure emblématique des méfaits du colonialisme.

VERVIERS – Grégoire Chapuis, « martyr » récupéré par les libéraux

Depuis 1880, Verviers rend hommage, sur la place du Martyr, au chirurgien Grégoire Chapuis (1761 – 1794). Moins connu que d’autres » gloires » de nos régions, il a été officier municipal sous le régime français instauré par le général Dumouriez. Il a été condamné à mort et décapité publiquement le 2 janvier 1794, à 32 ans, lors de la brève seconde restauration du prince-évêque de Liège, François-Antoine de Méan. On raconte que le bourreau a dû lui donner cinq ou six coups avant de réussir à lui couper la tête.

Beaucoup d’autres légendes courent sur le » martyr « , instrumentalisé par les milieux libéraux anticléricaux de la deuxième moitié du xixe siècle. Ils ont fait du brave chirurgien un apôtre de la laïcité et un symbole de la libre pensée. A tel point que le mythe se mêle à l’histoire dans ses notices biographiques. On le dit impliqué dans la révolution de 1789, rôle tenu en fait par son frère. On en fait le pionnier de la césarienne en Belgique, le confondant avec un neveu homonyme, révèle aujourd’hui l’historien theutois Paul Bertholet. De même, le principal motif de sa condamnation à mort n’est pas la célébration d’un mariage civil, comme le laissent entendre ses hagiographes. Il a été condamné comme » traître « , pour avoir accepté d’appliquer les lois d’un envahisseur et avoir voté le rattachement à la France.