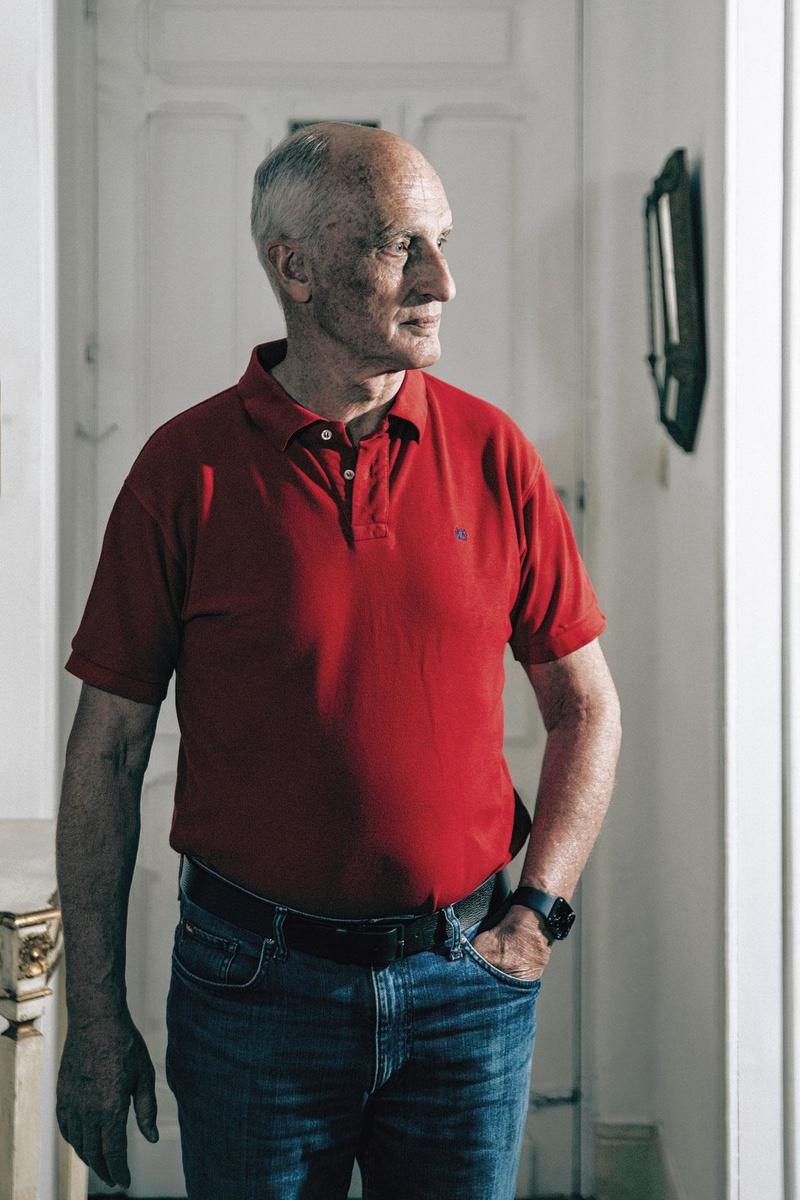

Avec pour leitmotiv l’apaisement des souffrances, le médecin belge s’est investi dans le combat pour l’euthanasie. Grâce à la loi de 2002 l’autorisant, il la pratique auprès de personnes condamnées par une maladie durable et incurable, dont de nombreux Français. Dans son livre Maintenant qu’ils ne sont plus là, des proches de patients qui avaient choisi cette mort douce saluent son courage. Mais pour leur « héros », la responsabilité est lourde à porter.

« Pour l’enfant qu’elle a mise au monde, la maman de Chloé n’a pas eu à choisir entre l’amour et l’honneur, mais entre une vie infernale et une mort libératrice. Elle se serait sacrifiée à la place de sa fille si cela avait été possible. Faute de pouvoir le faire, et à sa demande, elle lui a préparé un breuvage létal. » Chloé est décédée en 2017 à l’âge de 18 ans. Le récit de la mère de cette lycéenne est un des témoignages les plus poignants du livre du docteur belge Yves de Locht, Maintenant qu’ils ne sont plus là (1), dans lequel il donne la parole à des proches de personnes ayant connu une agonie, un suicide ou une euthanasie. En l’occurrence, c’est à une euthanasie clandestine que la Française procéda pour sa fille avec l’aide d’une infirmière. Dans l’Hexagone, la législation n’autorise que « la sédation profonde et continue jusqu’au décès » des malades en phase terminale. En Belgique, depuis 2002, une loi autorise l’euthanasie sous strictes conditions. Résultat: Yves de Locht reçoit presque quotidiennement des demandes de patients belges et français condamnés par la maladie et désireux de connaître une mort douce dans notre pays. Et lui s’efforce de faire comprendre en France que les médecins belges ne font pas n’importe quoi. Le combat plein d’humanité d’une vie.

La longue agonie de mon frère, mort du sida après plus d’un an d’hospitalisation, m’a fait beaucoup réfléchir sur les fins de vie pénibles.

Comment avez-vous été amené à vous investir dans l’action pour le droit à l’euthanasie?

Des raisons personnelles, d’abord. La longue agonie de mon frère, mort du sida après plus d’un an d’hospitalisation, m’a fait beaucoup réfléchir sur les fins de vie pénibles. Mon métier de médecin généraliste, ensuite. L’année prochaine, cela fera cinquante ans que je l’exerce. Dans ce cadre, je suis très régulièrement confronté à la souffrance des patients. Avant la loi sur l’euthanasie de 2002 en Belgique, j’ai vu agoniser des patients pendant des mois, si pas plus. Malgré les traitements à notre disposition, on n’arrivait pas à toujours tout calmer, les souffrances physiques, les souffrances psychologiques et psychiques. Avec d’autres médecins, on s’est dit qu’il fallait essayer d’abréger celles de patients atteints de maladie incurable. Mais il a fallu des années pour aboutir à l’adoption de la loi. Je me suis intéressé à la question. J’ai suivi une formation à l’ULB sur les soins de fin de vie, qui ne traitait pas uniquement de l’euthanasie. A l’issue de celle-ci, je n’osais pas encore pratiquer d’euthanasie, peut-être le geste le plus émotionnant et le plus grave pour un médecin. On ne s’habitue jamais à ce geste. Et puis, tout à fait par hasard, un collègue m’a appelé un jour en me disant qu’il était médecin dans une maison de repos et que s’il procédait lui-même à l’euthanasie, il serait mis à la porte. Il m’a demandé si je ne voulais pas le faire à sa place. J’ai dit oui et j’ai sollicité un docteur de l’hôpital Bordet, à Bruxelles, pour m’aider. La personne qui demandait l’euthanasie était un prêtre souffrant de la maladie de Parkinson. J’ai eu un long dialogue très intéressant avec lui. Il m’a confié: « Ma foi, c’est une chose ; ma religion, c’est une autre chose. » L’avant-veille, la veille et le jour de l’euthanasie, je n’étais pas bien ; je n’ai pas dormi. Le jour venu, le médecin de Bordet m’a accompagné. Et c’est ainsi que cela a commencé pour moi. Jamais seul. Toujours avec un autre docteur. Les Français en ont eu connaissance, ils m’ont demandé de leur exposer ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Désormais, je reçois tous les jours des appels pour des ouvertures de dossier de patients belges et français.

Votre leitmotiv est-il d’apaiser les souffrances?

Je suis très sensible à la souffrance humaine. Je pense que la médecine a des limites. Sur la souffrance physique, elle a progressé. On arrive à la calmer. Mais sur la souffrance psychique, on n’a pas le traitement qui va l’empêcher. Quand un patient vous demande: « Docteur, qu’est-ce que je suis devenu? Je suis grabataire. Je suis incontinent. Je ne veux pas que l’on me voie comme cela. J’ai perdu toute ma dignité. » Même les services de soins palliatifs, avec lesquels je travaille régulièrement, ne peuvent pas apaiser ce genre de souffrances. D’ailleurs, 80% des cas de demandes d’euthanasie concernent des souffrances psychiques. J’ai encore vu récemment une patiente qui est en chaise roulante. Elle n’a pas de perspectives d’amélioration de son état. « Ma seule issue, me dit-elle, c’est ou bien je souffre pendant des années jusqu’à la mort, ou bien j’entre dans les conditions de la loi et je demande une euthanasie. » J’appelle cela le dernier soin.

La souffrance psychique n’est-elle pas plus difficile à évaluer que la souffrance physique?

Tout à fait. C’est d’ailleurs le reproche que l’on peut nous faire. Mais à partir du moment où j’ai en face de moi quelqu’un qui a une maladie très grave et qui me dit « je ne supporte plus d’être comme cela. J’ai essayé tous les traitements. Il n’y a aucune issue pour moi. On me propose encore des tas d’interventions qui ne serviront pas à grand-chose », je lui fais confiance. Je ne suis pas seul à juger. Le psychiatre va confirmer ou non que la personne qui demande l’euthanasie a les capacités intellectuelles pour le faire. La loi demande que le patient ne soit pas dans le coma. Si le psychiatre juge qu’elle est en état de faire la demande, il va vérifier les protocoles médicaux et marquera son accord. Je joins cette décision au dossier. Et un troisième médecin, en l’occurrence le professeur Wim Distelmans, de l’UZ-VUB, verra à son tour le patient et fera l’euthanasie avec moi.

Y a-t-il une aspiration commune dans les témoignages de parents de personnes euthanasiées?

Quand les patients viennent me voir, je félicite toujours le mari, la femme, la famille qui sont à leurs côtés. On ne parle pas beaucoup des accompagnants d’une personne gravement malade depuis des mois voire des années. Or, ces gens n’ont plus de vie parce qu’ils sont jour et nuit à leur chevet. A travers ce livre, j’ai voulu comparer les différentes formes de fin de vie. Il y a celui qui agonise pendant des mois. C’est très dur pour lui et sa famille. Il y a celui qui se suicide. Vous rentrez chez vous et vous le voyez pendu ou une balle dans la tête. C’est épouvantable. Et je termine par les témoignages de parents ou de proches qui ont accompagné celui qui s’est fait euthanasier. L’image que l’on garde de celui qui part est importante. Si l’entourage a vu celui qui a été euthanasié dire « merci, merci. Il était temps. Je vous remercie pour tout » juste avant sa mort, c’est très différent. En plus, avant même l’euthanasie, je parle au patient, je rencontre la famille. Cela permet de faire son deuil déjà un peu en amont, de préparer ce qui va se passer. Je pense que la façon dont on meurt peut atténuer ou aggraver les traumatismes du décès pour les proches.

Les maisons de repos tentent de garder les patients le plus longtemps possible. Cela, c’est l’or blanc.

Les situations les plus compliquées n’interviennent-elles pas quand l’entourage est divisé sur la décision du parent patient?

C’est toujours très compliqué. Jusqu’à la possibilité, dans certains cas, que des membres de la famille fassent des procès contre les médecins. C’est pour cela que j’essaie toujours de rencontrer l’entourage et de lui expliquer ce que l’on fait. Je ne le ferai sans doute pas changer d’avis. Mais il comprendra mieux et il pourra se préparer à ce qui va se passer.

Pourquoi écrivez-vous néanmoins que l’euthanasie est « une mort brutale »?

C’est une mort brutale. On fait une injection et, en moins d’une minute, le patient « s’endort ». Les reproches sont rares. Mais la première fois que l’on m’a dit que cela était allé trop vite, j’ai été fort perturbé. Je tente donc de m’améliorer au fur et à mesure en rappelant que si les membres de la famille ont des choses à se dire, ils doivent le faire dans les jours ou les heures qui précèdent. Je sais que c’est compliqué. Mais, de son côté, le patient demande que cela ne dure pas des heures.

Tout le monde n’est pas favorable à la loi sur l’euthanasie. En Belgique, des médecins entravent-ils son application?

Non, pas en Belgique. Pour certains, il n’est pas question de la pratiquer. D’aucuns y ont procédé une fois et me disent « plus jamais ». D’autres enfin n’osent pas la faire seuls et me demandent de les aider. Dans ce domaine, la Flandre est beaucoup plus avancée: 70% des euthanasies en Belgique y sont réalisées. Pour de multiples raisons. Les Flamands sont toujours en avance, peut-être parce qu’ils sont influencés par l’esprit hollandais. Dans les opposants, il faut aussi prendre en considération le personnel infirmier. Parfois, ce sont des infirmières évangélistes qui portent plainte contre nous.

Bio express

- 1945 : Naissance le 28 octobre à Bruxelles.

- 1972 : Diplôme de médecin et naissance de son premier fils.

- 1987 : Décès de la mère de ses deux enfants, Jean-François et Olivier, après une erreur médicale.

- 1993 : Décès de son frère Pierre après une très longue agonie.

- 2010 : Il annonce à son épouse Nathalie qu’elle souffre d’un myélome. Elle est aujourd’hui en rémission.

- 2018 : Publie, avec Olivier Falorni, Docteur, rendez-moi ma liberté. Euthanasie: un médecin belge témoigne… (Michel Lafon, 238 p.).

Le poids de la religion reste-t-il très prégnant dans l’opposition à l’euthanasie?

Toutes les religions monothéistes, le catholicisme, l’islam, le judaïsme, y sont opposées. En Belgique, certains opposants sont sans doute motivés par des considérations religieuses. Mais d’autres jugent simplement que ce n’est pas le rôle du médecin de donner la mort. Je pense que le poids de la religion est encore plus fort en France, toutes tendances politiques confondues. Le rôle des lobbys est puissant. Et les députés médecins, les « grands mandarins » comme on les appelle, exercent encore une grande d’influence sur ces questions éthiques. Pour preuve, la proposition de loi du député Olivier Falorni (NDLR: qui devait remplacer la loi Claeys-Leonetti et faire évoluer la législation vers une euthanasie « active ») ne sera pas adoptée.

L’encadrement actuel en Belgique est-il suffisant pour garantir que les conditions de la loi soient respectées?

Après une euthanasie, on doit remplir des formulaires et les envoyer à la Commission de contrôle, qui vérifie si on a respecté les critères de la loi. Elle m’a déjà interpellé parce que je n’avais pas correctement complété les documents. Elle est donc assez sévère. Certains estiment qu’elle devrait intervenir avant l’euthanasie. Quand trois ou quatre médecins voient le patient avant l’acte, je pense que l’on peut leur faire confiance. Peut-être qu’un jour, on pourra améliorer la loi en regard de certaines pathologies, notamment la maladie d’Alzheimer.

Est-il fréquent que les critères de la loi ne soient pas tous rencontrés, vous obligeant à refuser une demande?

J’ai évidemment refusé des demandes dans le cas de patients qui ne remplissaient pas vraiment les critères de la loi. Pour les malades d’Alzheimer, par exemple, c’est trop compliqué. Je reçois aussi beaucoup de demandes de personnes dépressives. En regard de la loi belge de 2002, les psychiatres ne certifieront jamais qu’il s’agit là d’une maladie incurable. Quelqu’un qui a une dépression connaît des hauts et des bas. Or, la loi est très stricte. Elle spécifie qu’il faut être confronté à une maladie grave et incurable.

Vous indiquez dans votre livre que le simple fait d’ouvrir un dossier auprès de vous peut être source de soulagement…

Parfois, des gens ouvrent un dossier et je n’en entends plus parler pendant deux, trois ou cinq ans. Ils savent que si, un jour, ils sont au bout de leur souffrance et n’en peuvent plus, il y aura une porte de sortie. Je les vois sortir de mon bureau rassurés. Certains reprennent même leur traitement et un certain goût à la vie. C’est très curieux. Donc, ouvrir la possibilité de l’euthanasie ne signifie pas toujours que l’on va donner la mort.

Aspirez-vous parfois à un soutien psychologique à force de prendre des décisions qui ne sont pas aisées à endosser?

Au début, je n’arrivais pas à dormir. Maintenant, je « m’habitue », mais ce n’est pas le bon mot. Après l’euthanasie, l’entourage est en pleurs. Certains tombent dans mes bras. Je pleure avec eux. Je leur explique qu’ils doivent se dire que leur parent ne souffre plus. Mais ces moments sont difficiles à vivre. Quand je sors de l’hôpital après une euthanasie, je ne recommence pas à travailler tout de suite. Je vais me balader jusqu’à la mer. Quand je rentre à la maison, j’explique à mon épouse ce qui s’est passé. Parfois j’en parle avec d’autres médecins. Parler, expliquer ce que l’on fait, pourquoi on le fait, est fondamental.

Les messages reçus de proches de décédés, parfois longtemps après l’euthanasie, vous rassurent-ils?

Cela me conforte. Les messages de patients, le dialogue, l’écriture me libèrent. Et puis, j’ai rarement eu des critiques, à part quelques-unes, dont une d’un médecin français très croyant qui m’a lancé que je devais arrêter de « prendre des tickets pour l’enfer ». Cela me perturbe encore un peu. Car j’ai reçu une éducation très catholique. Mon oncle était le chanoine de Locht (NDLR: théologien décédé en 2007). En France, ils sont bloqués par cette loi Claeys-Leonetti qui n’est valable que pour des patients en toute fin de vie et que peu de médecins, finalement, utilisent. Moi en tout cas, je me vois mal dire à une personne: « Vous ne souffrez pas encore assez. Revenez l’année prochaine. » Je ne suis humainement pas capable d’agir comme cela. Avec un animal qui souffre, on ne tergiverse pas pendant des mois.

Notre rapport à la mort a-t-il évolué, peut-être en raison de ces lois sur l’euthanasie dans différents pays?

Il a sans doute évolué depuis cinquante ans. Mais le sujet reste difficile à aborder, même pour des médecins. Je conseille souvent aux familles de saisir l’occasion du décès ou de l’agonie d’un père ou d’une grand-mère pour aborder le sujet. Cela reste délicat. En tant que médecin, j’ai toujours du mal à suggérer à un patient: est-ce que vous avez prévu un document au cas où il vous arriverait quelque chose? Quand vous êtes admis dans une maison de repos, en revanche, vous devez remplir un dossier avec un questionnaire qui aborde ces questions.

Au plus fort de la crise de la Covid-19, les personnes âgées des maisons de repos ont-elles été, d’une certaine manière, sacrifiées pour éviter la congestion dans des hôpitaux?

C’est là qu’il y a eu le plus de morts. Il y a eu des choix à faire…

Le suivi médical y est-il suffisant?

Il n’y a pas assez de personnel, pas assez de moyens, pas assez de suivi médical. Les infirmiers et les médecins qui y travaillent font ce qu’ils peuvent mais ce n’est pas suffisant. De surcroît, l’épidémie de Covid a conduit à des situations affreuses où des pensionnaires ont été condamnés comme en prison, enfermés dans leur chambre sans pouvoir voir leur famille. Ce n’est pas très glorieux.

Les maisons de retraite s’inscrivent dans un marché commercial concurrentiel. Cela peut-il peser sur les moyens alloués?

Les maisons de repos sont aujourd’hui à 60% de leurs capacités. Pourquoi? La Covid a tout aggravé. Les familles ne veulent plus y envoyer le grand-père ou la grand-mère. Je pense quand même que les maisons de repos tentent de garder les patients le plus longtemps possible. C’est peut-être affreux ce que je dis. Je connais le cas de la soeur d’une dame, qui était dans un état épouvantable. Elle ne savait plus ouvrir la bouche. Elle mangeait avec une paille. Des réunions ont été organisées avec des médecins. La direction proposait encore de faire venir une logopède alors que cette dame est morte trois jours plus tard. Cela, c’est l’or blanc. Je suis désolé. Une maison de repos rapporte. Cela étant, heureusement qu’elles existent. Elles ont leur utilité parce que beaucoup de gens ne peuvent pas continuer à vivre seuls chez eux.