A Mons, le BAM montre comment le mental théâtral du peintre italien Giorgio De Chirico a marqué au fer rouge trois figures majeures du surréalisme belge : Delvaux, Magritte et Graverol.

Lecteur attentif de Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), on ne peut pas imaginer une seconde que Giorgio De Chirico (1888 – 1978) n’ait pas lu et relu les fameuses Considérations inactuelles écrites entre 1873 et 1876 par le philosophe allemand. » Si le grand penseur méprise les hommes, c’est leur paresse qu’il méprise, car c’est elle qui leur donne l’allure indifférente des marchandises fabriquées en série, indignes de commerce et d’enseignement « , y notait Nietzsche non sans une bonne dose de misanthropie et de mépris pour l’esprit grégaire de ses contemporains. Le fait que l’oeuvre du maître italien ait à ce point abordé son époque à rebrousse-poil est la meilleure preuve de sa prise en compte de la pensée intempestive nietzschéenne. Tout comme celui à qui l’on doit Ainsi parlait Zarathoustra, le fondateur de la peinture métaphysique n’a jamais coïncidé avec son temps.

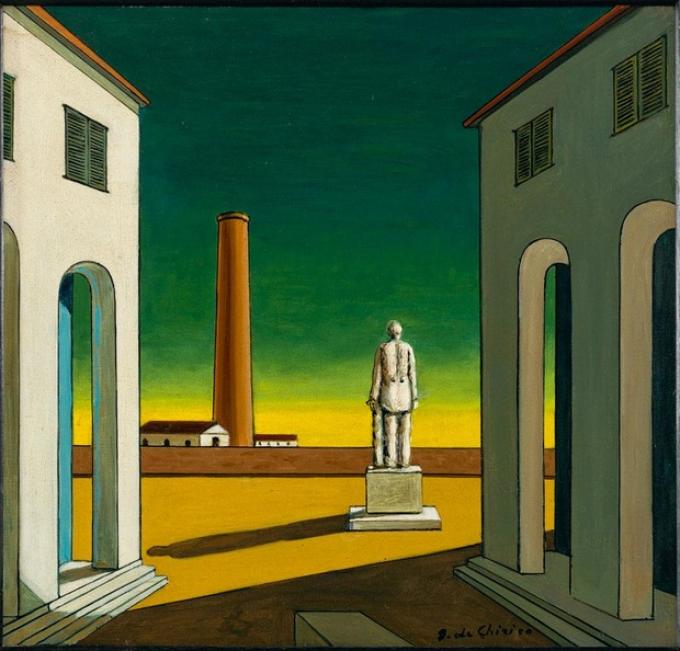

Quand il expose à Paris pour la première fois, au Salon d’automne de 1912 et 1913, c’est l’incompréhension. Médusé, le grand public lui reproche une pratique hermétique et décousue. Seul Apollinaire vole à son secours. » L’art de ce jeune peintre est un art intérieur cérébral qui n’a point de rapport avec celui des peintres qui se sont révélés ces dernières années. Il ne procède ni de Matisse ni de Picasso, il ne vient pas des impressionnistes. Cette originalité est assez nouvelle pour qu’elle mérite d’être signalée. Les sensations très aiguës et très modernes de M. De Chirico prennent d’ordinaire une forme d’architecture. Ce sont des gares ornées d’une horloge, des tours, des statues, de grandes places, désertes ; à l’horizon passent des trains de chemin de fer « , s’enthousiasme l’auteur du Pont Mirabeau.

Bien plus tard, en 1928, après que Breton l’a brutalement excommunié de la chapelle surréaliste (notamment en organisant une contre-exposition de son travail portant le nom Ci-gît Giorgio De Chirico), il suscite les mêmes malentendus en effectuant un » retour à l’ordre « , inspiré entre autres par la peinture classique, le baroque, le romantisme et l’art du Titien – c’est devant un de ses tableaux qu’il aurait eu la révélation de la » grande peinture « . Là aussi, on lui tirera dessus à boulets rouges. Il est des signes qui ne trompent pas : assister impuissant à la disqualification de son travail en raison de son caractère avant-gardiste et, dans la foulée, le voir taxé de » redoutablement rétrograde « , le tout au cours d’une seule et même carrière, voilà un privilège auquel ne goûtent que les artistes fondamentalement libres. De Chirico en fut un.

Pensée en peinture

Si pour De Chirico le divorce avec les conventions et le zeitgeist était inévitable, le peintre a pu néanmoins compter sur une diffusion de son » théâtre mental » à travers des affinités électives. Loin des cénacles surréalistes parisiens inféodés à la personnalité d’André Breton (on pense ici à Raymond Queneau et son meurtrier » il est inutile de s’attarder derrière ce grand peintre […] Une barbe lui a poussé au front, une sale vieille barbe de renégat « ), la Belgique s’est révélée une véritable terre d’accueil pour son » écriture de songe » comme la décrira le sulfureux Ardengo Soffici (1879 – 1964). Ses places d’Italie mélancoliques, ses ombres allongées empruntées à l’automne, ses personnages aux contours antiques, ses cieux vert et jaune et sa capacité à faire » hurler les objets familiers » en les déterritorialisant, autant d’éléments recevront un écho noir, jaune et rouge.

A tout seigneur, tout honneur, c’est René Magritte (1898 – 1967) qui verbalisera le premier sa fascination. Au début des années 1920, il se fend d’un texte sans équivoque pour la revue Sélection : » C’est la première fois que j’ai vu la pensée en peinture, je n’ai pas pu retenir mes larmes. » Idem pour Paul Delvaux (1897 – 1994). Il a 37 ans lorsqu’il est mis face au talent du natif de Volos (Grèce). Le Belge, connu pour avoir été élevé dans la crainte du féminin, tombe en arrêt lors d’une exposition au Palais des beaux-arts de Bruxelles. Celle-ci donne à voir les pointures internationales du surréalisme façon Jean Arp (1886 – 1966) ou Salvador Dali (1904 – 1989). » Le choc a été conséquent. On le sait car il l’a consigné, après l’exposition, Delvaux est rentré chez son cousin où il logeait et il s’est mis à peindre des aquarelles en série « , explique la commissaire Laura Neve (1). Peut-être que c’est chez Jane Graverol (1904 – 1984), autre figure marquante du surréalisme belge, que la pénétration de l’oeuvre de ce champion de l’énigme picturale est la plus diffuse. N’empêche, l’intéressée mentionnera qu’entre lui et elle, » la compréhension a été directe « . » C’est une référence qui revient inlassablement quand Graverol évoque ses influences « , insiste la curatrice.

Pour le visiteur, l’atmosphère métaphysique qui plane sur la trentaine d’oeuvres issues du trio belge ne laisse aucune place au doute. » On peut parler de rencontre « fondatrice », poursuit Laura Neve. Les axes de la puissance infinie du rêve et de l’imaginaire sont à l’oeuvre. Chez Delvaux, par exemple, on pointe des convergences de motifs, comme celui du train auquel De Chirico était très attaché. Pour Magritte, on pense au thème du tableau dans le tableau qui lui vient en droite ligne de cet illustre prédécesseur, ce n’est pas rien car c’est précisément cette thématique qui va amorcer sa réflexion sur le caractère fallacieux des images. Enfin, davantage ancrée dans la fantasmagorie, l’oeuvre de Jane Graverol va, tout comme les toiles signées De Chirico, faire entrer l’extérieur dans l’intérieur, par exemple sous forme d’herbe ou d’animaux sauvages enchâssés dans des environnements domestiques. »

L’oeil jubile de ces allers et retours. Il savoure ce dialogue avec les quarante-quatre toiles du maître (dont une majorité a été prêtée par le Musée d’art moderne de la Ville de Paris) qui est placé sous le signe d’une pratique picturale allant au-delà de ce qui tombe sous nos sens. » Une peinture qui regarde purement l’esprit « , dira De Chirico. Enfin, pour que le panorama soit complet, on ne saurait trop recommander de visionner le portrait filmé de l’artiste réalisé par Jean Antoine (2), le mari d’un autre talent national, la peintre Evelyne Axell. On y découvre un De Chirico très drôle expliquant tout à la fois comment les surréalistes ont fait de lui un » cadavre vivant » ou stigmatisant son époque, » le pire siècle pour l’histoire de l’art « , voire taillant un costard à la critique d’art » née avec la mauvaise peinture. » Quand l’intempestif se fait jubilatoire.

(1) Giorgio De Chirico, aux origines du surréalisme belge (Magritte, Delvaux, Graverol) : au Musée des beaux-arts de Mons (BAM), jusqu’au 2 juin prochain. www.bam.mons.be.

(2) Giorgio De Chirico. Métamorphoses, RTB, 1964.