Trente-trois ans après sa disparition, le Centre Pompidou de Paris dédie une exposition à l’oeuvre dessinée du Belge Stéphane Mandelbaum. Retour en grâce d’une météorite au trait urgent et transgressif.

La vie de Stéphane Mandelbaum (Bruxelles, 1961 – 1986) relève du soleil noir. Vingt-cinq ans d’une existence consumée à la vitesse d’une chandelle. Question : où va la flamme lorsque le souffle glacé de la mort l’éteint ? Pour de nombreux anonymes, l’aller vers l’oubli est garanti sans retour. Il n’en va pas de même pour quelques élus qui, Dieu seul sait pourquoi, se sont employés à noircir du papier. Les traits calcinés propulsent la présence de l’absence à travers le temps et l’espace, l’oeuvre est alors bien là qui témoigne de ce qui fut, de ce qui restera. La tentation est grande de s’immiscer impudiquement en son sein. Dans le cas du destin de l’intéressé, dont on choisit à dessein de ne révéler que le dénouement (il a été assassiné fin 1986 sur les hauteurs de Beez, dans la banlieue de Namur, à la suite d’une participation au vol d’une toile, La Femme au camée, de Modigliani), le corpus esthétique a été pris d’assaut, livré aux vautours de l’amplification poétique. A l’image des Caravage, Rimbaud, Pasolini et autres déshérités maudits voire assassinés, le travail exhalait par trop cette odeur de soufre qui captive et incite à s’insérer entre les lignes d’une histoire qui n’appartient à personne, peut-être même pas, ou alors si peu, à celui qui l’a vécue. C’est que romanciers et intellectuels éprouvent beaucoup de mal à réprimer leur fascination pour la violence.

Mandelbaum a su préserver la spontanéité du dessin d’enfant.

Ration double pour les amateurs : le quart de siècle du Belge prodige ne manque pas de cette brutalité qui sidère tant. Nombreuses furent les tentatives de faire de Stéphane Mandelbaum une météorite tourmentée par » un rêve amer « , comme l’a formulé l’écrivain français Gilles Sebhan (1). Dans une très pertinente introduction au catalogue qui accompagne l’exposition au Centre Pompidou de Paris, le directeur du Musée national d’art moderne, Bernard Blistène, incite, quant à lui, à regarder par le trou de la serrure : » […] Et si l’oeuvre livre une infinité de noms, souvent inscrits en marge des dessins, ce sont sans doute ceux et celles que Mandelbaum fréquentait qu’il faudrait désormais retrouver et interroger. L’oeuvre de Mandelbaum engage inexorablement à l’enquête. » Commissaire de l’exposition, Anne Monfort abonde en ce sens : » Il est impossible de tenir la vie de cet artiste à l’écart de son oeuvre, la première ne cessant de renvoyer vers la seconde. Et puis, ajoute-t-elle, il faut penser au moment où l’oeuvre s’émancipera totalement de l’artiste et de ceux qui lui ont survécu. Les regardeurs à venir auront alors besoin de toutes les clés possibles pour comprendre, au-delà de l’incroyable maestria en action, ce que l’artiste regardait et comment il le regardait. »

A Bruxelles, dans une pièce plongée dans la pénombre, un homme, posant un regard juste, se souvient de cette étoile filante. C’est le peintre Georges Meurant. Pythie barbue à la voix caressante, il prévient depuis de nombreuses années du danger qu’il y a que » l’oeuvre de Stéphane Mandelbaum soit bouffée par son histoire « , qu’elle soit engloutie sous le fait divers et la chronique judiciaire sordide. Précieuses sont les grilles de lecture qu’il active. Pour lui, c’est une brèche ontologique qui s’est ouverte très tôt sous les pieds du dessinateur de génie, un déficit d’être. » Il fallait être juif mais il ne l’était pas, sa mère était arménienne. Il fallait être peintre comme son père mais c’est davantage le dessin qui s’est imposé à cet être gagné par l’urgence. Il fallait être gangster mais il n’était pas équipé pour cela. C’est le besoin d’exister réellement sous le masque qui l’a poussé vers un réel chargé en adrénaline. Hélas, rien ne l’y préparait, lui dont la pensée adolescente ne distinguait pas la réalité de la fiction « , résume Georges Meurant.

Expérience intérieure

C’est donc armé de ce maigre paquetage qu’il faut regarder l’accrochage du Centre Pompidou (2). Que voit-on ? Ce qu’on n’est jamais assez préparé à voir. Quelque chose que Georges Bataille aurait désigné comme » une expérience intérieure » imperméable tant à la » besogne des mots » qu’à la pesanteur discursive. Aussi douloureux que ce soit, il faut pourtant y mettre des mots, pour ramener cet inépuisable nid de détails et d’émotions dans le giron du langage. C’est une oeuvre poignante, réalisée alors que Mandelbaum n’a que 17 ans, qui ouvre le parcours. Le nazi, saint Nicolas, les frères et la grand-mère fait se côtoyer sur le même plan les deux registres évoqués plus haut : le réel et l’imaginaire. D’une noirceur épaisse, cette pièce de papier marouflé sur toile, réalisée au fusain et à la craie, invite un officier nazi à la gauche d’une sorte de photo de famille dans laquelle les visages des enfants semblent déformés, pour ne pas écrire » bousillés « . L’artiste est encore jeune, on mesure sans peine son admiration excessive pour Francis Bacon, qui lui a appris à renouveler la peinture figurative par l’altération expressive de l’image. Il reste que les corps et les figures comme effacés du doigt opèrent à merveille.

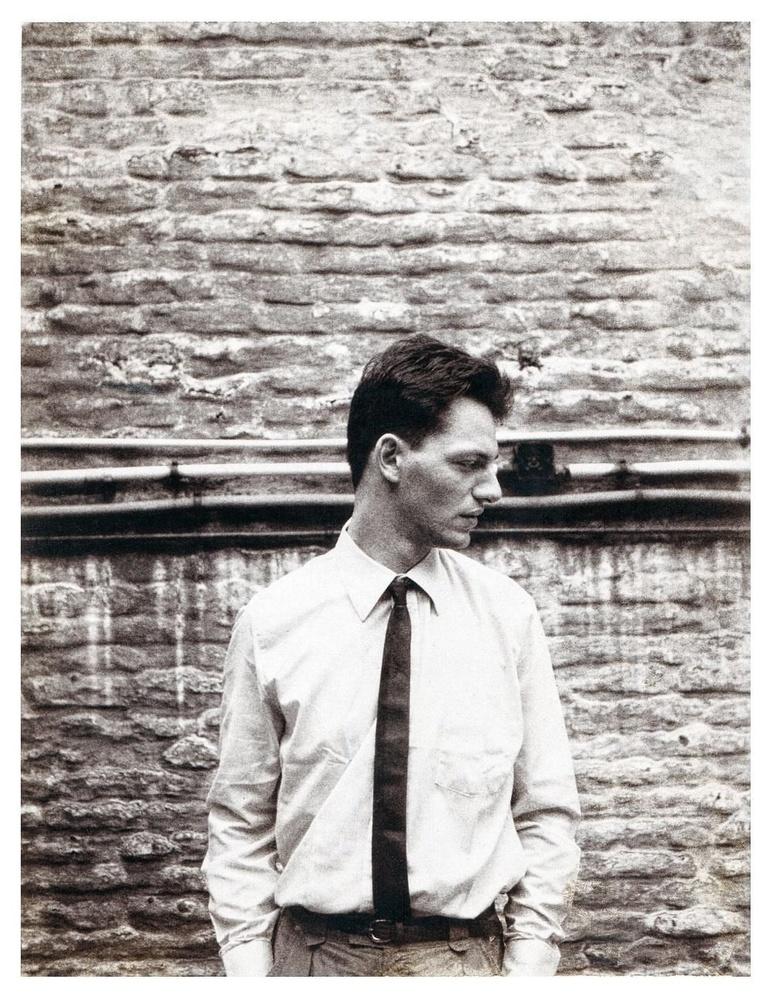

Ce sont également de nombreux portraits que l’on découvre, comme autant de figures d’identification. Parmi eux, celui du grand-père, Salomon Mandelbaum, réalisé en 1980. L’artiste a utilisé un stylo-bille, comme s’il s’agissait d’une pointe sèche. Le visage est épais, l’oeil pesant, on touche du doigt l’être-là de l’aïeul. Pasolini, Bacon et son amant malheureux, George Dyer, ainsi qu’Arié Mandelbaum, la figure paternelle, complètent cette galerie de portraits sidérante. On reste figé devant un Shoret (1980), personnage sanglant et cruel rompu à la shehita, le rite juif d’abattage des animaux. Il y a aussi, présenté comme une séquence quasi temporelle, quatre autoportraits au travers desquels Stéphane Mandelbaum esquisse un sourire à la fois tendre et monstrueux, avant de tirer la langue de façon espiègle. L’oeil bute sur l’incroyable ligne du cou, limite entre le dehors et le dedans, restituée ici avec une vérité confondante. C’est bien le même contour tendu que Georges Meurant a immortalisé en 1985 à la faveur d’un portrait photographique de l’artiste à la beauté obstinée.

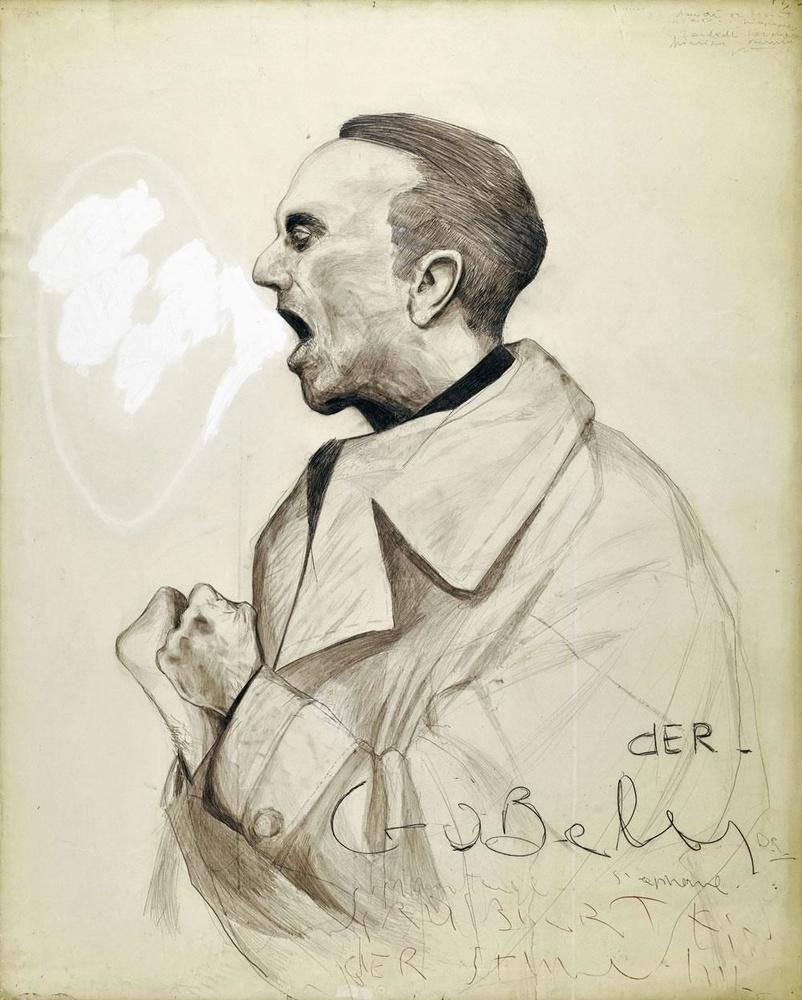

Au besoin d’identification répond aussi une série de portraits incarnant la répulsion. Il y a ce Der Goebbels de 1980 qui représente, et désamorce à la fois, l’effrayant ministre de l’Education du peuple et de la propagande. Un Ernst Röhm (1981) dont Mandelbaum a saisi tout le tragique grotesque. Si elles sont perturbées par des collages souvent pornographiques et une prolifération de provocations visuelles inscrites dans leurs marges, ces représentations disent également autre chose. On a trop souvent insisté sur la frénésie de cette oeuvre fulgurante -il nous semble au contraire y percevoir un grand calme, une entière présence au dessin. Les chefs-d’oeuvre de Stéphane Mandelbaum pointent un retrait silencieux propre à celui qui, dans la solitude, cherche un espace intérieur. Une méditation paradoxale ? On le pense sincèrement, peut-être comme un contrepied nécessaire à tout qui a exposé sa vie à l’intensité de la violence. Le visiteur, d’ailleurs, cède au ralentissement, chaque dessin découvert le plongeant un peu plus dans le filet de ses lignes…

L’autre grande réussite du trait de Mandelbaum, c’est de retenir comme peu le peuvent l’instant éprouvé. Il ne s’agit pas ici de l’exacte représentation du réel mais de sa transcription à travers le filtre de l’imagination, processus au bout duquel le dessin surgit plus vrai que la réalité elle-même. On aurait, à cet égard, vite fait de passer à côté des feuilles A4 exposées dans une longue vitrine, qui témoignent de l’activité de dessin compulsif qui a occupé le génie précoce tout au long de son existence. Idéalement, il faudrait pouvoir les examiner à la loupe une par une. Georges Meurant, qui l’a suivi depuis son plus jeune âge, note la totale cohérence qui existe entre les scraboutchas de l’enfance et les inventaires fantasmés du jeune adulte. Il a raison de souligner le caractère inchangé, malgré les années, des agencements. Mandelbaum a su préserver la spontanéité du dessin d’enfant, s’affranchir d’une manière totalement libératoire de la convention picturale. Commissaire mais également conservatrice au Cabinet des arts graphiques, Anne Monfort insiste aussi sur la dimension double de l’oeuvre : » A l’époque où il a été exposé, c’est-à-dire au début des années 1980, époque où la figuration décline, il n’a pas été possible de voir la modernité, le caractère novateur de sa patte. La bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui, l’art contemporain est à nouveau capable de constater l’apport qu’il fait, l’efficacité de son trait. »

Cette cécité générale n’a pourtant pas été le fait de tous, raison pour laquelle les dessins de Stéphane Mandelbaum sont désormais éclatés dans des collections privées. L’exposition du Centre Pompidou permet d’ailleurs de mesurer qu’il ne s’agit pas de n’importe lesquelles : le mécène Antoine de Galbert, l’homme de cinéma Marin Karmitz ou encore le peintre Robert Combas. Il reste que l’exposition de Paris, qui sera ensuite montrée au Musée juif de Belgique à Bruxelles (3), risque de mettre le feu aux poudres spéculatives. Ce n’est certes pas ce que l’on souhaite : accéder au statut d’artiste à la mode serait peut-être la seule vraie malédiction pour ce corpus arraché au processus d’autodestruction que peut être la vie. On préfère de loin l’image d’un aérolithe qu’aurait désagrégé l’atmosphère terrestre, et que quelques-uns se seraient employés à restituer dans son éclatante noirceur afin que personne n’en sorte… indemne.

(1) Mandelbaum ou le rêve d’Auschwitz, par Gilles Sebhan, Les Impressions nouvelles, 2014.

(2) Stéphane Mandelbaum : au Centre Pompidou, à Paris, jusqu’au 20 mai prochain. www.centrepompidou.fr.

(3) Au Musée juif de Belgique, à Bruxelles, du 14 juin au 22 septembre prochains. www.mjb-jmb.org.