La National Gallery consacre une remarquable exposition aux portraits de Paul Gauguin. En plus de révéler un précurseur de l’art moderne, l’accrochage sacre un hors-venu de la peinture.

La vie est ailleurs. Le titre français du roman de Milan Kundera va comme un gant à l’existence de Paul Gauguin (1848 – 1903). L’intitulé épouse également à la perfection les contours de son oeuvre. Le peintre français appartient à cette sorte d’hommes qui se pensent appelés par un destin plus grand, voués à une Terre promise. A l’étroit dans son temps, cet artiste n’a eu de cesse de précipiter une fuite en avant dans l’espoir de réconcilier la réalité décevante de son vécu avec l’immensité de ses attentes. Peu importe par où on l’aborde, sa biographie révèle un être en décalage, jamais en adéquation avec lui-même. Né à Paris, c’est pourtant sous de lointains horizons qu’il grandit, au Pérou, à Lima. Cet écartèlement fondateur, il le doit à son père, journaliste qui a fui, de l’autre côté de l’Atlantique, le régime de Louis-Napoléon Bonaparte. Réexpédié en France à la mort du paternel, à Orléans pour être précis, il envisage très vite son futur sous le signe du voyage permanent. Etre partout et nulle part en même temps, c’est se mettre sur le chemin du » anywhere out of the world » auquel aspirait Baudelaire. En 1865, il multiplie les expériences en mer, allant jusqu’à devenir second d’un trois-mâts baptisé Chili. Dans la foulée, son service militaire s’effectue dans la marine. Etrangement lassé, sans trop savoir pourquoi, du roulis des océans, il fait le rêve étrange de s’installer, d’adhérer à la vie de famille. Gauguin met toute son énergie dans ce projet : il épouse une Danoise, avec laquelle il a cinq enfants, et travaille en tant qu’agent de change à la Bourse de Paris.

Rapidement, les contours de cette illusion s’estompent car un autre continent, dont la côte s’éloigne à mesure qu’on s’en rapproche, se met à susurrer son nom : la peinture. Il a 25 ans lorsqu’il signe sa première toile. Dès 1884, cette passion devient dévorante, destructrice; il quitte alors son emploi pour se consacrer entièrement à son art. Sans ressources financières, il s’installe chez sa belle- famille, à Copenhague. Il y abandonne femme et enfants. C’est sans le moindre remords qu’il regarde couler à pic ce rêve du confort auquel il a cru pendant une décennie. Gauguin reprend alors la route ou plus exactement l’océan prometteur. En 1887, il embarque avec le peintre Charles Laval pour le Panama, puis la Martinique. La satisfaction est au bout du voyage : les méridiens lui apportent les couleurs, les lumières et l’inspiration dont il a besoin pour se sentir vivant. La suite, on la connaît. Il y a d’abord la Bretagne, Pont-Aven, où il développe une indéniable aptitude à la synthèse picturale. Puis Arles, ville dans laquelle il se fait le compagnon d’infortune d’un certain Vincent Van Gogh (1853 – 1890). L’éclipse de cette paire d’astres s’avère funeste : une altercation malheureuse entre les deux hommes amène le Néerlandais à se couper l’oreille le 23 décembre 1888.

Enfin, se profile Tahiti en 1891, paradis naturel envisagé comme un refuge pour échapper à la société occidentale. Il y croit dur comme fer. Mais, là non plus, les promesses ne tiennent pas : il faut dire que sa relation à ce nouveau monde se fait sous le signe de la prédation, du fantasme sans lien avec la réalité. Il y impose son désir tout-puissant – aujourd’hui encore, la mémoire polynésienne ne retient que les détails sordides et douteux de son passage sur l’île, ceux d’un homme vérolé porté sur les très jeunes filles. La situation matérielle précaire de l’intéressé, sans cesse déçu, le pousse toujours plus loin. En 1901, il s’installe aux îles Marquises. Il s’y fait construire la fameuse Maison du Jouir, une habitation sur pilotis dans laquelle il vit avec une jeune fille de 13 ans. La syphilis met fin à cette aventure le 8 mai 1903. Gauguin meurt dans la misère la plus noire. Idéaliste ayant traqué l’ailleurs au plus loin de la géographie, il n’en est pas moins broyé par la charrue sans pitié du réel.

L’inatteignable et l’invisible

Cet itinéraire d’un enfant déshérité, l’oeuvre de Gauguin le porte en elle, tout particulièrement le pan de celle-ci qui tourne autour du portrait. De la même manière qu’il force son destin pour le faire ressembler à une destinée, c’est-à-dire greffer une signification, une aura spirituelle à son existence, il se sert du portrait pour révéler ce qui n’est pas visible et pourtant est actif en chacun de nous. Au-delà de ce que l’on voit, dont le genre du portrait s’est classiquement fait la spécialité à travers la restitution du rang social, Gauguin cherche à emmener la représentation d’un être du côté de l’inatteignable intériorité. En ce sens, et l’exposition de la National Gallery le montre à merveille, il est le précurseur d’une modernité qui s’affranchit de la pesanteur du concret et des apparences, référent incontournable de l’art jusqu’à lui.

Le parcours, orchestré en sept salles, de Gauguin Portraits fait valoir une structure en forme de cercles concentriques. Le propos s’étend du proche, un peintre qui se sert de sa propre personne pour déployer sa vision picturale, au lointain, les visages des îles Pacifiques. Très révélatrice, la première salle aligne les autoportraits, une veine essentielle au coeur de l’oeuvre du Français. Au fil des compositions, Gauguin revêt des masques, n’hésitant pas à se peindre en Christ ( Christ au Jardin des Oliviers, 1889), manière de se » mythologiser » sous les traits de celui que ses contemporains ne peuvent pas comprendre. Il s’agit d’une chanterelle sur laquelle Gauguin n’aura de cesse d’appuyer : il est le messie d’une oeuvre dont le caractère novateur l’oblige à en expier la radicalité de son vivant.

Les différentes apparences sous lesquelles il se présente expriment un être différent, irréconciliable, une sorte de hors-venu étranger à la société occidentale. Cette expression, qui fait remonter le dedans en surface, culmine dans une toile de 1896, Autoportrait » à l’ami Daniel « . On découvre l’artiste de profil – une perspective audacieuse, sachant que la vue de côté est cet angle mort de la perception de soi. Nez busqué, profil pesant, grave, voire obtus, Gauguin apparaît, sur fond ocre, dans une sorte de robe de bure. Difficile d’imaginer silhouette plus méditative. Cet homme-là dévoile son âme tourmentée en même temps que son incapacité à incarner un personnage au sein de la comédie humaine du quotidien. C’est d’autant plus flagrant que les lignes du visage évoquent cette ascendance inca que délirait Gauguin à travers la figure d’un grand-père maternel péruvien, érigé en sorte d’héritage non-européen inestimable.

Cinéma intérieur

La deuxième salle de l’accrochage, dédiée à la » Famille, aux amis et à la Bretagne « , recèle un chef-d’oeuvre qui, mieux que toutes les autres toiles, dit le génie d’un être en rupture avec son époque. Clovis endormi (1884) est l’une des rares représentations de ce confort domestique que Gauguin a probablement vécu comme une entrave à sa vocation. Le peintre a peint là l’un de ses enfants, Clovis. Avec sa crinière blonde, le bambin ressemble à une fille. Ses traits illustrent l’abandon inconditionnel aux bras de Morphée. En guise d’arrière-fond, un mur bleu lapis-lazuli constitue un très onirique écran. De façon subtile, de fines nuances bleutées, Gauguin suggère les chimères impénétrables qui défilent dans la tête du gamin. Ce petit cinéma intérieur peuplé de formes étranges vient se briser contre un pichet massif faisant office de frontière inamovible face à la fragile étoffe imaginaire. Deux registres antagonistes d’être au monde sont ainsi convoqués : le pot de terre du rêve contre le pot de fer du pragmatisme. On le sait, Gauguin a choisi son camp. La scène précieuse a tendu un miroir narcissique : sans doute, le père s’est-il reconnu un frêle instant dans le fils. Le tout pour un sentiment fugace, impalpable, auquel la peinture confère matérialité et pérennité.

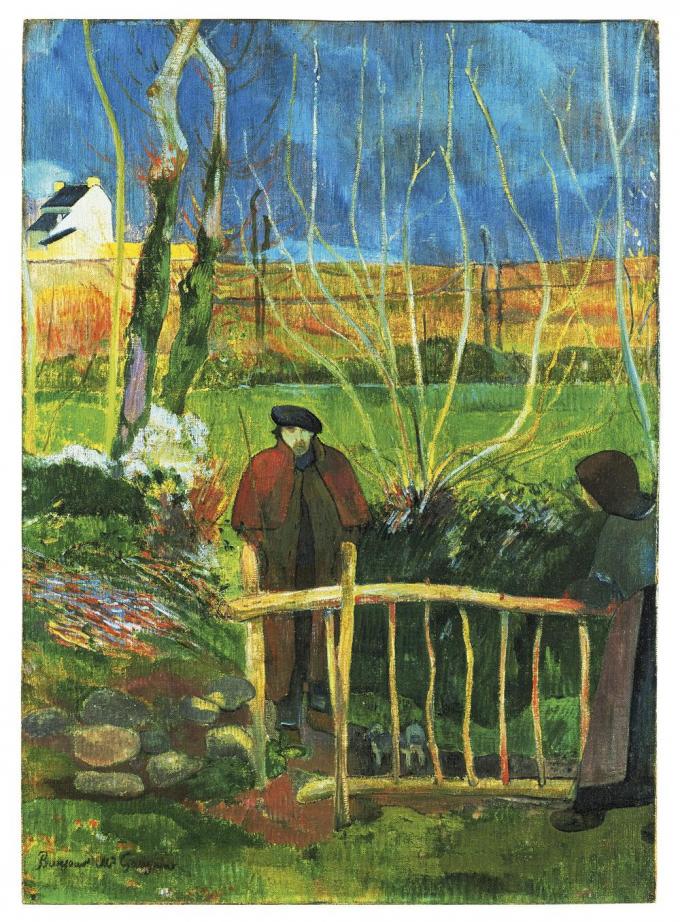

Mais le portrait est aussi l’occasion pour l’artiste d’instaurer un dialogue avec ses pairs. On pense à Bonjour Monsieur Gauguin (1889), chef-d’oeuvre qui renvoie à un grand classique de l’histoire de l’art signé Gustave Courbet (1819 – 1877). A cette différence près que Bonjour Monsieur Courbet (1854) montre un peintre conquérant, en position de force dans le rapport social qui le confronte à un collectionneur. L’extraordinaire synthétisme paysager de Gauguin – toute la Bretagne respire à travers la composition – débouche, quant à lui, sur un autoportrait misérable. A l’image du minuscule spectre de chien qui l’accompagne, Gauguin semble avoir déjà un pied dans la tombe lors de sa rencontre avec une humble paysanne.

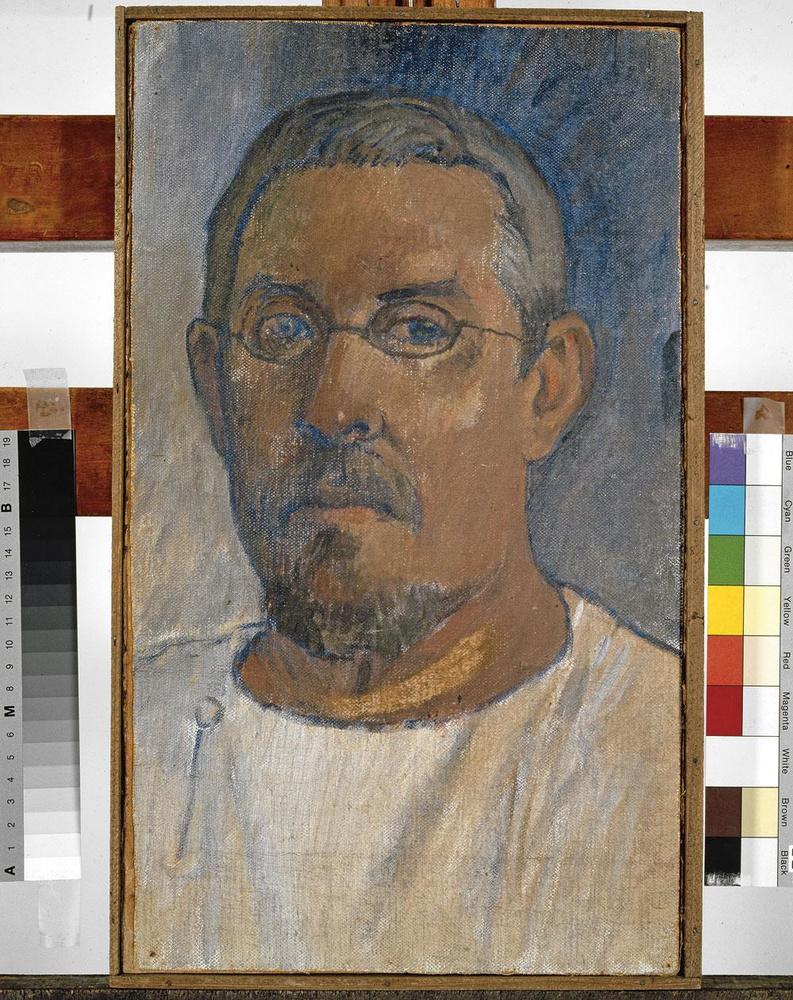

Une autre salle, la sixième, parle également du lien particulier aux autres peintres. Avec Nature morte à » l’Espérance » (1901), l’artiste qui se vit comme maudit se sert d’un bouquet de fleurs, des tournesols, pour invoquer la présence de l’étoile filante croisée à Arles, Vincent Van Gogh. Ce portrait de substitution est flanqué de deux références picturales, apparaissant à la façon de deux reproductions punaisées au mur, qui dessinent le panthéon de l’intéressé : L’Espérance, une jeune fille nue se détachant sur un paysage de désolation qu’avait peint Puvis de Chavannes (1824 – 1898), ainsi que ce qui semble être un monotype de Degas (1834 – 1917). Enfin, c’est sur une note sublime et désolante que l’on quitte à regret cette odyssée à travers le portrait, à savoir l’ultime image que le maître a faite de lui-même en 1903, l’année de sa disparition. Le cheveu est gris, la mine inconsolable. A l’inverse d’une certaine Mona Lisa, on cherche en vain le contact visuel : peu importe d’où vous l’observez, le peintre ne vous regarde pas. Il est déjà ailleurs.

Gauguin Portraits : à la National Gallery, à Londres, jusqu’au 26 janvier 2020. www.nationalgallery.org.uk