Les hommes et femmes de loi sont de grands pourvoyeurs de littérature noire et policière – au point d’en devenir des arguments de vente ? Décryptage du phénomène en compagnie de deux écrivains qui sont aussi procureur et avocat – ou le contraire.

Ne cherchez plus de magistrats, de flics ou d’avocats dans les palais de justice ou les commissariats : ils sont tous dans vos librairies ! Et pas seulement au rayon » témoignages « , comme des ténors du barreau à la Eric Dupont-Moretti y sont habitués, mais bien dans la pure fiction, et surtout le » mauvais genre » : littérature policière, polars, thrillers… Derrière chaque crime de fiction, ou presque, se cache désormais un homme ou une femme de loi de profession ! Et » se cache » n’est plus le bon mot : si on savait jusqu’ici, en lisant attentivement leur quatrième de couverture et les quelques mots de biographie de l’auteur, que des cadors ou gros vendeurs anglo-saxons tels David Ellis, David Baldacci, Steve Martini ou Linda Fairstein étaient ou avaient aussi été procureurs, avocats ou shérifs – un premier métier qui transpire souvent dans le second – la littérature policière française semble ces derniers temps en faire un nouveau et véritable argument de vente, de Olivier Norek, connu tant pour sa série Capitaine Coste que pour son job de lieutenant à la PJ de Seine-Saint-Denis, à Hannelore Cayre, qui était déjà bien connue en tant qu’avocate auprès de la cour d’appel de Paris avant le succès de ses polars comme Commis d’office ou La Daronne.

La réalité est beaucoup moins romanesque que mes livres !

Ce mélange des genres et des professions nous a sauté aux yeux à la réception de L’Ombre du renard, du Suisse Nicolas Feuz, l’écrivain posant fièrement, dans son dossier de presse, en robe de magistrat, manches retroussées sur ses tatouages, au coeur même d’un tribunal. » Je suis un procureur sans doute un peu atypique « , juge l’intéressé, qui officie au canton de Neuchâtel depuis vingt ans, et auteur depuis dix de polars bien brutaux mettant en scène… un procureur, une greffière et une inspectrice. » Les médias ont joué avec ça, mais j’ai joué moi aussi avec les médias. Avec un côté accrocheur, décontracté, mais il ne faut pas l’être trop… ça m’a valu quelques remontrances de ma hiérarchie ! Et je suis incapable de vous dire si c’est un bon argument de vente. Je sais juste que mon métier de procureur nourrit évidemment mon métier d’écrivain, bien plus que le contraire. Et je ne pense pas non plus utiliser le second comme un exutoire pour le premier. Mais je suis peut-être dans le déni… »

Crédibilité et documentation

S’il n’est évidemment pas étonnant que nombre d’écrivains aient un premier métier (au vu de ce qu’ils peuvent le plus souvent espérer du deuxième), c’est plutôt la récurrence de plus en plus fréquente du lien entre métiers de justice et romans policiers qui interpelle, et surtout la manière dont il est désormais mis en avant par les maisons d’édition. D’abord, mais pas seulement, comme un incomparable argument de crédibilité. » Bien sûr, mon métier permet d’amener un certain réalisme dans les procédures judiciaires « , confirme Nicolas Feuz. » Je connais bien le travail policier, le monde carcéral, les avocats, les experts psychiatres… Au-delà des procédures, je connais bien l’ambiance qui peut régner sur une scène de crime à 3 heures du matin ; il m’est arrivé de me servir de minuscules détails dans un dossier réel pour l’intégrer dans mes fictions, mais toujours avec beaucoup de distance. La description de certaines perquisitions colle parfaitement à de vraies que j’ai pu faire. Mais les parallèles s’arrêtent là. La réalité est beaucoup moins romanesque que mes livres ! « .

Logique donc que des magistrats ou des policiers s’inventent des personnages de magistrats ou de policiers (ils savent a priori de quoi ils parlent et ont toute la documentation nécessaire sous le coude ou les yeux) sans oublier ni ce côté exutoire souvent marqué par une violence exacerbée ou des résolutions infiniment plus radicales dans la fiction que dans les tribunaux, ni la part de fantasme que peut créer, chez le lecteur, le CV de son auteur – se disant, dans un frisson, » et si c’était vrai ? » ? Nicolas Feuz précise évidemment que sa déontologie de procureur ne lui permettrait pas d’aller aussi loin, tout en soufflant sur les braises dudit fantasme : » En Suisse, en tant que procureur, je dois être réélu tous les six ans par le Grand Conseil formé de 115 députés de tous bords. Je fais donc attention à ce que j’écris, je ne veux pas me mettre plus de la moitié d’entre eux à dos ! Mais le jour où je démissionne, je pourrai me lâcher : je connais pas mal de trucs. » N’empêche : il ne suffit pas d’être inspecteur, juge ou avocat pour devenir un bon auteur de thriller ou de polar ; pour la plupart, l’envie de la plume a précédé celle de la robe, et les racines de leur double casquette remontent à bien plus loin, comme l’a analysé pour nous Alain Berenboom, un parfait contre-exemple.

Être écrivain ne doit pas être un métier, mais bien une perversion, un vice.

La justice comme fondement

Alain Berenboom ? A la fois un écrivain (figure des lettres belges, prix Rossel et auteur, entre autres, d’une série de romans mettant en scène le commissaire Van Loo) et un avocat (conseil du roi Albert II et grand spécialiste du droit d’auteur en Belgique). Il est aussi un des rares à ne jamais mêler les deux – la fiche professionnelle de son cabinet d’avocats signale à peine son métier d’écrivain, alors que ses quatrièmes de couverture ne pointent qu’à peine son métier d’avocat. » Je n’ai jamais eu envie de mêler les deux, dans mes livres, le droit n’a aucune importance, il n’y aucun personnage venu sous ma plume qui soit des gens de robe. Je suis totalement schizophrène « , nous a confirmé l’auteur, alors qu’il bouclait, et une procédure, et son dernier roman, Le Rêve de Harry (lire l’encadré). » Certains fictionnalisent des dossiers qu’ils ont connus, mais la fiction vaut mieux que ça et la réalité mérite d’être contée comme telle. Par contre, l’ensemble se complète bien : je suis satisfait de ne pas faire que du droit et j’ai toujours considéré qu’être écrivain ne doit pas être un métier, mais bien une perversion, un vice. »

En poussant la réflexion, Alain Berenboom y voit aussi, le concernant, des liens plus implicites : » Mon père était à la fois un militant laïque et un admirateur fou de l’Ancien Testament, il m’en lisait des passages chaque dimanche. J’y ai pris goût et ça m’a fasciné, or le fil rouge de l’Ancien Testament, c’est la justice. On peut sans doute relire ce que j’ai écrit à la lumière de cette notion, la valeur justice, importante pour moi. Ce n’est donc pas un hasard, non plus, que j’ai fait le droit. Ce thème est aussi sous-jacent, forcément, à une série policière : la justice comme valeur de civilisation est un fondement à mes deux métiers. »

Reste à savoir si ces doubles métiers ne se marchent jamais sur les pieds. Rarement, mais pas jamais, à entendre nos deux magistrats-écrivains : » Au début des années 2000, je plaidais à Paris devant le tribunal des référés « , se souvient Alain Berenboom. » Le procureur de la République a alors émis un avis négatif à ma requête, le tribunal ne l’a heureusement pas suivi, et on a gagné. Mais les plaidoiries terminées, l’audience achevée, le procureur me fait signe et sort de sa serviette La Position du missionnaire roux. Il m’a demandé de le signer en me disant : « J’ai adoré votre livre ». J’ai répondu : « Je n’ai pas adoré votre réquisitoire ». » Nicolas Feuz, lui, a déjà croisé une » cliente » dans ses files de dédicaces : » C’était une vieille héroïnomane, elle m’a tendu le bouquin en me disant : « Vous vous souvenez de moi ? Vous m’avez mis dedans il y a dix ans ! » Mais j’essaie toujours de faire attention : si elle retombe dans le trafic, je demanderai sans doute à un collègue de s’en charger. »

Cinq sorties récentes

L’Ombre du renard, par Nicolas Feuz (Slatkine & Cie).

L’exemple parfait de l’auteur de thriller qui se repose sur ses acquis de procureur : après Le Miroir des âmes, revoilà le procureur Feuz, sa greffière et son flic, pour une enquête qui passe par le tribunal de Neuchâtel, la mafia de Bastia et le trésor de Rommel !

Le Rêve de Harry, par Alain Berenboom (Genèse Editions).

Un quatorzième roman toujours brillant, plus autobiographique et mélancolique cette fois, que policier : cet oncle Harry, businessman de haut vol qui a vendu des films en Chine, exploité des salles de cinéma à Bruxelles et vendu des meubles à Montevideo, était aussi le sien.

Sans destination finale, par Michel Claise (Genèse Editions).

L’éminent juge d’instruction bruxellois consacre son neuvième roman au parcours fictionnel mais très réaliste d’une SDF de 29 ans accusée de meurtre. Un univers très éloigné de sa spécialité (la lutte contre la corruption et le blanchiment) mais qui s’inspire » des coulisses de la criminalité qu’il connaît bien « .

La Catabase, par Jack Jakoli (Phénix Noir).

Une jambe cassée a donné l’opportunité à cet enquêteur de la PJ des environs de Mons d’écrire son premier thriller, » basé sur des enquêtes bien réelles « . Il entame son récit par la mutilation sauvage d’une jeune fille enchaînée à une table par un homme au masque de porc. Vous avez dit exutoire ?

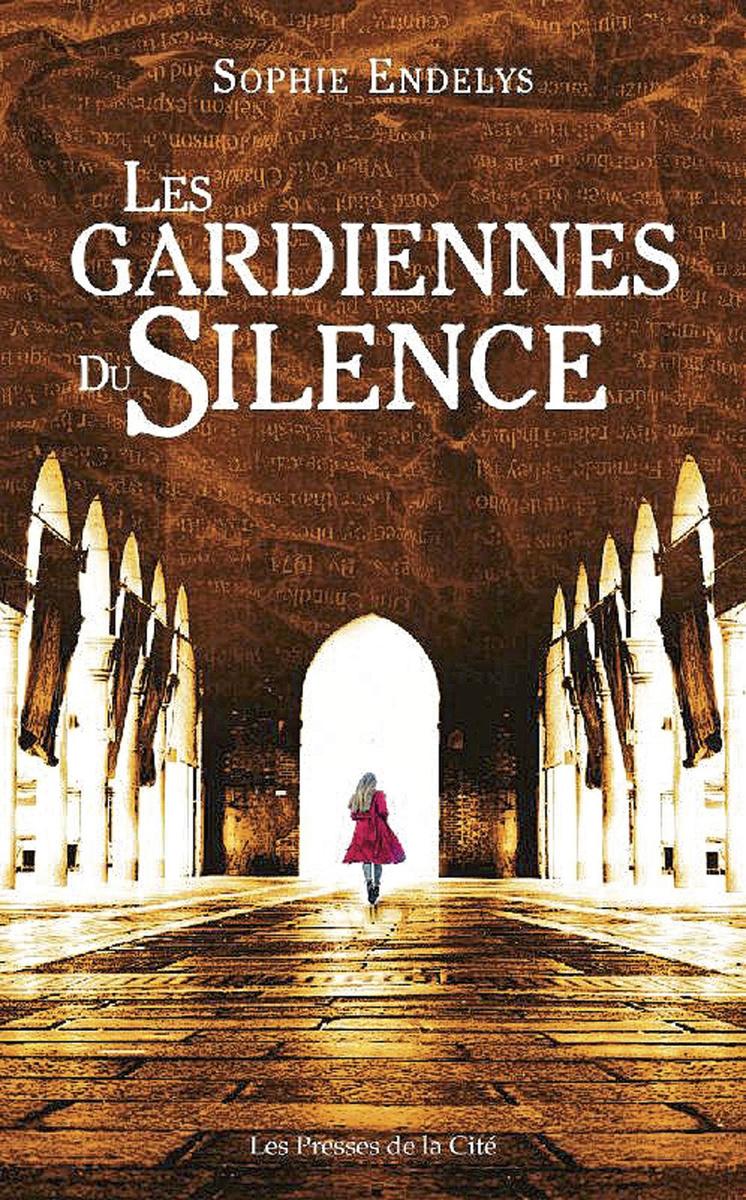

Les Gardiennes du silence, par Sophie Endelys (Presses de la Cité).

Quatrième roman entre thriller psychologique et historique pour cette magistrate normande, qui envoie son héroïne bibliographe sur une minuscule île anglo-normande connue pour être un paradis fiscal, et qui fait presque face à ses bureaux.