Entre 1900 et 1917, l’oeuvre de Léon Spilliaert coule sombre et grave. Une exposition du Musée d’Orsay, à Paris, consacre la crépusculaire beauté de cette période effroyablement sublime.

Il est fort probable que la grande majorité des visiteurs ne prêtera qu’un oeil distrait à deux oeuvres de taille moyenne (l’une affiche des dimensions de 64,6 cm x 48,8 cm, la seconde se découvre dans un format 49,7 cm x 63,3 cm) au sein du remarquable accrochage que le célèbre musée parisien consacre au génial artiste belge (1). Accrochés côte à côte sur un pan de mur gris clair de la quatrième section de Spilliaert. Lumière et solitude, ces deux lavis à l’encre de Chine, du nom de cette technique qui consiste à diluer les couleurs pour obtenir différentes intensités chromatiques, méritent une contemplation approfondie. Cela même si Le Hangar du dirigeable (1910) et Le Dirigeable dans le hangar (1910) n’ont a priori rien de spectaculaire. On est d’ailleurs en droit de se demander ce que ces compositions étranges – elles dérogent aux thématiques habituelles (la plage, la ville, l’arbre, l’autoportrait…) – viennent faire là.

Cet univers torturé, angoissé, solitaire répond à l’inquiétude contemporaine.

La première donne à voir un bâtiment étroit dont l’architecture intrigue. A la faveur d’un savant cadrage dont cet autodidacte a le secret, les contours quasi abstraits de la deuxième dessinent la silhouette pansue d’une machine à voler du début du siècle précédent. Difficile de comprendre pourquoi les prouesses technologiques de l’époque s’invitent chez un talent davantage réputé pour ses paysages désertés et ses personnages mélancoliques. Le fait mérite d’être investigué en ce qu’il livre la clé de voûte de la première partie de l’oeuvre de Léon Spilliaert (1881 – 1946) – une période qui s’étend entre 1900 et 1917.

En réalité, si le peintre s’emploie à dessiner un dirigeable, c’est parce que… quelqu’un le lui a demandé. La commande émane d’un contemporain, Robert Goldschmidt, un scientifique et aéronaute belge connu pour avoir significativement amélioré la TSF. Dans un récent petit ouvrage passionnant (2), l’écrivain Stéphane Lambert ravive le souvenir de l’anecdote à la faveur d’un monologue imaginaire placé dans la bouche du savant belge: « J’avais fait bâtir un grand hangar dans le sud de Bruxelles pour entreposer le dirigeable. Je cherchais un artiste pour immortaliser sa conception et son envol. Je ne voulais pas d’un photographe qui, comment dire, se serait contenté de rendre ce qu’il avait sous les yeux. Je connaissais le travail de Spilliaert, je n’aurais pas pu rêver mieux pour exprimer le rêve que j’avais mis dans ce projet. De la réalité, il parvenait à capter ce qu’elle avait de plus immatériel, de plus mystérieusement magnétique. »

Cette confession librement inspirée par des faits on ne peut plus réels permet de toucher du doigt la spécificité expressive de Léon Spilliaert: ce visionnaire ne représente pas seulement ce qu’il observe, il parvient à rendre sublime l’émotion et surtout l’effroi ressentis en regardant le monde. Chez lui, l’enchantement de la forme n’édulcore pas le réel. Il possède aussi cette facilité à mettre « le spleen sur son 31 » comme le formule Eva Bester dans son dernier ouvrage (lire aussi page 84). Cette restitution est d’une difficulté extrême car, à l’instar de ce qu’écrivait Maurice Maeterlinck, « on ne voit pas dans l’âme comme on voit dans cette chambre ». Le tout pour un tour de force pictural alambiqué qui traverse la petite nonantaine d’oeuvres (sur un corpus qui en compte environ 4 500) que le Musée d’Orsay a choisi d’éclairer sous une lumière tamisée dont on veut croire qu’elle est tout autant un parti pris de conservation (il s’agit invariablement d’oeuvres sur papier de grande fragilité) qu’un hommage à cette tonalité spectrale identifiée comme la marque de fabrique de l’Ostendais.

Emoi et moi

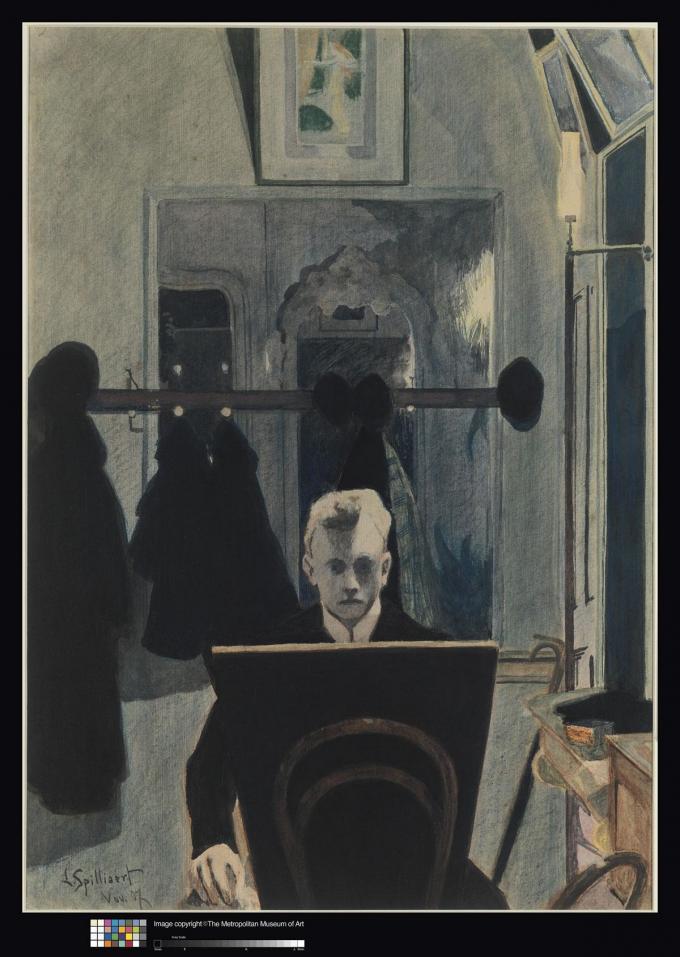

C’est sans doute à travers ses autoportraits, auxquels une salle est consacrée, que Spilliaert fait la démonstration la plus évidente de ses aptitudes d’alchimiste de la représentation. C’est un poncif pour les jeunes artistes de se prendre pour modèle tant leur propre visage est une matière première qui tombe naturellement sous les yeux. Il reste que sous le pinceau de l’intéressé, ce n’est pas un simple jeune homme qui fait face au regardeur mais un être en proie à un vertige existentiel sous les pieds duquel le sol tangue. Ce kaléidoscope est décliné à l’envi: Autoportrait au chevalet (1908), Autoportrait à la planche à dessin (1907), Autoportrait sur fond bleu (1907)… A chaque fois la figure varie, mangée qu’elle est par l’ombre. Tant et si bien que l’on croit repérer un moi morcelé, un processus de dissolution sur fond de roulis ontologique.

Au départ, la face n’est qu’émaciée, sertie de mâchoires osseuses et surmontée d’un halo capillaire: un personnage livide absent à lui-même. Puis, les choses se gâtent avec cet Autoportrait, 3 novembre (1908), cachet de la poste faisant foi, où quelques jours après la Fête des morts, un petit couteau en avant-plan pourrait bien suggérer la tentation de mettre fin à la nausée qu’inspire la vie. Toutefois, c’est avec Autoportrait au miroir (1908) que la néantisation culmine. Ici, les orbites de l’artiste sont carrément des trous caverneux. Plus fantomatique que jamais, l’encre sur le papier le fait ressembler à une momie qui viendrait hanter les vivants.

Ce traitement sans complaisance, Spilliaert ne le réserve pas qu’à lui-même. Partout où porte son regard, il s’emploie à déchirer le réel pour laisser entrevoir son double intériorisé. Ainsi des objets triviaux comme Les Flacons (1909) se découvrent vertigineux. Les reflets qui en émanent dévoilent une réalité instable, étirée. Idem pour La Coupe bleue (1907) écrasée de solitude ou pour les nombreuses horloges qui émaillent son oeuvre. Ces « lents pendules », selon le mot de Maeterlinck, encore lui, semblent sonner en permanence les douze coups de l’ennui. Le temps ne passe, au propre comme au figuré. Il faut également compter avec les décors dans lesquels ces objets prennent place. Une banale chambre telle qu’elle apparaît dans La Chambre à coucher (1908) ou La Chambre à coucher avec coup de lumière. Intérieur (1908) se transforme en sas vers la mort et le moindre drap blanc prend des allures de linceul. Sans oublier La Verrière (1909), serre chaude au sein de laquelle la vie fermente dans le jus moite de la routine familiale.

L’amour? Peu présent chez ce grand lecteur, entre autres de Nietzsche et de Lautréamont, on peut dire que ce n’est pas sous son pinceau qu’il sauvera le monde. Face au bien nommé Amour (1901), un lavis figurant un homme lamentablement pendu au cou d’une femme, on pense à Céline qui fait de la passion un « infini mis à la portée des caniches ». Et les femmes? Elles ne témoignent d’aucune sensualité, comme dans Le Coup de vent (1904) où une rafale soulève la jupe d’une silhouette au visage bistre. On se trouve ici à mille lieues de Marilyn Monroe et de Sept ans de réflexion. Dans un décor blafard, une lumière de fin de monde laisse deviner la bouche déformée d’une malheureuse créature aux prises avec la méchanceté des éléments. Impossible de ne pas penser au Cri d’Edvard Munch, emblème expressionniste de l’incapacité à affronter l’existence. Il y a pire. La Buveuse d’absinthe (1907) dont le regard évidé et les lèvres glacées emmènent outre-tombe.

On retrouve semblable désolation au fil des paysages urbains, surtout Digue la nuit. Reflets de lumière (1908), montrant des halos lumineux dégoulinant sur le trottoir, ou la terrorisante vue en contre-plongée de Clair de lune et lumières (1909), architecture tentaculaire surmontée d’une lune maladive. Même l’enfance n’échappe pas à ce hachoir. Spilliaert choisit de la représenter par le biais de deux Fillettes devant la vague (1908). Bleues et mordues par le froid, ces jumelles déshéritées sont indubitablement le fruit d’une époque dont la tranquillité est mise à mal par l’avènement de la psychanalyse. Ce monde désormais incertain qui, presque au même moment, voit sous la plume d’un certain Franz Kafka un jeune voyageur de commerce se métamorphoser en monstrueux insecte.

(1) Spilliaert. Lumière et solitude: au Musée d’Orsay, à Paris, jusqu’au 10 janvier 2021.

(2) Etre moi toujours plus fort, par Stéphane Lambert, Arléa, 2020, p. 65.

Trois questions à Anne Adriaens-Pannier et Leïla Jarbouai, commissaires de l’exposition

Pourquoi Spilliaert maintenant?

Anne Adriaens-Pannier: En Belgique, de plus en plus d’artistes – je pense à Luc Tuymans, David Claerbout, Bert De Beul ou encore Michaël Borremans – rendent compte de l’influence que Léon Spilliaert a eu sur leur travail. Ils ont regardé son oeuvre quand ils étaient jeunes et pensent qu’il convient désormais de lui rendre hommage.

Leïla Jarbouai: On peut dire qu’indirectement c’est Luc Tuymans qui a soufflé l’idée au Musée d’Orsay. Lorsqu’il a assuré le commissariat de l’exposition Ensor à la Royal Academy de Londres, il a intégré deux oeuvres de Spilliaert en suggérant l’énorme potentiel de son travail. Cela a débouché sur un grand accrochage monographique qui s’est achevé en septembre dernier. Dans la mesure où nous regardons beaucoup ce qui se fait du côté des musées anglo-saxons, notamment par souci de dialogue, nous avons mis sur pied notre propre projet, encouragés par le fait que nous possédons quatre oeuvres graphiques dans nos collections. Nous nous sommes davantage tournés vers les débuts de son oeuvre, car le musée s’intéresse particulièrement aux débuts du siècle précédent, et avons mis l’accent sur les liens de Spilliaert avec la littérature.

Cette oeuvre a-t-elle une résonance actuelle?

L. J.: Oui car cet univers torturé, angoissé, solitaire répond à l’inquiétude contemporaine. Cela dit, il est également possible de venir chercher un bol d’air devant les horizons marins qu’il dépeint. Je pense que c’est un imaginaire dont nous avons grand besoin.

Le lavis d’encre de Chine traverse cette exposition…

A. A.-P.: C’est certainement le moyen le plus pur, le plus simple que Spilliaert a employé dès le départ pour partager sa vision du monde. C’est un travail très subtil marqué par une économie de moyens tout en nuance. Il use des transparences et utilise habillement la réserve du papier. Il l’a fait pendant dix ans puis a ajouté de la couleur à son travail par le biais des pastels, de l’aquarelle, des craies et du crayon. Cette couleur surgit quand il change de thématique, par exemple lorsqu’il représente les femmes de pêcheurs. A la fin de son parcours, le fond est aquarellé mais il reprend l’encre de Chine pour retravailler les silhouettes des arbres. Du point de vue technique, on peut dire que la boucle est bouclée.