Une personnalité dévoile ses oeuvres d’art préférées. Celles qui, à ses yeux, n’ont pas de prix. Pourtant, elles en ont un. Elles révèlent aussi des pans inédits de son parcours, de son caractère et de son intimité. Cette semaine : l’humoriste belge Pablo Andres.

C’est un joli quartier que celui qu’habite Pablo Andres. Une cité gravée dans les mémoires pour avoir accueilli la maison familiale de Toto le héros et qui rappelle qu’hier encore, on construisait des habitations sociales au milieu de jardins en bordure des villes. Près d’un siècle plus tard, c’est un enchevêtrement de petits blocs de maisons bâties toutes pareilles, des jolis pâtés d’habitations qui sommeillent et que seul perturbe le ballet des voitures qui peinent à se croiser tant elles ont pris de l’envergure avec les années. Si une partie des logements est toujours affectée aux services sociaux, une autre appartient désormais à des » privés « . Une mixité qu’on devine à l’entretien des chassis côté rue : écaillés pour les uns, en double vitrage pour les autres.

Chez Pablo, nous sommes côté » privé » et, hormis la façade, ne reste de ce passé architectural innovant pour l’époque, que les murs et les ouvertures : un nid tendance, à la décoration moderne et épurée, qui s’étale sur un parquet à grandes lattes de chêne clair. Un canapé design, des tables aux pieds fifties, de sympathiques touches de couleurs éclatées entre les poufs, les coussins et les colifichets mexicains… Beaucoup de plantes vertes aussi et minimum deux bouquets de fleurs par pièce. Pablo, baskets immaculées, assume : il » adore » les fleurs. Moulant le café avant de faire mousser le lait pour son cappuccino, il est fier de son sweet home, content même qu’il nous plaise mais précise qu’il ne faut pas se fier aux apparences. En réalité, c’est un intérieur de faux maniaque. A mieux y regarder, ce n’est jamais, dit-il, qu’un » bordel très bien organisé « . Si l’humoriste paraît de prime abord super à l’aise, il ne faut pas s’y fier non plus. De temps à autre, sa timidité percole, particulièrement quand il démarre une phrase, avant de développer son idée.

L’art dans sa vie ? La question semble plus compliquée qu’elle n’y paraît. Pablo confie que les premiers souvenirs sont vagues, sans doute les sites archéologiques mayas et aztèques au Mexique lors des visites faites à la famille maternelle lorsqu’il était gosse. Il explique aussi que maman est artiste, qu’elle peint et sculpte – plutôt bien si on en juge par les quelques objets posés dans le salon – et que papa est architecte et flamand, passionné, lui, par le dessin. Un héritage que l’on retrouve aussi bien sur les murs – manga et dessin – que dans les caractères des personnages qui ont rendu le rejeton célèbre sur scène.

Diego, Frida, Tich et Chabat

Pour son Renc’art, Pablo Andres a d’abord élu une oeuvre de Diego Rivera, une star de la peinture mexicaine, porte-drapeau de l’affirmation nationaliste d’un pays fermement déterminé, au début du siècle dernier, à reconquérir une identité, voire à se réinventer un passé. Un très grand peintre dont on ne retient souvent en Europe que sa chère et tendre, Frida Kahlo, pointe l’humoriste. Il avait d’ailleurs failli la choisir, elle, avant de se raviser, tant les oeuvres de la pasionaria de la peinture mexicaine restent empreintes de trop de souffrances pour lui. Rivera, en revanche, c’est dans le combat politique et symbolique qu’il inscrivait son art, du » très grand format « , ou sur des murs. Aux immenses fresques historico-sociales, Pablo a préféré le tableau représentant une vendeuse de fleurs en costume traditionnel, typique de la culture indienne, qu’on retrouve encore dans certains petits villages.

Les fleurs, variété d’Arum, ce sont les préférées de sa mère et si l’on conjugue cela à la mexicanité du tableau, on se retrouverait presque avec une madeleine de Proust. » Et puis, Rivera, c’était un artiste populaire, un homme que le peuple soutenait. Il peignait énormément à l’extérieur, sur des murales ( NDLR : des murs), ce qui rendait son travail visible par tous ceux qui ne fréquentaient pas les musées. » Pablo ne s’y compare pas, loin de là, mais on sent que le mot » populaire » le touche autant que l’évocation de sa madeleine de Proust. Lui qui se déclare plus populaire que France Inter considère cependant que distinguer humour » intello » et » populo » ne veut rien dire, que c’est juste un truc créé par les médias. Mais comme ce n’est pas le débat, il replonge sur Rivera pour conclure qu’il admire plus encore » l’artisan » que l’artiste, un type qui ne se prenait pas la tête avec des concepts et qui souhaitait avant tout faire naître des émotions.

Et ça, ça lui plaît à Pablito car » l’art de l’élite pour l’élite « , non merci ! Il n’a d’ailleurs jamais bien compris pourquoi l’humour n’est jamais récompensé ou encensé à sa juste valeur alors que faire rire est sans doute l’une des choses les plus difficiles au monde. Un genre qui demande un travail immense, de forme mais surtout de fond, et qu’on qualifie injustement de » simpliste » alors qu’en réalité, la construction comique est d’une grande complexité. Son panthéon : Les Inconnus, Alain Chabat, François Damiens et des stand-uppers américains. Des artistes qui ont toujours assumé leur côté populaire sans jamais craindre de s’attaquer à d’autres terrains. Une prise de risque qui, aujourd’hui, leur permet d’à peu près tout faire.

Populaire et fier de l’être donc, Pablo Andres peut s’enorgueillir d’aligner les chiffres, 20 millions de vues sur les réseaux sociaux et 7 000 spectateurs à Forest National ; il faut reconnaître que cela reste très rare pour un humoriste, encore plus quand il est belge. Passé récemment à la RTBF, il lançait en parallèle de son propre spectacle Le Golden Tich Comedy, un club itinérant mais qui, à l’inverse des autres, ne cherche pas à faire éclore de jeunes talents mais propose de passer une soirée uniquement avec des grands noms du stand-up, belges ou français. Généreux ? Pas vraiment, plutôt égoïste en fait, se défend l’humoriste. Car, exerçant un métier de solitaire, en capsule ou en stand-up, il avait envie de se produire avec les copains de temps en temps. » Des mecs qui assurent grave » et qu’il admire beaucoup, souligne-t-il sincèrement. » Le soleil brille pour tout le monde alors pourquoi les jalouser ou me priver d’apprendre de leur talent ? »

Meyers, Verhaegen, Culo et le pouvoir

Pablo Andres a ensuite opté pour un portrait de l’artiste belge et grapheur Denis Meyers. Parce qu’il aime beaucoup ce qu’il fait et parce que c’est un ami. Leur rencontre remonte à une autre époque. Aucun d’eux n’était connu et ils donnaient des cours à la Maison des cultures de Molenbeek. C’est qu’avant de devenir humoriste, Pablo a eu plusieurs vies : étudiant à l’Ihecs » pour rassurer » son père, comédien de doublage de dessins animés pendant neuf ans » pour payer les factures » et entre tout ça, rappeur avec un album à la clé. C’était avant l’inspecteur Verhaegen, son personnage fétiche, et la galerie de portraits qui ont forgé son succès.

Le portrait, symboliquement, c’est » son matériel » de prédilection. Une manière de dire quelque chose mais à travers les autres, faire rire mais sans parler de lui. Même si tant le flic bruxellois un peu simplet que Jerem Floquet, le petzouille insupportable, ou Ramon Culo, le supermacho, lui empruntent quelque chose. A l’inverse, ils lui permettent de vaincre sa pudeur et de se sentir invincible, du moins sur scène. Sauf que, petit à petit, les choses changent : dans son prochain spectacle, l’humoriste utilise sa propre personne comme fil conducteur, l’occasion de délaisser la forme et de se plonger dans » le fond « . Du genre débat de société mais sans jamais tripoter de la politique, domaine que Pablo estime franchement peu intéressant. Selon lui, les hommes politiques sont avides de pouvoir et pétrifiés à l’idée de se faire » éjecter » ; du coup, ils cherchent constamment à séduire sans aborder les problèmes de front. » Quand je les regarde, je vois des acteurs, avec des trucs et des ficelles de comédien, un peu comme celles dont je me sers sur scène. Sauf qu’eux ne sont pas censés nous divertir mais trouver des solutions. » S’il ne sait d’ailleurs pas très bien ce que pense son public du politique, Pablo remarque à quel point les gens ont de plus en plus besoin de rire. » Ça veut tout dire… »

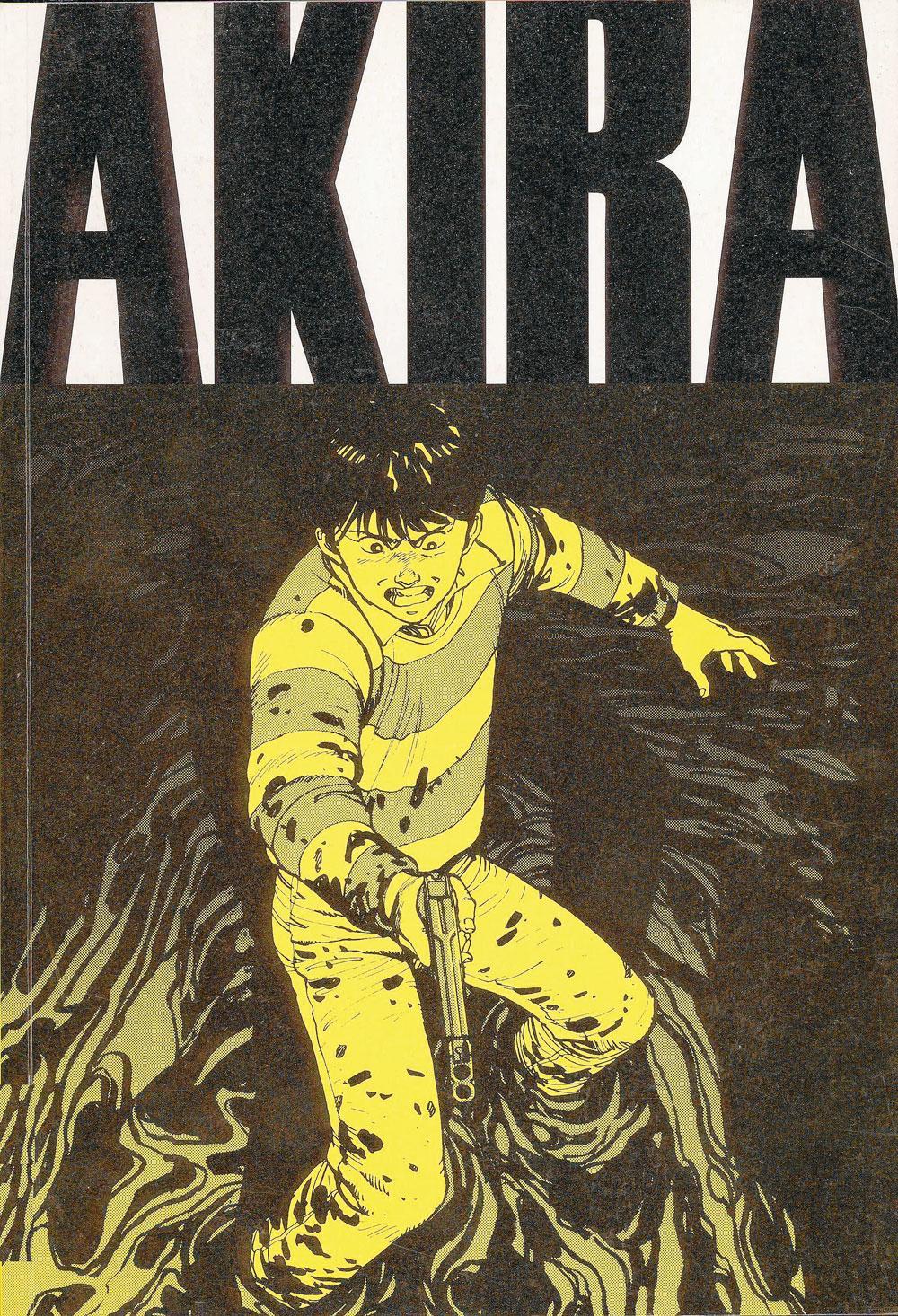

Akira, Dorothée, le taoïsme et le cinéma

Pour conclure, nous plongeons dans l’univers manga, sa grande passion. De la même manière qu’on trouve des tas de clins d’oeil à sa culture mexicaine dans son salon, sa bibliothèque est peuplée de BD manga japonaises et de figurines emblématiques de cet art populaire. Akira de Katsuhiro Otomo, Sunny de Taiyou Matsumoto et plein d’autres titres dont on n’a pas réussi à retenir le nom… Comme pour beaucoup de gosses de sa génération, la découverte s’est faite grâce au Club Dorothée, la première émission télé qui a diffusé les dessins animés japonais, comme Les Chevaliers du Zodiaque ou Ken le survivant, qui trouvaient leur origine dans des livres.

Au-delà de son attirance pour le Japon, l’humoriste révèle qu’il a toujours été fasciné par cet équilibre propre à l’Orient, cette manière de réussir à vivre entre extrême modernité et tradition pure et ancestrale. Il s’est passionné aussi pour sa philosophie, a lu avec attention Le Livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoché, avant de poursuivre dans la philosophie taoïste et d’approfondir le symbole du yin et du yang. Il y a trouvé un bel équilibre de vie, une sorte de réconciliation entre ses propres extrêmes, parvenant à en jouer pour, surtout, se renforcer.

Parce qu’il le reconnaît et l’assume sans pudeur cette fois, Pablo Andres compte bien professionnellement » tout niquer » car il a une ambition de » ouf « . Il visualise déjà, assis dans son salon, toutes ces choses qu’il se promet de réussir et qui passeront par le cinéma.

Diego Rivera (1886 – 1957)

Fuyant l’académisme comme la situation politique de son pays, Rivera s’installe à Paris où il s’acoquine avec les avant-gardistes de son temps (Juan Gris, Picasso, Modigliani ou Apollinaire). D’eux et des nouveaux courants, il n’en gardera rien. De retour au Mexique » libre « , en effet, il se passionne pour les traditions préhispaniques, entendez indiennes avant l’arrivée des Espagnols, et les utilise pour créer un nouveau genre en soi qui marquera la renaissance de l’art populaire mexicain. Membre du Parti communiste, fervent supporter de Trotski qu’il accueille d’ailleurs lors de son exil des années plus tard, il opte naturellement pour de grandes fresques murales ou d’immenses formats destinés à exalter tout autant les sentiments patriotiques que la grandeur historico-sociale de son pays. Marié deux fois à Frida Kahlo, il ne cesse de la tromper, en ce compris avec sa soeur. Il aurait également laissé quelques enfants dans la nature, avant de contracter un cancer du pénis et de s’éteindre trois ans après la mort de sa célèbre épouse.

Sur le marché de l’art : très cher. En 2018, Les Rivaux étaient emportés à plus de sept millions de dollars tandis que la Vendeuse de fleurs trouvait déjà acquéreur à plus de deux millions en 1991. Selon les experts, en vingt ans, ses oeuvres ont enregistré une hausse de plus de 178 %.

Denis Meyers (1979)

Tournaisien, petit-fils de Lucien De Roeck qui a créé l’emblème et l’affiche de l’Expo universelle de 1958, c’est aujourd’hui un artiste incontournable de l’art urbain en Belgique. Ultracélèbre pour avoir investi les 20 000 m2 des anciens bâtiments Solvay, à Bruxelles, qu’il a recouverts de peintures murales et pour lesquelles 1 500 aérosols et 24 mois de travail ont été nécessaires, il est aussi reconnu pour ses stickers-portraits qu’il appelle ses » perso » et ses oeuvres issues des techniques proches de la typographie. Une discipline dont il fut diplômé en 2004 de la Cambre.

Sur le marché de l’art : des oeuvres sont disponibles à moins de 3 000 euros.

Les mangas

En japonais, signifie » dessin au trait libre « . Dans la réalité, la technique a donné son nom à la bande dessinée, généralement déclinée en feuilleton, sans genre particulier, mais parfaitement calibrée sur le public auquel elle s’adresse. De tous les styles, de toutes les sortes donc, toujours caractérisé par un mélange subtil entre la banalité du quotidien du Japonais moyen et l’exaltation de ses aspirations héroïques ou triviales que la très stricte société nippone étouffe en lui. C’est à Hokusai (1760 – 1849), la star japonaise de l’estampe, que l’on doit l’émergence du genre, qui a bouleversé l’univers du 9e art. » Manga » est le nom qu’il avait donné à ses recueils de dessins tracés sur le vif. C’est début des années 1990 que l’Occident découvre ces petites BD, pas chères et faciles à emporter, via la traduction et la commercialisation d’Akira, de Katsuhiro Otomo, le premier chef-d’oeuvre du genre. Depuis, plus personne ne conteste son statut de » littérature dessinée « .