Juxtaposés à la galerie Didier Devillez, à Bruxelles, les tableaux de Georges Meurant et Jean-Luc Moerman nous réapprennent à regarder la couleur. Ils redonnent également tout son lustre à l’acte de peindre.

Ce ne sont pas moins de dix-neuf années qui séparent Georges Meurant (Etterbeek, 1948) de Jean-Luc Moerman (Bruxelles, 1967). Dans les milieux de la création, cette quasi double décennie, qui fait une génération, fourbit habituellement les armes de détestations homériques. Vingt ans suffisent à susciter des haines dévastatrices au bout desquelles il s’agit pour les uns de » mater les fils « , ces impudents iconoclastes, et pour les autres de » tuer les pères « , ces obstinés accrochés au rocher de certitudes antédiluviennes. Rien de tout cela pour ce duo qui s’est rencontré à la fin des années 1980. Il faut dire que, d’emblée, ces deux-là ont pris soin de refuser la comédie du maître et du disciple. » Ce n’est pas quelqu’un à qui l’on apprend quelque chose « , prévient Meurant en souvenir de l’époque où Moerman fréquentait ses ateliers. Preuve d’un lien placé sous le signe de l’égalité, c’est le plus jeune qui a formulé le premier l’idée d’un projet commun d’exposition.

Pas d’illusion quant à la durée des oeuvres qui s’appuient sur l’architecture. Mes tableaux, en revanche, sont faits pour durer plusieurs siècles. » Georges Meurant

A les voir dans l’antre saint-gillois du cadet, on aurait vite fait de pointer ce qui les sépare. Avec, pour arrière-fond, un vaste mur blanc pris d’assaut par un nombre incalculable de tableaux, témoignage bien réel d’une frénésie de peindre déroulée du sol au plafond, la silhouette frêle de Meurant diverge du physique ancré de Moerman. Au septuagénaire à longue barbe et épaules voûtées, une allure de stylite, d’anachorète réfugié en peinture. Au quinquagénaire, une silhouette puissante plantée dans une salopette bleue et des baskets blanches. Qui ne sait pas regarder aurait vite fait d’opposer également leurs travaux respectifs.

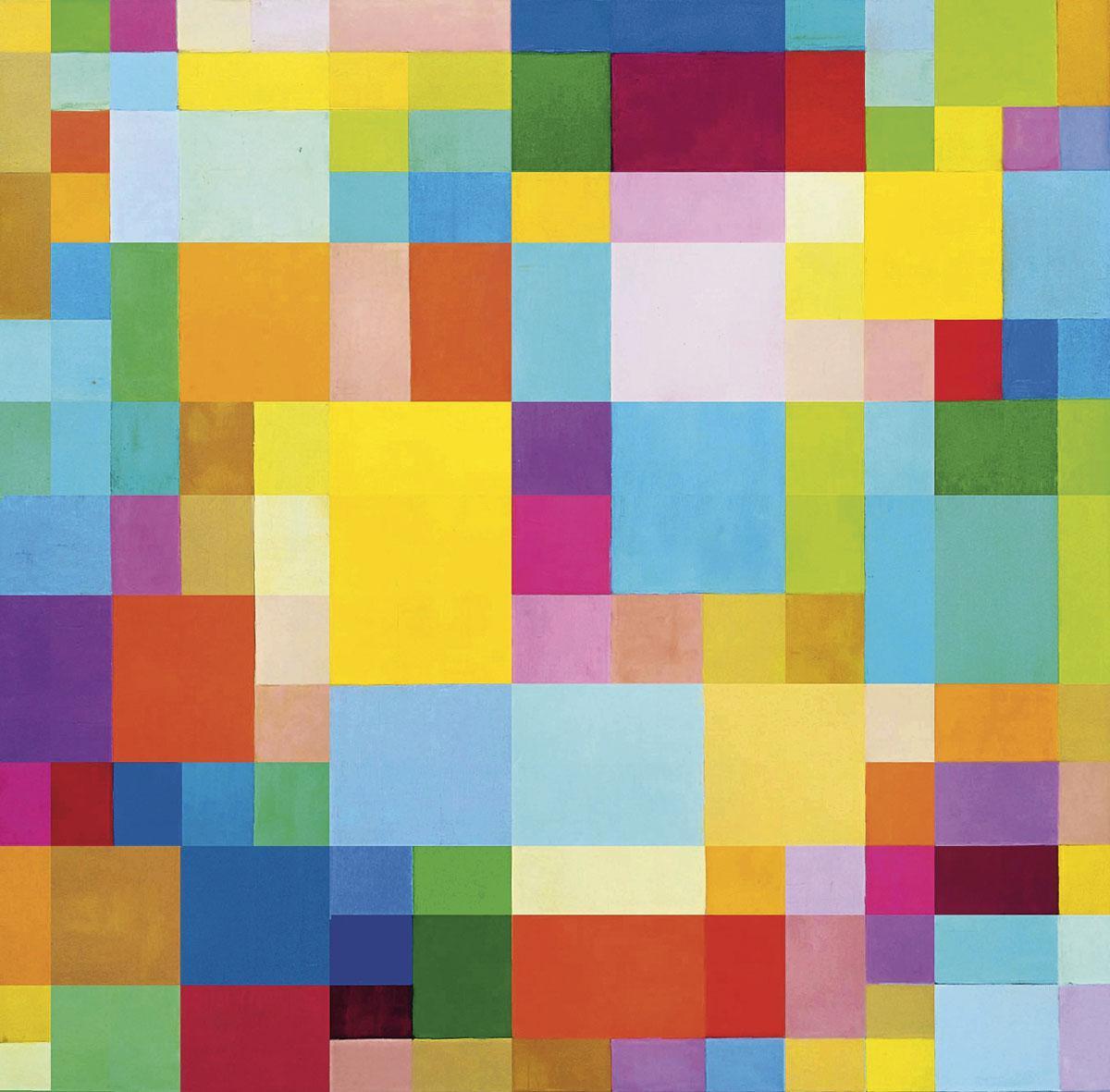

Géométrie moderniste pour le premier ? On aurait tort de faire planer des figures tutélaires comme Josef Albers ou Ellsworth Kelly sur l’oeuvre de Meurant. Ces références, le peintre les balaie d’un geste de la main en ce qu’elles le laissent froid : les rendus sont mièvres, ils échouent à s’extraire de la planéité, un péché majeur pour l’intéressé. C’est que Georges Meurant a une dent contre le modernisme et ses tableaux » construits « , il les considère comme » fermés, systématiques, totalitaires « , là où lui rêve d’oeuvres ouvertes que le regard n’arrive jamais à épuiser en ce qu’il les recompose sans cesse. Contre toute attente, c’est la broderie d’Afrique centrale qu’il situe en amont de son travail, en raison de sa » force de vérité « . » Un modèle ultime « , confie celui qui a écrit un ouvrage majeur sur le sujet. » Ces broderies réalisées par les femmes sont incroyablement opérantes, j’en ai vu entre 14 000 et 15 000 différentes. Il s’agit d’objets offerts aux défunts, qu’elles réalisent lorsqu’elles sont enceintes. La spatialité qui s’en dégage et le jeu sur les valeurs chromatiques sidèrent « , analyse-t-il avec enthousiasme.

Au regard des quadrilatères contigus de Meurant, faut-il parler de tourbillons contemporains de formes organiques pour évoquer le travail de Moerman ? Là aussi, le raccourci échoue à dire la vérité de l’oeuvre. » Il y a un côté primitif à tout ce que je fais, j’ai besoin d’avoir un contact physique avec l’oeuvre. Ce que je crée possède un fond transgénérationnel, je m’efforce de peindre l’organique, ce qu’il y a avant l’image « , commente Jean-Luc Moerman.

Enfin, on pourrait aussi, assez vainement, évoquer le caractère opposé des lieux de production respectifs. On sait Moerman attaché à la nature, comme en témoigne la jolie cour végétalisée qui mène à son laboratoire formel ou, autrefois, le point d’eau sur lequel s’ouvrait son atelier de Dworp. Il chérit le dehors et ses lumières mouvantes. A des années-lumière de là, en bon cénobite, Meurant, lui, ne travaille que de nuit, appliquant et ponçant la couleur avec une lame en acier, sous la lumière jaune d’une pièce aux volets fermés.

Convergences

De la même façon que l’on peut identifier ce qui les fait diverger, on peut tout aussi bien relever ce qui les rassemble. La dimension la plus évidente est peut-être leur propension respective à la monumentalité. En 2013, Jean-Luc Moerman achevait son intervention sur le Sportcomplex Drieburcht, à Tilburg. Sans la moindre esquisse préalable, ce qui en fait une quasi-performance, le plasticien bruxellois était parti à la conquête de murs de 35 mètres de hauteur. Le tout pour un projet colossal dans lequel tout un chacun pouvait et peut toujours marcher sur ses compositions. En matière de démesure, Georges Meurant n’est pas en reste. On rappellera ici l’un de ses faits d’armes les plus marquants : le décor du bâtiment Europa, siège principal du Conseil européen et du Conseil de l’Union européenne. Cet édifice signé par le bureau d’architectes Samyn & Partners aligne, depuis 2017, 7 550 mètres carrés de plafonds en patchworks de feutres teintés et une surface équivalente en tapis de laine dont l’artiste installé à Ixelles a agencé les chromatismes.

Meurant et Moerman considèrent-ils ces expansions à la façon de consécrations ultimes ? Certainement pas. C’est Meurant qui le formule le plus précisément : » Il n’y a pas d’illusion à avoir quant à la durée des oeuvres qui s’appuient sur l’architecture ou celles qui prennent place dans l’environnement urbain. Les bâches que j’ai faites pour le chantier de rénovation de The Mint Brussels ? Deux ans. La trame du bus électrique de 24 mètres de long qui circule dans l’agglo- mération nantaise ? C’est un contrat de vingt ans. Le siège d’AGC Glass Europe à Louvain-la-Neuve, un bâtiment qui présente 400 mètres carrés de fresques polychromes ? J’imagine que dans trente ans, tout cela sera désossé comme l’Atomium. Mes tableaux, en revanche, sont faits pour durer plusieurs siècles. »

La confession en dit long. Elle s’applique également à Moerman qui, lui, a eu besoin de s’extirper du système contraignant des galeries pour retrouver un sens à sa pratique. » Je ne peux pas seulement peindre pour vendre cher, enrichir un galeriste et finir au mieux dans les livres d’art. Il fallait que je revienne à moi-même, ne plus être pressé comme un citron et, surtout, ne plus avoir à lever le doigt pour demander l’autorisation d’aller faire pipi « , confesse cet artiste résolu à écouter sa voix intérieure plutôt que les sirènes du profit. Raison pour laquelle Jean-Luc Moerman a décidé d’aller là où son pinceau l’amènerait.

Faire oeuvre

On a presque envie de qualifier de » nu » l’état dans lequel les deux plasticiens se donnent à voir à la galerie Devillez. Le caractère intimiste des formats – du 120 cm x 120 cm au plus grand pour Meurant et des dimensions maximales portées à 90 cm x 90 cm pour Moerman – dit la volonté de conformation à cette fenêtre esthétique particulière que constitue la peinture. Rappelons-le, dans la foulée de Georges Meurant, la peinture est une entreprise folle qui consiste à envahir une surface blanche avec pour objet que celui qui la regarde ne la lâche pas trop vite du regard. En cela, l’exposition Meurant/Moerman tient du manifeste. Il est question de défendre ici haut et fort une pratique à laquelle le tandem adhère de toute son âme. Ce brûlot est le fait de deux résistants se sentant mal à l’aise avec une époque qui expulse, comme ils le soulignent ensemble, » toutes les oeuvres qui ne tiennent pas un discours « .

Il y a un côté primitif à tout ce que je fais, j’ai besoin d’avoir un contact physique avec l’oeuvre. » Jean-Luc Moerman

Or, leurs tableaux se passent d’explications, ils font oeuvre. » L’important n’est pas ce que fait le peintre, c’est ce que fait sa peinture lorsqu’il a cessé de s’en occuper. Ou elle est ce qu’il en a fait, et elle n’est plus qu’un simple produit, ou elle instaure sa propre activité, et c’est alors que l’on peut parler d’une oeuvre « , a-t-on envie de dire comme l’écrivait Jean Guiraud dans un ouvrage consacré à Meurant ( Le Champ figural, 1994). Ce constat s’applique également à Moerman dont l’instinct le mène droit vers la chose picturale. Mais le talent n’est pas le tout de l’affaire, il est aussi question de travail appliqué, celui qui rapproche l’artiste de l’artisan. Meurant, qui en a vu de belles en plus de cinquante ans de carrière, se rappelle ainsi ces expositions où » certains confrères étaient obligés de balayer chaque soir les miettes de peinture tombées de leurs toiles « .

Loin de ces négligences, les deux plasticiens font montre d’un soin infini envers leur production. Derrière chacune des compositions signées par le peintre barbu qui expose depuis qu’il a 17 ans (soit plus de 1 050 tableaux depuis qu’il a abandonné la figuration en 1985) se cache un travail de forcené. Rien n’est laissé au hasard, depuis l’élaboration du châssis en peuplier, qu’il confie à un ébéniste, jusqu’au long processus d’application de la peinture à l’huile, du polissage et du séchage. Sans compter le caractère intransigeant de l’artiste, qui détruit 10 % de ses oeuvres pour cause d’insatisfaction.

Jean-Luc Moerman force, quant à lui, l’admi- ration en raison de ses nouvelles explorations, menées depuis 2016. Il s’agit de » paysages qui n’en sont pas » qui se tiennent loin des vertiges graphiques qu’on lui connaissait habituellement. Ce sillon esthétique inédit, reposant sur une peinture à l’huile, fait le pari de la couleur, ce qui constitue peut-être le registre pictural le plus risqué. » Comme en musique, c’est plus facile d’être à côté que dedans « , rapporte Moerman. Striés de lignes, ces tableaux suggèrent un espace-temps propre et disruptif imposant d’évidentes harmonies chromatiques. On pense à une expérience intérieure parcourue de déflagrations, entre la color-field painting, qui fait un usage méditatif de la couleur, et l’ action painting dont l’énergie se déploie en faisant une place de choix au geste. Le tout affole le regard en déployant une dynamique vertigineuse, une circulation ininterrompue, qui redistribue en permanence la forme et le fond. L’oeil est comme aspiré dans les tableaux, désireux qu’il est d’en épuiser les échos, les rythmes et les silences.

Meurant-Moerman : à la galerie Didier Devillez, à Bruxelles. Jusqu’au 24 octobre et du 21 novembre au 19 décembre prochains.