A l’alpha et à l’oméga de l’oeuvre de Roger Ballen, on trouve la psyché humaine. Ce metteur en scène de la cruauté signe un interpellant théâtre de l’absurde et de l’échec généralisé.

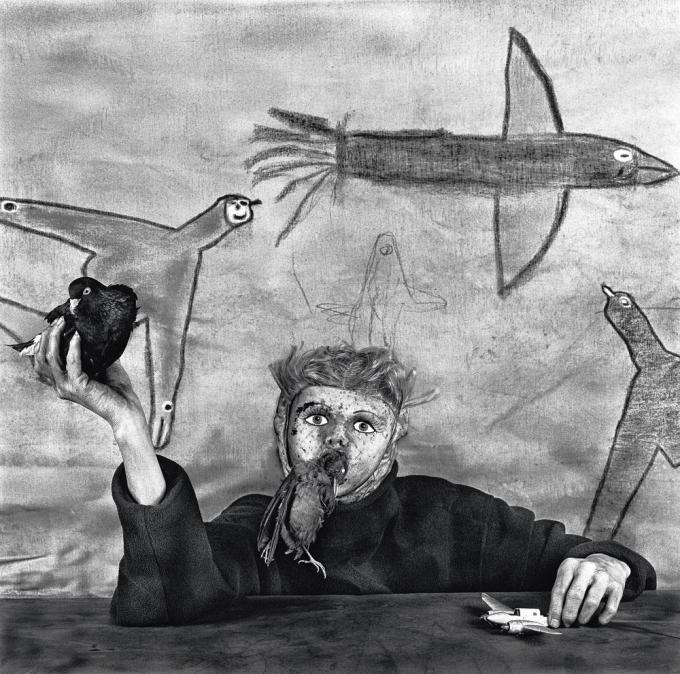

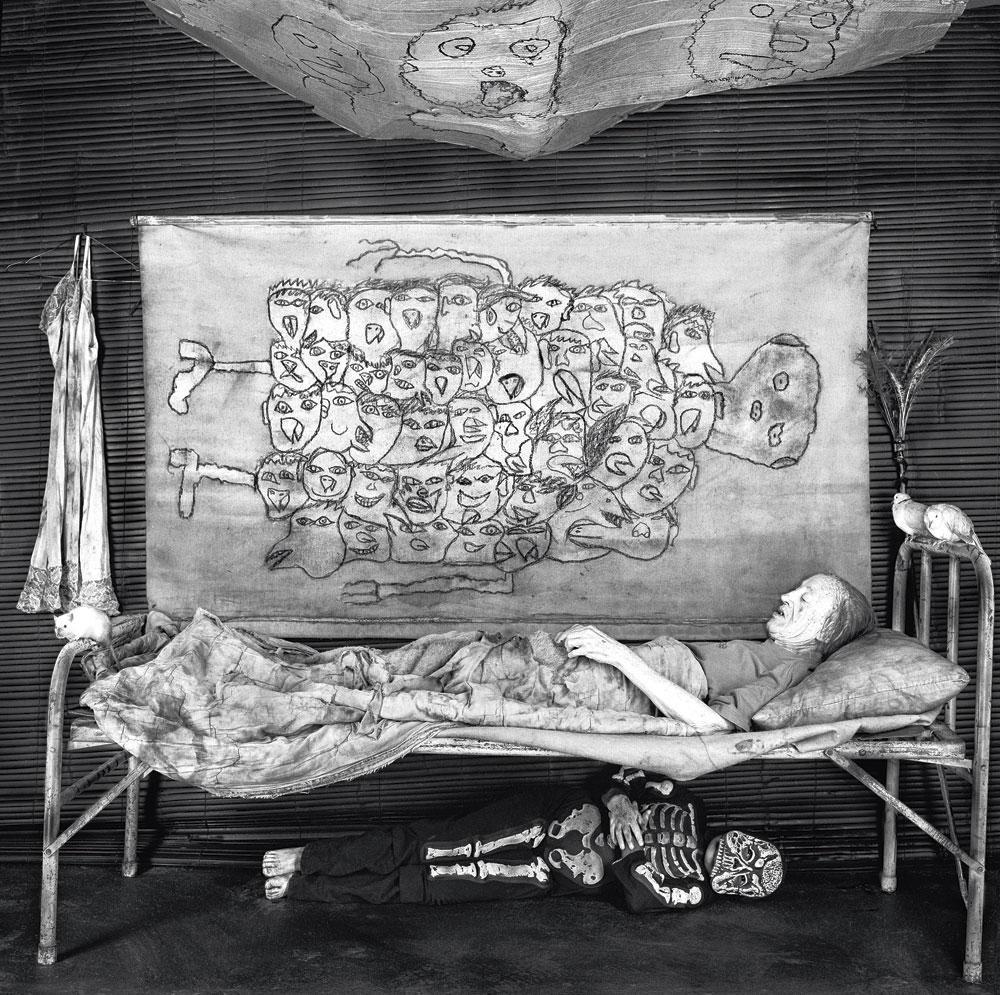

Avant d’être face à Roger Ballen (1950, New York), on avait pensé l’aborder avec un petit compliment de notre cru : » I fink u freeky and I like you a lot » ( » Je pense que vous êtes étrange mais je vous apprécie beaucoup « ). Amorce rigolarde en forme de référence double à la fois au clip du groupe sud-africain Die Antwoord, dont l’artiste photographe avait cosigné les images en 2012, et à l’esthétique cauchemardesque qui a fait sa réputation. A la Centrale for Contemporary Art, à Bruxelles, où il expose (1), on fait moins le malin devant cet homme dont la voix basse et le physique invitent à baisser le ton. En lieu et place, c’est un minable » good afternoon, Mister Ballen » que l’on bredouille en ce 1er novembre où la météo et la ville semblent avoir conspiré pour prêter un air désolé à la rencontre. Aux côtés de l’intéressé qui a l’air revenu de tout, on ressent cette » sobriété du désert » que l’on prêtait à Samuel Beckett. Entre les deux maîtres, les convergences sont nombreuses. A travers leur oeuvre, tous deux décrivent l’enlisement de la condition humaine, son échec : échec de la volonté et de la parole… mais, également, inefficacité du monde. Jusqu’en 1995, l’Américain s’est servi de la photographie comme d’une activité annexe exercée parallèlement à son métier de géologue qui l’a mené en Afrique du Sud. Il dévoile alors des images introspectives. Son objectif est tourné vers cette portion rurale de la population blanche laissée pour compte du développement économique. Ballen donne à voir la misère psychologique, les tréfonds et les tourments de l’âme humaine. Par la suite, il se met à proposer des expérimentations visuelles plus complexes, intégrant le dessin et l’installation, dans lesquelles il met en scène des individus dans des décors taillés à la lame de rasoir. On y croise un bestiaire angoissant, en particulier des rats, ainsi qu’une série d’objets et de matériaux frappés du sceau de l’obsolescence. Ici, le cruel le dispute à l’anxiogène sur fond d’absurdité.

A l’image du titre de l’exposition, votre travail évoque le théâtre. On ne peut s’empêcher de penser à Samuel Beckett…

C’est une référence effective pour moi. Dans un film que j’ai fait à 22 ans, on suivait un personnage à la Godot déambuler d’un endroit à un autre entre Berkeley et San Francisco. L’influence de Beckett sur cette oeuvre est directe, je le lisais. Mais il faut comprendre que le théâtre de l’absurde m’a touché avant même que j’ai une quelconque connaissance de cet écrivain. Des photos prises à la fin des années 1960 en témoignent. Tout cela remonte à mes 16-17 ans, période à laquelle j’étais influencé et fasciné par les personnes évoluant dans les marges de la société, des gens incapables de s’accommoder du monde qui les entourait. J’avais et j’ai toujours beaucoup d’admiration pour les êtres qui se tiennent loin des normes sociales.

La ressemblance n’est pas seulement thématique entre Beckett et vous, elle est aussi formelle…

C’est exact. Il envisage la scène de façon minimaliste et réduite. Mes images le sont également.

S’il est admiré, votre travail suscite également la critique, notamment parce qu’on vous reproche d’utiliser les marginaux, de les mettre en scène à des fins esthétisantes, niant de cette façon leur caractère d’individualité.

Ce genre de reproches en dit davantage sur les questions psychologiques avec lesquelles se débattent les personnes qui les formulent plutôt que sur mon travail. En réalité, que savent-elles de ces gens avec lesquels je travaille ? Rien. Ils pourraient être des amis très proches ou je pourrais leur avoir donné de l’argent. Si je vous montrais mon téléphone, vous pourriez y voir des dizaines de messages quotidiens provenant de ceux dont on m’accuse de me servir. Année après année, je reste en contact avec eux. Ils m’apprécient et la plupart d’entre eux voient en moi un frère ou un père. Les quartiers dans lesquels j’évolue sont des endroits brutaux. Vous risquez la mort si les gens ne vous y acceptent pas. L’Afrique du Sud est un pays dur, j’y travaille depuis trente ans sans avoir jamais été frappé ou menacé. Cela en dit long. J’assimile ces critiques à une sorte de fascisme de gauche.

Quel effet espérez-vous produire sur le spectateur ?

Ce que je veux avant tout, c’est que mon oeuvre hante le subconscient du visiteur, comme un grain de sable dans une huître. Je souhaite qu’elle affecte son équilibre dans un sens positif afin qu’il s’interroge sur les raisons du malaise que cela provoque en lui. Je veux mettre sa pensée consciente en contact avec son inconscient. Tout est mental à mes yeux. Sans prise de conscience, il n’y a aucun espoir d’amélioration de la condition humaine. Notre vie sur Terre est un voyage psychologique que peu osent entreprendre. Cela demande une force intérieure immense. J’espère qu’à une petite échelle, mes photographies peuvent aider à emprunter ce chemin.

Vous êtes diplômé en psychologie mais également en géologie. Cette dernière discipline entretient-elle un quelconque lien avec votre pratique ?

J’éprouve une fascination pour les choses premières, ce qui était là avant nous. J’aime la nature, la terre, les roches. En Afrique du Sud, il existe des mines d’or au fond desquelles on peut remonter l’histoire de l’humanité. Pour moi, percer la croûte terrestre c’est comme pénétrer dans l’esprit humain. C’est un retour à l’essentiel. C’est également lié en moi à une joie d’enfant, celle de la chasse au trésor. Et puis, d’une façon plus concrète, les deux premiers ouvrages photographiques que j’ai publié, Dorps et Platteland, ont été possibles parce que j’étais sur le terrain sud-africain en tant que géologue.

De votre nom, vous avez tiré l’adjectif » ballenesque « , pouvez-vous en expliquer la signification ?

Il décrit une esthétique particulière qui se développe à partir de la photographie. C’est également un mot qui s’applique à la psyché humaine, un monde dans lequel le chaos prévaut, dans lequel tout ce que vous entreprenez n’a aucun sens. Tous les éléments visuels que l’on trouve dans les images » ballenesques » ont une portée métaphorique, ce sont des images construites dans lesquelles rien n’est gratuit.

N’y a-t-il pas une certaine prétention à user de cette façon d’un nom propre ?

Je ne pense pas. Au contraire, il y a une dizaine d’années, je n’aurais jamais eu le courage d’utiliser mon nom pour une exposition ou sur une couverture de livre. Aujourd’hui, je l’assume car cela correspond à une esthétique qui est vraiment mienne et qui me distingue des autres photographes. Il y a aussi un peu de chance dans ce choix. Si mon nom de famille avait été » Roger « , » Rogeresque » n’aurait jamais fonctionné (rires).

Où puisez-vous dès lors votre inspiration ?

Dans la nature. Les gens dépensent des millions pour une oeuvre mais un arbre est bien plus intéressant que n’importe quelle sculpture, mieux que n’importe quel Michel-Ange… C’est vivant. Les artistes se regardent les uns les autres plutôt que d’en revenir aux fondamentaux, à ce qui préexiste à la création artistique. Je pense qu’il est important de rappeler cela car quelque chose ne tourne pas rond dans l’art contemporain. Une grande partie de votre capacité à dire quelque chose de significatif est définie par votre expérience physique du monde. Aujourd’hui, la plupart des artistes évoluent dans un monde virtuel. Ils sont dans les airs plutôt que sur terre.

Le grand public vous connaît pour votre collaboration avec Die Antwoord, le groupe rap white trash sud-africain. La musique est-elle importante pour vous ?

Non, c’est définitivement la vue qui est mon sens le plus développé. A l’université de Berkeley, j’étais un bon étudiant. Le seul échec que j’ai connu concernait le cours de… musique (rires). Vous savez, la musique n’est pas que ce que l’on entend à la radio. J’aime écouter le vent et les oiseaux. Le silence lui-même peut être de la musique. J’avoue être saturé de la musique omniprésente dans les lieux publics. Quelle est la maladie du cerveau humain pour être en perpétuel besoin d’un fond sonore ? Plus personne ne peut supporter le silence, cela nous est pénible d’être présent à nous-mêmes.

Nous sommes entourés par une installation composée de mannequins de bakélite. A-t-elle été conçue pour la Centrale ?

Oui. Je ne supporte pas de débouler dans un lieu pour seulement y accrocher mes photos en deux jours. Cela n’a aucun intérêt. J’ai besoin de déployer des installations car ce sont des expériences physiques qui ajoutent à chaque fois quelque chose à l’esthétique » ballenesque « . C’est un travail que je mène avec Marguerite Rossouw, qui m’assiste. Ce que vous avez sous les yeux lui doit beaucoup.

A voir tout cela on devine une fascination pour les marchés aux puces.

C’est en effet une obsession. La photographie, à l’inverse de la peinture qui peut les convoquer de manière mentale, a besoin de faire figurer physiquement des objets dans l’objectif. Ces objets je peux m’en faire une idée préalable mais c’est sous leur forme concrète qu’ils constitueront une oeuvre. On en revient à cette notion de chasse au trésor qui m’a marqué dès l’enfance. Je cherche donc de façon compulsive des pièces dont la texture confèrera la patine nécessaire à l’effet que je veux produire. Aujourd’hui, quand je voyage, ce qui m’intéresse le plus, ce sont les marchés aux puces. J’ai vu assez d’églises, de musées… et je me fous des restaurants.

Où en êtes-vous dans votre projet de Roger Ballen Centre for Photographic Arts à Johannesbourg ?

Le bâtiment est en train d’être construit, il fera 1 400 mètres carrés… ce n’est donc plus un rêve mais une réalité. Si tout se passe bien, il sera inauguré l’année prochaine. J’espère que ce projet aidera à faire comprendre la photographie, l’art africain, ainsi que le lien entre l’univers qui est le mien et celui d’autres individus. Il me semble que les initiatives de ce type sont cruciales car le peu d’intérêt que les différents Etats portent à la création nous rappelle combien l’art est une portion minuscule de l’économie des hommes.

(1) Roger Ballen, The Theatre of the Ballenesque : à la Centrale for Contemporary Art, à Bruxelles, jusqu’au 14 mars 2020. www.centrale.brussels