A Bozar, une exposition restitue le bruit et la fureur de plus de 250 dessins engagés de Philippe Vandenberg. Un artiste parti trop tôt, dont l’oeuvre clamait la douleur de vivre.

Le xviie siècle a eu un très beau mot, désormais inusité, pour désigner la nature morte, genre pictural ayant fait son apparition quelque cent ans plus tôt, du moins sous la forme dont nous la comprenons aujourd’hui. L’expression en question est: « nature coite ». Si tout tableau a pour vocation d’être muet, on comprend néanmoins instinctivement de quoi il retourne. Il est question de la représentation d’un monde neutralisé, expurgé de ses mouvements et de sa charge dramatique. Le peintre qui se livre à cet exercice offre au regardeur une contemplation à la vertu balsamique. « Il est doux, quand la mer est haute et que les vents soulèvent les vagues, de contempler du rivage le danger et les efforts d’autrui: non pas qu’on prenne un plaisir si grand à voir souffrir le prochain, mais parce qu’il y a une douceur à voir des maux que soi-même on n’éprouve pas », écrivait déjà Lucrèce au ier siècle avant Jésus-Christ.

La vie n’est pas un drame, mais une tragédie.

L’art pictural a fait fortune sur le dos de cette profession de foi consistant à se tenir à distance du monde et à en offrir le spectacle désolant, rendu inoffensif sous le pinceau, au grand nombre. Heureusement, la peinture ne relève pas toujours de l’anesthésie. Pour preuve, l’itinéraire d’un « kamikaze » – le nom est emprunté à une rétrospective qui lui fut consacrée en 2019 à Hambourg – comme Philippe Vandenberg (1952 – 2009). Tout le parcours de cet artiste est infusé à la souffrance et à l’urgence, celle de « témoigner de la condition humaine », comme l’explique Hélène Vandenberghe, l’un des trois enfants derrière la fondation éponyme qui soutient cette oeuvre incandescente.

Avant qu’il ne mette fin à ses jours, Philippe Vandenberg n’a eu de cesse de multiplier supports, expériences et formats afin de donner de la voix, de pouvoir hurler ce que c’est que d’être vivant. Pour ce faire, le plasticien aimait quitter sa zone de confort, être « embarqué » dans l’existence. Raison pour laquelle, en 2006, il décide de quitter Gand pour s’installer à Molenbeek. Pourquoi Molenbeek? Sa fille témoigne: « Il avait fait le tour de Gand, il voulait voir le monde et a eu l’intuition que Molenbeek était un microcosme, que ce qui se passait dans cette commune se déroulait à grande échelle dans le monde. Il a senti cette tension qui naissait et qui n’a fait que croître par la suite. Il y a clairement un aspect visionnaire à ce travail. »

Cette atmosphère électrique, l’intéressé la consigne à la faveur de dessins nés de ses longues dérives sur le territoire molenbeekois. « Il ne sortait jamais sans ses carnets, il qualifiait ses dessins de « notes mobiles », c’était sa manière de de tout fixer », précise Hélène Vandenberghe. Parlant avec les habitants et ouvrant grand les yeux, Philippe Vandenberg prend le pouls d’une société déchirée. Il se fait fort d’être un « témoin à charge » d’une réalité en feu sans oublier de fustiger au passage tous ceux qui pensent, les « dictateurs », qu’il existe une solution toute faite à ce type de problématique.

Déflagration formelle

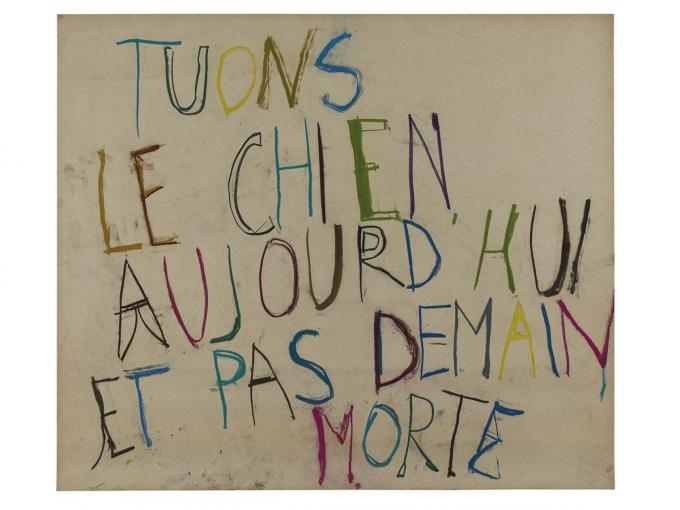

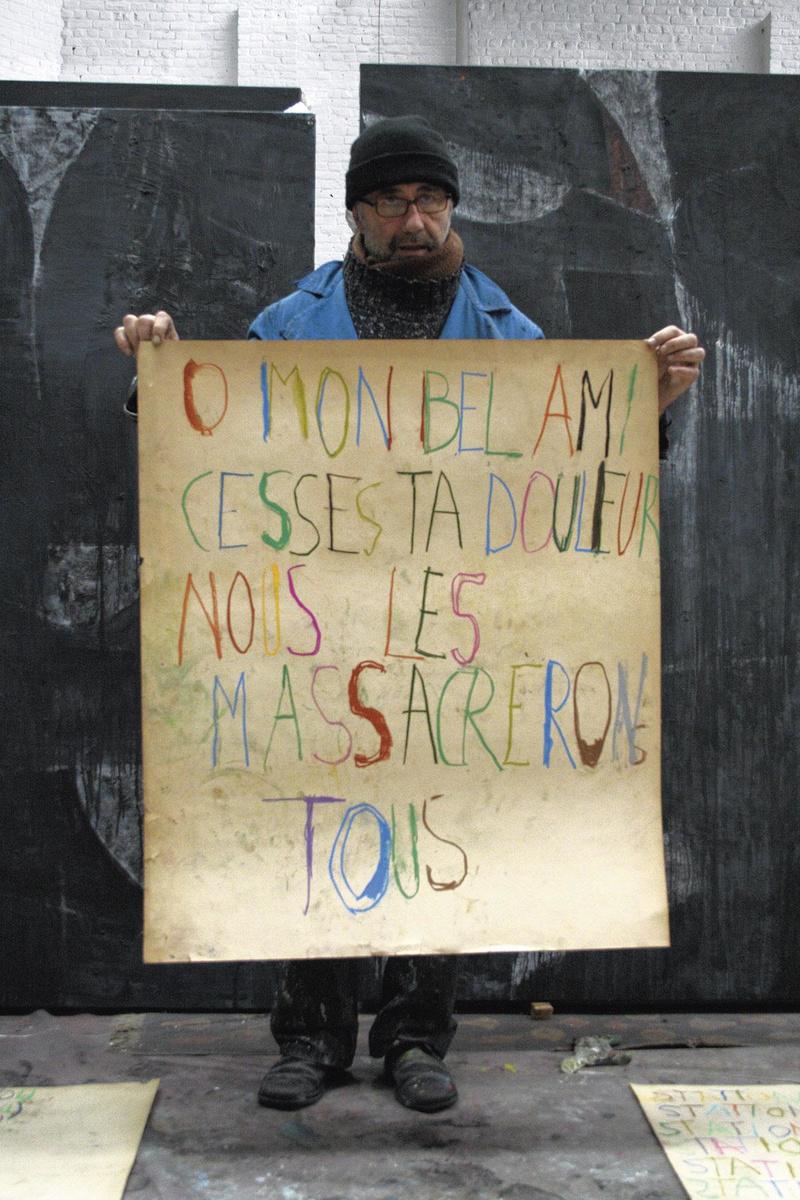

L’accrochage dans le labyrinthique Palais des beaux-arts de Bruxelles donne le vertige. Dès les premiers pas, on s’arrête devant un grand mur orné de soixante dessins menaçants. Sur fond de papier jauni, ceux-ci blessent le regard. L’écriture anguleuse, compulsive et serrée dit l’état d’urgence à travers une énumération de slogans assourdissants. « Kill them all and dance », proclame l’un. « Tuons le chien aujourd’hui », donne à entendre un autre, en écho à la fatwa lancée à l’encontre de l’écrivain Salman Rushdie lors de manifestations en Iran à l’encontre des Versets sataniques. On s’imagine d’ici la bande-son, celle d’une foule en colère ayant abandonné tout esprit critique au profit d’un grégarisme dicté par le fondamentalisme le plus obtus. Géante, la composition est savamment orchestrée chromatiquement. Le jaune, le bleu, le rouge répandent une intimidation diffuse tout au long du couloir.

Le visiteur comprend rapidement le caractère offensif de la proposition: une prolifération de provocations visuelles qui sautent au visage. Elle est d’autant plus révélatrice qu’elle émane d’un artiste extrêmement doué qui maîtrisait parfaitement le dessin académique mais qui a compris que la belle forme ne dirait rien d’un monde, ni à un monde, comme celui qu’il avait sous les yeux. Une seule possibilité s’offrait à lui, celle de s’affranchir d’une manière totalement libératoire de la convention picturale. « C’est une période où il a éprouvé un sentiment de liberté artistique sans précédent ; il recouvre des morceaux de cartons récupérés de peintures et de couleurs attrayantes… et fabrique des objets fascinants avec des déchets de papier qu’il ramasse dans la rue. Ces « objets trouvés » portent en eux ce que la ville a de beau et de hideux, ils l’incarnent littéralement », raconte Johannes Muselaers qui travaille en tant que chercheur pour la Vandenberg Foundation.

Cette déflagration formelle, qui va entraîner la représentation du côté de la satire et du grotesque, évoque d’autres artistes remarquables. On pense à Ensor qui n’a pas épargné Ostende ou encore à Stéphane Mandelbaum, autre météorite de l’art au trait urgent et transgressif. De transgression, il en est souvent question au fil de Molenbeek (1) qui s’attarde à de nombreuses reprises sur la figure d’ Hitler. Le personnage au bras dressé et à la croix gammée sur le bras invite à considérer comme le signe d’une humanité en perdition, coincée entre l’hystérie des masses et le culte de l’homme providentiel. Ce tableau désespérant est décliné à travers de nombreuses compositions surchargées exécutées aux crayons de couleur. Plus loin, d’autres dessins, encadrés cette fois, sont disposés en arc de cercle. Plusieurs d’entre eux portent la nature performative du corps de l’artiste, ne serait-ce qu’à travers la trace de la semelle de ses chaussures. Celle-ci témoigne d’une inscription qui s’est faite à même le sol de l’atelier dans la fièvre d’une lutte sans merci entre l’art et la vie.

On s’arrête également sur certains carnets mis à plat dans des vitrines. On y pointe les anecdotes qui émaillent la vie du peintre, bagarre ou cambriolage sans importance, et se retrouvent par la suite plongées dans son oeuvre. Une alchimie tout sauf anodine pour cet écorché vif qui y trouvait sa raison de vivre. « Tout bien considéré, il n’y a qu’un seul vrai problème: faire chaque jour en sorte de traverser la vie quotidienne. Il est vrai, d’autre part, qu’il y a un fil rouge qui traverse mon oeuvre. Un fil rouge d’une teneur mélancolique. Mère, pourquoi vivons-nous? Telle est la question clé. […] La vie n’est pas un drame, mais une tragédie », confiait Philippe Vandenberg au critique d’art Hans Theys peu de temps avant de mettre fin à ses jours.

(1) Molenbeek, Philippe Vandenberg: à Bozar, à Bruxelles, jusqu’au 3 janvier prochain.