Nourrie au dessin et au collage, l’oeuvre de William Kentridge mime les errances et les échecs de la condition humaine. A Villeneuve-d’Ascq, dans la banlieue est de Lille, le LaM revient sur quarante années d’un processus de création éclaté.

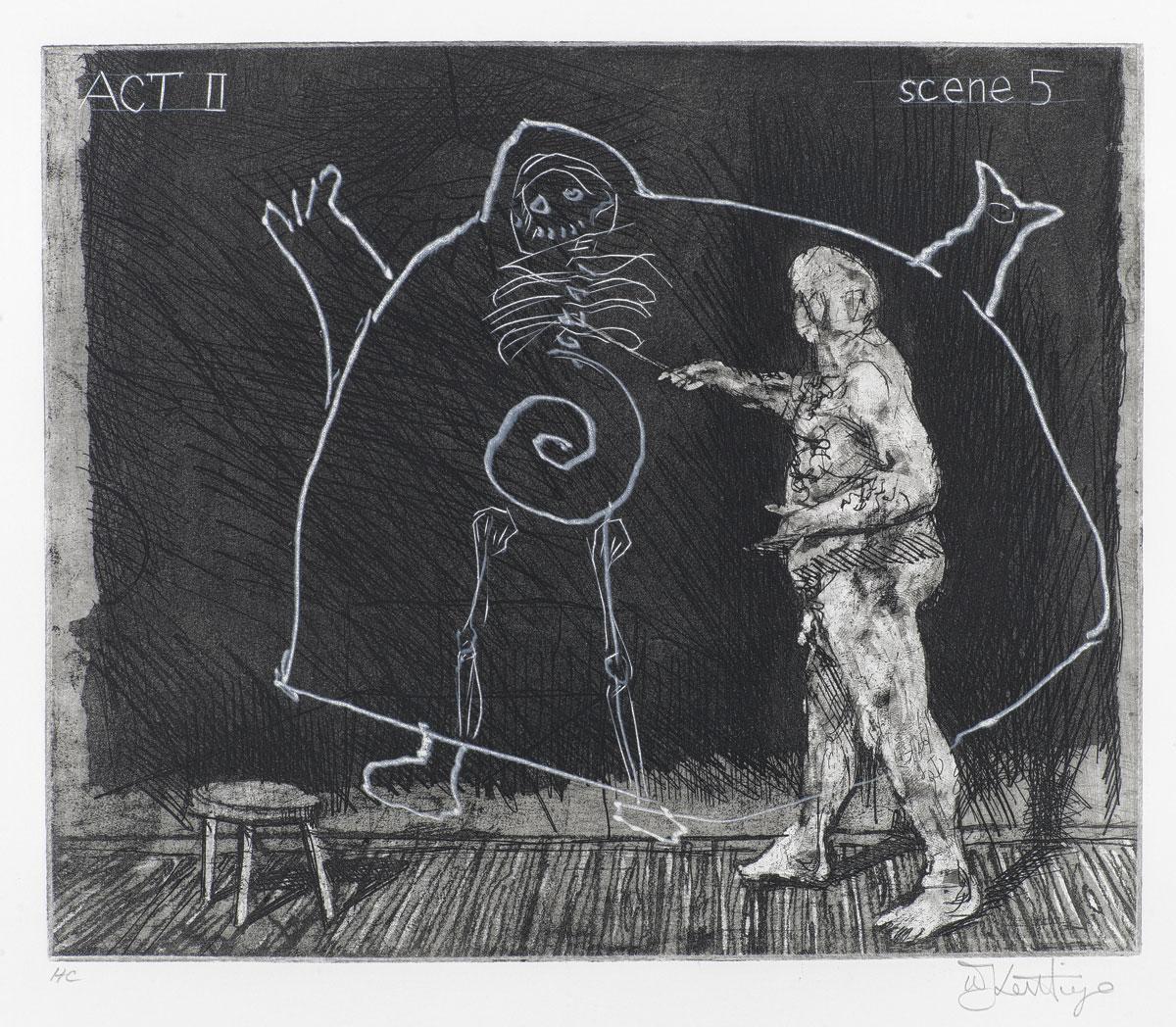

Ce n’est pas trop d’affirmer, comme s’en est chargée la commissaire d’exposition Marie-Laure Bernadac, que William Kentridge (1955, Johannesbourg) est » l’un des artistes contemporains parmi les plus complets de notre époque « , lui qui est tout à la fois graveur, sculpteur, cinéaste, acteur et metteur en scène. La rétrospective du LaM articulée en treize salles, au fil d’une scénographie exemplaire signée par la Belge Sabine Theunissen (lire aussi l’encadré page 92), le prouve avec panache. Au fondement de la pratique du Sud-Africain, on trouve une interrogation essentielle, celle-là même qui devrait hanter toutes les propositions plastiques : comment donner à voir ? Chez Kentridge, ce questionnement s’avère complexe.

Il n’y a pas eu de révélation mais plutôt une longue et douloureuse suite d’échecs.

L’un des exemples les plus révélateurs de sa propension à titiller les limites du » rendre visible » a pour nom The Head & The Load. Soit une performance théâtrale dont la première s’est déroulée le 10 juillet 2018 sur une scène de 55 mètres de longueur dans le fameux Turbine Hall de la Tate Modern (Londres). Le défi ? Rien moins que renouveler le point de vue sur la Première Guerre mondiale. Le tout en s’interdisant de recourir à la facilité de l’histoire individuelle, par exemple celle d’un soldat ou d’un quelconque héros, pour dire la totalité de cet évènement ayant réduit en miettes le monde et les certitudes. Sur ces fondations incertaines, William Kentridge est pourtant parvenu à dessiner une nouvelle mémoire collective faisant son miel d’éléments hétérogènes. Envisagée comme un outil de compréhension du rapport entre la guerre et le colonialisme, la proposition se présentait à la façon d’un collage surréaliste combinant spectacle vivant et projections superposées (des cartes géographiques, des listes de noms, des ombres, des citations, des dessins en noir et blanc…). Le tout articulé selon un agencement particulièrement efficace, à savoir une mise en scène en forme de longue procession évoquant le destin des laissés-pour-compte de l’histoire avec un grand H.

Rien d’anecdotique dans ce cortège déployé. Qu’il s’agisse de celui des migrants ou des manifestants, il se découvre comme une pierre angulaire du travail de l’artiste sud-africain que l’on sait hanté par toutes ces vies minuscules qui portent le poids du monde sur leurs épaules. En l’occurrence, le sort de près de deux millions de portefaix africains utilisés à la façon d’une négligeable logistique par les empires coloniaux durant le conflit.

De ce projet titanesque, Kaboom ! (2018) témoigne avec force. Présentée dans la salle 5, cette installation cinématographique révèle les dessous du processus créatif marqué par les trajectoires multiples empruntées par les représentations. Si, à l’origine, il ne s’agit que d’une simple maquette préparatoire pour The Head & The Load, le recyclage de cet élément de travail en oeuvre à proprement parler permet à l’oeil de cerner plus distinctement les rouages du théâtre d’ombres de Kentridge. Celui-ci se voit accentué par la bichromie qui le traverse. Comme l’écrit très justement Marie-Laure Bernadac, » (donner à) voir le monde en noir et blanc lui permet de simplifier le réel, tout en exagérant son expression « . Tout au long du parcours, cette trame visuelle contrastée et spectaculaire sert de guide au visiteur qui transite d’une sidération à une autre.

Synthèse artistique

On pourrait penser qu’une oeuvre aussi impérialiste – à l’instar d’un Picasso, Kentridge s’approprie toutes les formes d’expression – se vit de manière triomphante. Il n’en rien. Pour qui en douterait, un mur affiche une très parlante citation du maître : » Il n’y a pas eu de révélation mais plutôt une longue et douloureuse suite d’échecs. J’ai échoué à devenir peintre, j’ai échoué à devenir acteur. J’ai été réduit à dessiner. » Un deuil ? Oui mais alors du genre éclatant. Ce que l’expo Un poème qui n’est pas le nôtre démontre salle après salle, c’est le caractère paradoxal de cet échec sur lequel William Kentridge va bâtir son oeuvre. Sa maîtrise du trait lui a permis de se reconstruire. Grâce à celui-ci, il renoue avec l’ensemble des formes d’expression, du dessin à la vidéo, en passant par la mise en scène théâtrale, ce dernier champ étant celui où éclate le plus manifestement la synthèse des arts qu’il a opérée. Mieux encore, il est aussi question de performance, domaine qui lui offre de se réconcilier avec le comédien qu’il a voulu être.

Avec beaucoup d’à-propos, le parcours du LaM alterne ces régimes créatifs, sautant des premiers dessins à une installation-spectacle – à la fois sculpturale, cinématographique et rythmée par des percussions – comme The Refusal of Time (2012), géniale oeuvre immersive au centre de laquelle se trouve une sorte d’automate en bois dont la respiration mécanique mesure le temps qui s’écoule.

C’est sur dix-huit imposantes gouaches sur papier kraft que s’ouvre l’exposition. Daté de 1989, le corpus révèle un peintre de décor. Il signe là les contours d’une pièce de théâtre du nom de Sophiatown narrant l’histoire véritable d’un quartier de Johannesburg, une sorte d’Harlem sud-africain, rasé en une nuit au nom de l’apartheid. Ces percutantes affiches dominées par le brun soulignent l’engagement politique viscéral, quoique non frontal, de Kentridge – son père fut entre autres l’avocat de Stephen Biko (1946-1977), militant noir, figure de la lutte antiapartheid, mort en détention – ainsi que son goût pour le théâtre expérimental.

Autre temps fort, la salle 2 s’arrête sur les premiers films qui datent de 1985. A l’époque, Kentridge expérimente un cinéma de fortune, qu’il nommera lui-même » animation du pauvre « . Le procédé consiste à réaliser un dessin, à en retravailler certaines parties et à filmer plan par plan les modifications apportées. Une incroyable économie de moyens se révèle ici : une feuille, un fusain, un chiffon et une caméra. Pourtant, l’effet poétique qui en résulte est maximal, le court-métrage conserve en lui ce dont l’oeuvre achevée ne porte plus que le vague souvenir.

On notera que le tracé de l’exposition ne se contente pas de dérouler les tours de force plastiques, certaines sections invitent à la contextualisation. C’est le cas de celle qui évoque le territoire de l’atelier, espace vécu comme » matrice de la création » par l’intéressé. Parmi les autoportraits et les lithographies, on s’amuse des curiosités révélant l’ingéniosité du personnage. Ainsi de ces lunettes stéréoscopiques qui composent une représentation en trois dimensions à partir de deux images posées l’une à côté de l’autre. Plus loin, une pièce plongée dans l’obscurité se comprend comme un hommage à Georges Méliès par le biais d’une installation de neuf projections imprégnées d’une esthétique du bricolage.

O Sentimental Machine (2015), dans la salle 6, emmène, elle aussi, du côté du théâtre. L’installation reproduit le décor d’un hôtel d’Istanbul où Léon Trotski a séjourné en 1929. Plusieurs éléments, murs ou portes vitrées, servent de toile de fond à la projection de séquences d’archives et de fictions – Kentridge joue lui-même le rôle d’un Trotski burlesque. Il ne faut pas manquer non plus Ubu Tells the Truth (1997), un film d’animation assorti d’une trentaine de dessins préparatoires à envisager comme une critique de la commission Vérité et réconciliation ayant pour but d’encourager la confession des exactions, récompensées par l’amnistie, sous la période de l’apartheid.

Enfin, et ce n’est pas le volet le moins intéressant, un petit cabinet situé à l’étage tire au clair les influences de l’artiste. L’exercice fait sens quand on sait que, pour lui, l’histoire de l’art est tout sauf linéaire et achevée. Il estime, par exemple, que la démarche formelle de Matisse reprend du service et du sens chez un Jackson Pollock. En ce sens, Kentridge revitalise tant l’expressionisme allemand (Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz) que le constructivisme russe (Tatline, Lissitzky, Malevitch) ou le dadaïsme (Tzara, Schwitters, Ball).

William Kentridge. Un poème qui n’est pas le nôtre : au LaM, à Villeneuve-d’Ascq, jusqu’au 5 juillet prochain.

C’est du belge

Architecte de formation et scénographe de l’exposition, la Bruxelloise Sabine Theunissen fait partie de la garde rapprochée de William Kentridge. Elle collabore avec lui depuis dix-huit ans.

Comment s’est fait la rencontre avec William Kentridge ?

Je travaillais dans le bureau d’études de La Monnaie en tant qu’assistante décor. En 2002, William Kentridge est venu à Bruxelles à la demande de Bernard Foccroulle qui voulait lui confier La Flûte enchantée. Je ne connaissais pas son univers. Nous avons été présentés, je craignais de ne pas être à la hauteur de ses attentes. J’ai imaginé une maquette dans une boîte d’allumettes, ce qui l’a séduit. Il a également apprécié le fait que c’était ma première collaboration avec un artiste plasticien. Depuis ce moment, il y a une synergie instinctive entre nous. Son univers étant le dessin, une réalité bidimensionnelle, je suis celle qui lui ouvre les portes de l’espace, la troisième dimension.

La scénographie du LaM est d’une grande lisibilité, comment l’avez-vous conçue ?

Etant une exécrable visiteuse d’exposition, je me suis prise comme échantillon. J’ai fait en sorte que cet espace labyrinthique se transforme en un parcours instinctif. J’ai voulu que ce soient les pieds plutôt que la tête qui initient la découverte. Cela n’a pas été facile car il a fallu tenir compte du fait que plusieurs des oeuvres produisent du son et de la lumière, et cela ne doit pas déborder sur d’autres sections. Plus généralement, j’ai modulé les espaces selon une logique théâtrale avec une introduction, des actes et même un moment de décantation. Il était important d’alterner les séquences de réception d’informations et de pause.

Quid des matériaux utilisés ?

Je les ai voulus accessibles. Ils viennent tous de la construction. J’aime qu’ils suggèrent un côté brut, non achevé. Cela rejoint l’oeuvre de William qui ne connaît pas la fin, c’est un work in progress constant.