Le 27 mai 2021, le président français Emmanuel Macron effectuait un voyage à Kigali pour sceller, avec son homologue rwandais Paul Kagame, le rétablissement des relations entre les deux pays. En effet, celles-ci s’étaient fortement détériorées à cause du rôle joué par la France dans le génocide perpétré contre les Tutsi. Nous en commémorons le vingt-huitième anniversaire cette année.

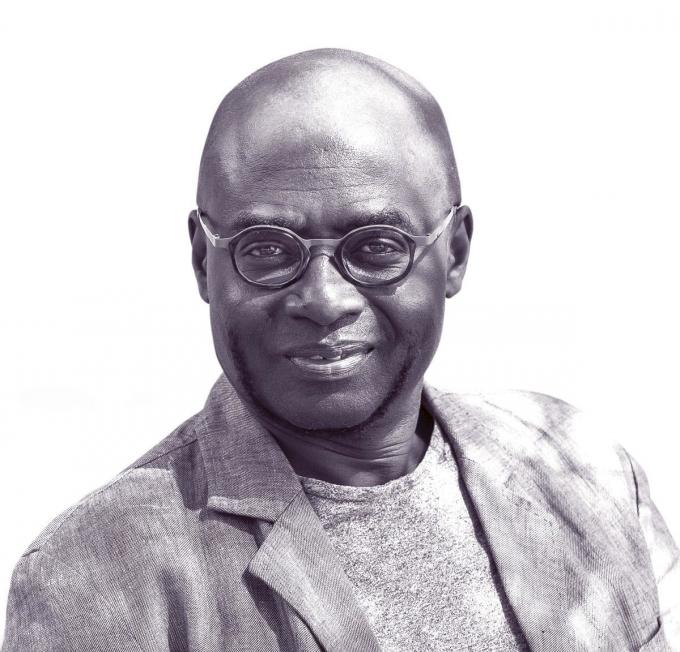

Dans la foulée de cette visite, un nouvel ambassadeur de France prenait son poste au pays des Mille collines. Des acteurs culturels rwandais, dont j’ai la chance de faire partie, et l’équipe de l’Institut français du Rwanda, conscients de l’importance de la culture en tant que lien entre les peuples, ont souhaité organiser des manifestations autour du livre pour le mois de célébration de la francophonie au niveau mondial. Le Rwanda, par l’intermédiaire de Louise Mushikiwabo, assure actuellement le secrétariat général de l’Organisation mondiale de la francophonie.

Ainsi, du 1er au 3 mars derniers, se déroulaient les Rencontres internationales du livre au Rwanda (Rilf). Une trentaine d’auteurs francophones venus de différents horizons étaient invités à dialoguer avec des auteurs rwandais sur le thème « La littérature et la diaspora ». Pour cette première édition, les rencontres se sont déployées dans les nouveaux locaux du Centre culturel francophone et dans des écoles tant primaires que secondaires de Kigali.

L’ enthousiasme des élèves et celui du public venus en nombre ont démontré la réalité du regain d’intérêt pour la langue française. Cela s’est vérifié au niveau de la participation aux échanges avec les auteurs sur différents sujets (la transmission par les femmes dans la littérature, le poids des silences, la force des mots, l’édition en Afrique francophone, le livre jeunesse au Rwanda…). La richesse des débats au cours des nombreuses tables rondes entre auteurs de renom et jeunes écrivains a suscité beaucoup d’enthousiasme parmi le public.

Belle opportunité pour les Rwandais de découvrir la diversité tant de la francophonie (douze nationalités représentées) que des auteurs de leur pays, certains issus de la diaspora.

Dans un pays où la langue nationale, le kinyarwanda, est comprise et parlée par tous, l’usage du français, l’une des langues officielles avec l’anglais, permet à ce petit Etat enclavé au centre de l’Afrique l’ouverture et le partage avec le monde entier, à commencer par ses deux voisins, le Burundi et la République démocratique du Congo.

Le secteur privé travaillant dans la culture et les représentations diplomatiques francophones avaient favorablement répondu à l’invitation de l’ambassade de France pour participer à la relance de la langue française. Le partenariat de la Belgique à travers Wallonie-Bruxelles International (WBI) a été particulièrement souligné par les organisateurs.

Ce qui me semble fondamental est d’accueillir les apports de tous ceux qui partagent une même langue et de s’en nourrir mutuellement. J’ai été heureux de vivre cette expérience autour de la littérature francophone dans sa dimension universelle, enrichie par la singularité de l’univers des auteurs présents. Pendant les trois jours d’échanges, les participants ont montré par leurs interventions qu’une langue est un merveilleux outil de partage et de lutte contre le repli sur soi. Un outil qui rapproche les humains, un ciment entre les peuples.