Documentaires sur la mobilisation estudiantine et ouvrière, oeuvres de fiction revisitant les événements, ou les utilisant comme arrière-plan : aperçu de l’onde de Mai 68 sur les écrans.

Lame de fond dont les effets se font encore ressentir aujourd’hui pour certains, Mai 68 ne pouvait pas laisser le cinéma indifférent. Mieux même, à une époque où l’activisme était sinon l’affaire de tous, du moins une cause plus largement partagée, nombreux sont les réalisateurs à s’être déployés sur le terrain, enregistrant les secousses qui agitaient la société française et filmant l’effervescence de l’instant. Les événements constituèrent une matière documentaire de premier ordre pour les uns, un puissant moteur de fiction pour les autres. Et une manne inépuisable, en tout état de cause, voulant que des oeuvres inspirées par l’esprit de 68 continuent à sortir à l’occasion, comme l’attestent Après mai, d’Olivier Assayas, ou La Belle Saison, de Catherine Corsini.

Symptomatique du climat de l’époque, et de l’engagement des plus politisés d’entre eux, certains cinéastes n’allaient pas attendre la mobilisation du printemps 1968 pour signer des films l’anticipant en quelque sorte. Sorti en 1967, La Chinoise, de Jean-Luc Godard, autour de jeunes gens se piquant d’idéaux révolutionnaires, se pare ainsi de vertus » prophétiques « , ce même Godard comptant encore, aux côtés de Chris Marker, Pierre Lhomme ou Joris Ivens notamment, parmi les membres des groupes Medvedkine, une expérience sociale audiovisuelle menée à Besançon et Sochaux. Un documentaire comme A bientôt, j’espère, tourné par Marker et Mario Marret à l’usine Rhodiaceta de Besançon annonce, à certains égards, l’élan à suivre, tout en témoignant d’un contexte social en profonde mutation. Quant aux cinéastes engagés à l’Atelier de recherche cinématographique, ils tourneront leurs films au coeur même des luttes – des courts métrages le plus souvent ( Ce n’est qu’un début, de Michel Andrieu, Le Droit à la parole, d’Andrieu et Jacques Kébadian, ou encore Le Joli Mois de mai) – constituant l’apogée du cinéma direct, tout en apportant un témoignage inestimable sur les faits.

DU DOCUMENTAIRE À LA COMÉDIE

Le photographe William Klein est également en première ligne. Et parmi l’abondante production documentant les événements, on pointera Grands soirs et petits matins, succession de rushes filmés par ses soins au coeur de l’action. Un montage d’exception qui, s’il est dénué de commentaires – un carton se bornant à situer les différents chapitres – n’en offre pas moins une perspective passionnante sur les événements, débats enflammés, manifestations ou autres assemblées estudiantines, effervescence à laquelle les interventions télévisées successives de Charles de Gaulle et Georges Pompidou, sautes d’images incluses, apportent un contrepoint saisissant. Soit, là encore, un témoignage de premier ordre, galvanisé par l’utopie en marche, mais n’en portant pas moins un regard lucide sur ce qui se joue alors, à quoi le réalisateur ajoute une touche d’ironie, une autre d’amertume aussi.

Les espoirs immenses et les désillusions irriguent également Mourir à trente ans, journal filmé de Romain Goupil sorti en 1982, et retraçant son engagement, à compter du milieu des années 1960, dans l’activisme estudiantin, ainsi que son amitié avec le militant Michel Recanati, camarade de tous les combats, suicidé en 1978. Goupil filme absolument tout, et notamment sa vie inscrite dans ce contexte fiévreux. Mais si le film se décline à la première personne, avec la résonance intime que cela suppose, c’est aussi une tranche d’histoire qui se donne à voir, en un mouvement allant De la révolte à la révolution, comme l’auteur intitulera l’un de ses premiers essais cinématographiques. Cinéma et politique rayonnent de concert dans ce document s’ouvrant dans un esprit voisin des Quatre cents coups, le premier opus de François Truffaut (sorti en 1959), pour suivre ensuite le fil des événements (débordant d’ailleurs largement de mai 1968 pour courir jusqu’à juin 1973) avec, là encore, des impressions contrastées. Goupil et Klein ne sont pas les seuls à revenir sur ceux-ci : Chris Marker y consacre encore Le Fond de l’air est rouge, en 1977, Hervé Le Roux propose, en 1996, Reprise, autour de la reprise du travail aux usines Wonder, en juin 1968 (et comme le prolongement du Wonder, Mai 68 que signaient à l’époque Pierre Bonneau et Jacques Willemont), deux exemples d’une production documentaire abondante. D’autres lui préfèrent le biais de la fiction, réaliste ou hautement fantaisiste. C’est ainsi le lot de Marin Karmitz avec le houleux Coup pour coup (1971). N’en pouvant plus d’être exploitées sans vergogne, et lasses des compromis syndicaux, les ouvrières d’une usine textile décident, suite au licenciement de deux d’entre elles, d’engager une lutte sans merci, au sabotage de l’outil de travail succédant l’occupation de l’entreprise, et jusqu’à la séquestration du patron. Lequel ne peut que constater, amer : » Nous subissons les conséquences de Mai 68 « , dont les braises sont rallumées dans un film coup de poing, portant un regard aiguisé sur la réalité française de l’époque. Jacques Doillon ravive pour sa part le souffle de la contestation sur un tempo plus léger dans L’An 01, tourné en 1973 d’après la BD de Gébé, avec le concours d’Alain Resnais pour une séquence new-yorkaise aussi saisissante que visionnaire, et celui de Jean Rouch pour une autre, située au Niger. Un film animé par l’esprit soixante-huitard et ses idéaux, fable utopiste où l’on croise Gérard Depardieu, Coluche, le professeur Choron, Miou-Miou et beaucoup d’autres encore au détour d’une scène, pour ce qui s’avère une chronique savoureuse d’une ère nouvelle où » On arrête tout et on réfléchit « .

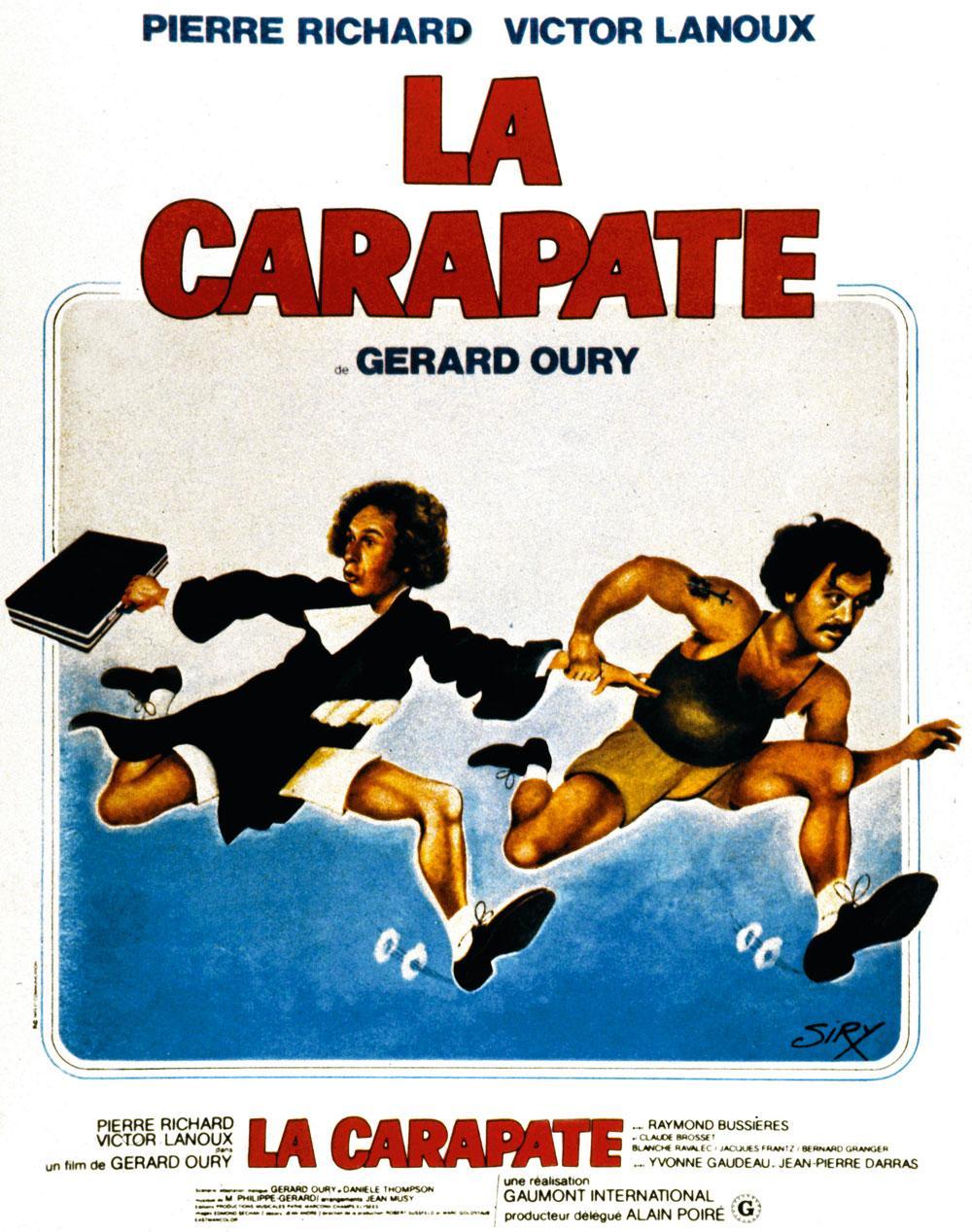

Cinq ans plus tard, Gérard Oury revisite Mai 68 en mode potache, le vent de révolte servant de toile de fond à La Carapate, comédie populaire comme le cinéma français semble désormais incapable de les produire. Profitant de la confusion ambiante et d’une mutinerie à la prison de Lyon, un détenu injustement condamné à mort s’évade, entraînant son avocat – un gauchiste bon teint – dans l’aventure. Le duo Victor Lanoux – Pierre Richard fonctionne allègrement, et les gags se succèdent comme à la parade, généreusement alimentés par les circonstances politiques et sociales du moment. De même, Louis Malle fera, en 1990, de l’agitation du printemps 68 l’arrière-plan de Milou en mai, drame réunissant, dans un domaine du Sud-Ouest, les enfants d’une famille bourgeoise venus enterrer leur vieille mère. Et où, d’abord lointain tapis sonore radiophonique à leurs échanges parfois acariâtres (le film est aussi une photographie contrastée et mordante de la France de l’époque), les événements se jouant à bonne distance semblent bientôt déteindre sur les protagonistes, valant au film, emmené par Michel Piccoli, un élan de liberté particulièrement stimulant…

VISION ROMANTIQUE

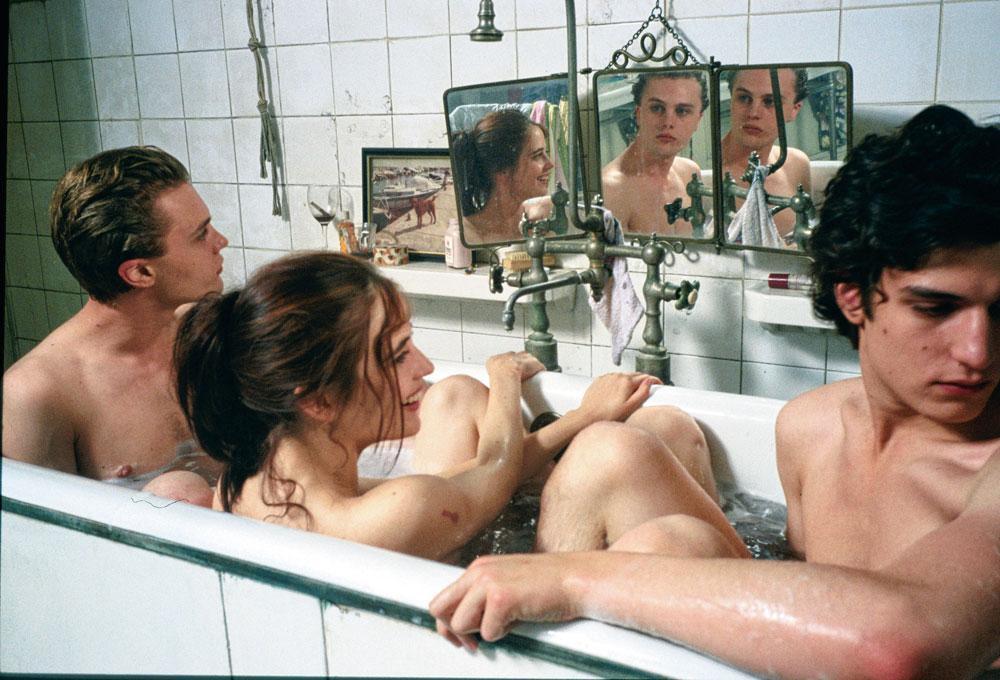

Est-ce du fait de leur relation personnelle, intime pour ainsi dire, avec la révolte populaire qui devait embraser le Quartier Latin ? Bernardo Bertolucci et Philippe Garrel en livreront, au début des années 2000, une vision éminemment romantique, le temps de deux films miroirs, The Dreamers et Les Amants réguliers. Dans le premier, le cinéaste italien, Parisien d’adoption à l’époque des faits, orchestre, dans un appartement laissé à leur disposition, l’étonnant ménage à trois consécutif à la rencontre entre Théo et Isabelle, un frère et une soeur incestueux issus d’un milieu aisé, et Matthew, un jeune Américain de passage. Et le film est plus le récit intimiste et sensuel d’un éveil à la sexualité et à la liberté (en plus d’une éducation cinéphile, écho direct à l’expérience de Bertolucci), qu’une fresque historique, même si les échos des émeutes y trouvent leur place, et l’esprit révolutionnaire s’y invite, imprégnant la pellicule. Philippe Garrel filme pour sa part Les Amants réguliers dans un noir et blanc tour à tour lumineux et crépusculaire (la photographie est signée du grand Willy Lubtchansky, collaborateur régulier de Rivette et Iosseliani, occasionnel de Truffaut et Godard). Soit, à l’heure où les événements décantent et les esprits déchantent, le récit du coup de foudre entre un garçon et une fille de 20 ans, François et Lilie, qui s’étaient croisés sur les barricades. Entre espérances de feu et chants d’amertume, une déclaration d’amour, toute de poésie douce-amère, à un rêve se dissipant, inexorablement, au son du piano de Jean-Claude Vannier.

Hasard ou coïncidence ? Les deux films partagent, outre leur cadre et leur communauté d’esprit, un même acteur principal. La présence de Louis Garrel tient ainsi lieu de fil rouge à ces relectures contemporaines de Mai 68. Du sur-mesure, il est vrai, question de filiation, bien sûr, le comédien n’étant autre que le fils de Philippe, sa ressemblance frappante avec Jean-Pierre Léaud, rehaussée de beauté ténébreuse, achevant de l’inscrire définitivement à cheval sur les deux époques. Michel Hazanavicius ne s’y est d’ailleurs pas trompé, qui lui a confié, il y a quelques mois à peine, le rôle de Jean-Luc Godard période révolutionnaire dans Le Redoutable, un film auquel le printemps 1968 tient lieu de décor privilégié. Manière aussi de refermer la boucle, provisoirement s’entend, tant fut considérable l’impact de ces quelques semaines sur la réalité mais aussi sur l’imaginaire…

Le jour où Cannes s’arrêta…

Dans la riche histoire du festival de Cannes, 1968 reste une année particulière, celle où l’impensable se produisit sous la forme d’un arrêt prématuré de la manifestation. Le 10 mai 1968, alors que le malaise social enfle en France, la 21e édition s’ouvre sur la projection de la copie restaurée d’ Autant en emporte le vent, de Victor Fleming. Comme chaque année, la sélection a fière allure, la compétition accueillant de nombreux films venus d’Europe de l’Est ( Un été capricieux, de Jiri Menzel, Au feu, les pompiers, de Milos Forman, …) mais encore Je t’aime, je t’aime, d’Alain Resnais, Assis à sa droite, de Valerio Zurlini, La Motocyclette, de Jack Cardiff ou The Black Cat, de Kaneto Shindo.

Le faste choque cependant dans le contexte du moment, et il ne faut attendre que quelques jours pour que la Croisette soit rattrapée par le tumulte ambiant. Manifestations étudiantes en solidarité avec le mouvement parisien à compter du 13 mai, meetings en prolongement de l’ » affaire Langlois » – du nom d’Henri Langlois, directeur de la Cinémathèque française, qu’avait tenté de débarquer le ministre de la Culture André Malraux quelques mois plus tôt, avant d’être contraint de se raviser sous la pression du milieu cinématographique : Cannes tangue au rythme de la contestation. Quelques jours plus tard, le 17, les Etats généraux du cinéma français se réunissent à Paris, les professionnels, soucieux de modifier les structures de l’industrie cinématographique, appelant le soir même à l’arrêt du festival. Les événements s’accélèrent alors : le 18, Carlos Saura et sa compagne Géraldine Chaplin se suspendent au rideau de scène pour empêcher la projection de leur film, Peppermint frappé, rejoints par des représentants de la Nouvelle Vague, emmenés par Jean-Luc Godard et François Truffaut. La confusion est totale, des cinéastes retirent leur film de la sélection, quatre membres du jury présidé par l’écrivain André Chamson démissionnent. Si bien que le 19 mai, cinq jours avant le terme normal, le délégué général du festival, Robert Favre le Bret, n’a d’autre recours que de prononcer l’arrêt, seuls huit des 27 films en compétition ayant été projetés.

L’événement ne sera pas sans conséquences sur le festival, qui poursuivra son évolution en s’affranchissant de certaines pesanteurs du passé. Ainsi de celle qui voulait que la sélection ne soit pas arrêtée par les organisateurs, les films étant désignés par leur pays d’origine. Parallèlement, les contestataires cannois créent la Société des réalisateurs de films dans un souci d’autonomie avec, pour résultat tangible, le lancement de la Quinzaine des réalisateurs, conçue comme un contre-festival. Laquelle deviendra, à compter de 1969, une prestigieuse section indépendante, révélant les Ken Loach, Spike Lee, Michael Haneke ou autres frères Dardenne, en attendant de célébrer, dans quelques semaines, sa 50e édition…