On l’a encore vu au procès Nemmouche, l’expertise génétique intervient dans toutes les affaires criminelles. Elle s’est imposée, depuis trente ans, comme l’arme fatale des enquêteurs et risque de le devenir plus encore à l’avenir. Mais est-ce vraiment la panacée ? Des chercheurs de trois universités belges se sont penchés sur son utilisation par la justice pénale, sur ses limites et les enjeux de demain. Leur » rapport Be-Gen » vient d’être publié. Le Vif/L’Express l’a lu en primeur.

Depuis les années 1990, la chronique judiciaire regorge de récits sur les prouesses de la génétique, même dans des dossiers criminels très anciens. Parmi ces cold cases récemment résolus, celui d’Ariane Mazijn, Anversoise de 30 ans retrouvée étranglée dans son studio en juin 1992. Seule piste pour les enquêteurs : une trace ADN sur la cordelette utilisée par l’assassin, alors inconnu des fichiers judiciaires. Vingt-six ans plus tard, celui-ci se fera rattraper par le code unique de ses cellules : en octobre dernier, Stephaan D., un quinquagénaire de Deurne, a été appréhendé et accusé du meurtre d’Ariane. Il avait commis un vol quelques mois plus tôt. Son ADN avait été prélevé à la suite de ce larcin et la trace de 1992 a matché – selon le jargon de la police scientifique – avec son profil.

Une enquête criminelle peut difficilement se passer de l’ADN.

Voilà une histoire édifiante, aujourd’hui devenue ordinaire, tant l’expertise ADN s’est banalisée, avec succès, dans les enquêtes sur des meurtres, attentats, viols, agressions, vols avec effraction… Ce qui lui vaut, depuis des années maintenant, la réputation à peine surfaite de » reine des preuves « , et ce partout dans le monde. Ainsi en Russie : en décembre dernier, Mikhaïl Popkov, un ancien policier de la ville d’Angarsk, dans le sud de la Sibérie, auteur de 78 meurtres (toutes des femmes, sauf un homme), a été condamné à perpétuité, confondu par son ADN, après une enquête de vingt ans.

Son insigne officiel l’avait préservé de toute suspicion, lui permettant même de revenir tranquillement sur le lieu de ses crimes. L’enquête s’est enlisée, jusqu’à ce qu’un flic plus malin réduise la liste des suspects à 600 individus, grâce aux éléments recueillis dans le dossier judiciaire (groupe sanguin, génotype, véhicule utilisé – une Lada Niva – et région probable de résidence). Il a alors fait procéder à des tests ADN, par ordre alphabétique des 600 noms de la liste. Il a fallu près de deux ans pour arriver à la lettre P et mettre la main sur le » maniaque d’Angarsk « .

Le CSI effect

L’ADN peut se targuer d’être devenu le calvaire des criminels. Depuis deux décennies au moins, il s’est aussi imposé en héros de séries télévisées qui font exploser l’audimat, nourrissant de nombreux fantasmes collectifs et entraînant même de (trop) fortes attentes chez les jurés dans les cours d’assises. Des criminologues ont appelé cela le CSI effect, du nom de la série américaine Crime Scene Investigation.

On l’a encore vu lors du procès de Mehdi Nemmouche, toujours en cours, à Bruxelles. Une certaine fébrilité a envahi les jurés lorsque la défense du principal suspect de la tuerie du Musée juif de Belgique a tenté de trouver un allié dans l’ADN. Celui de Nemmouche n’a pas été prélevé sur la poignée de porte du musée. Or, les images vidéo du jour de l’attentat, le 24 mai 2014, montrent que le tireur, camouflé par sa casquette et ses lunettes de soleil, y pose la main. Nemmouche n’est-il dès lors forcément pas le bon suspect ? Un expert a expliqué que les cellules de peau laissée sur un support lisse et métallique, comme une poignée de porte, ne permettent pas toujours d’identifier l’ADN, car la trace peut s’avérer trop fragile. L’ADN ne peut donc être utilisé comme preuve négative. De quoi perturber le jury. On verra, lors du verdict, si celui-ci a été convaincu par l’expert.

Fait-on trop confiance à l’ADN dans les enquêtes ? Quelles en sont les limites ? L’ADN est-il utilisé de manière optimale par les policiers et les magistrats dans les dossiers pénaux ? Surtout, quel est l’avenir de l’outil génétique dans la résolution des affaires criminelles ? Et jusqu’où peut-on aller tout en maintenant un équilibre avec les règles éthiques ? Toutes ces questions sont abordées dans une étude de longue haleine – quatre ans – menée par des criminologues de l’UCLouvain, de la VUB et de l’U-Gent.

Cette étude, baptisée » Be-Gen » (1), financée par la Politique scientifique fédérale (Belspo), a fait l’objet d’un rapport de 150 pages qui vient tout juste d’être publié. Le Vif/L’Express l’a lu en primeur. Nous avons, en outre, longuement rencontré le coordinateur du projet, Bertrand Renard, docteur en criminologie, chercheur à l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) et professeur à l’UCLouvain.

Jamais sûr à 100 %

Bertrand Renard prévient qu’il n’est pas convaincu par l’assertion selon laquelle l’ADN est la reine des preuves. » Oui, depuis trente ans, l’ADN a révolutionné les enquêtes criminelles comme l’a fait l’empreinte digitale à partir du début du xxe siècle, mais ce moyen de preuve n’est pas infaillible. On ne le dit pas assez : il subsiste toujours une possibilité d’erreur, même si elle est infime. » En effet, lorsqu’on compare deux ADN – une trace prélevée sur une scène de crime et le profil de référence d’un suspect – on parle de probabilité lorsqu’il y a concordance. Les experts sont certains à 98 ou 99 % qu’un match est correct. Jamais à 100 %.

La principale raison : les techniques d’identification ne font pas appel au décryptage intégral d’un ADN individuel, soit le génome complet. Cela coûterait trop cher et les délais seraient trop longs. Seules quelques zones de l’ADN sont comparées. On les appelle des loci, soit des emplacements précis où l’on observe des répétitions de séquences. Aujourd’hui, les experts belges travaillent sur 22 loci, contre 10, il y a dix ans. C’est davantage que dans beaucoup d’autres pays.

Mais il peut toujours y avoir des correspondances fortuites. Plus une banque de données ADN contient de profils, plus le » bruit de fond « , comme disent les experts, est important, ce qui réduit alors la probabilité d’avoir un match correct sur un nombre limité de loci. Il n’est pas exclu que deux individus puissent avoir le même nombre de répétitions de séquences sur 22 mêmes loci. Le risque est minime mais jamais nul.

Autre source d’erreur : les chimères ADN, plus courantes qu’on ne le croit. Un même corps humain peut contenir deux ADN différents, tout comme la Chimère de la mythologie grecque présente une tête de lion et une queue de serpent. Une chimère génétique se développe naturellement de deux manières. Soit par le transfert d’ADN entre la mère et le foetus, le placenta n’étant pas toujours aussi hermétique qu’on le croit. Soit par la fusion de deux faux jumeaux, lors de la conception, chaque organe pouvant alors être un mélange des deux. Résultat : l’ADN de la salive peut se révéler différent de celui du sang, par exemple. » En France, des enquêteurs ont déjà été confrontés à ce genre de cas et aussi à celui de la chimère médicale « , signale Bertrand Renard. Cela arrive lors d’une greffe de moelle : l’ADN peut alors se modifier.

» Ne pas oublier Columbo… »

Pour toutes ces raisons, l’ADN doit rester un élément de preuves parmi d’autres. » Un dossier judiciaire ne peut se contenter de résultats génétiques, selon le criminologue. Or, on a parfois tendance à leur accorder une confiance aveugle. Les policiers et même les magistrats subissent, eux aussi, le CSI effect. On peut être fan de la série, mais il ne faut pas oublier les bons vieux Columbo. L’ADN ne permet pas de faire l’économie de moyens de preuve plus classiques comme les témoignages, la téléphonie, les empreintes, la surveillance… »

Et de citer un exemple du tout début des années 2000, alors que l’utilisation de la génétique venait d’être légalisée dans les enquêtes judiciaires : à Bruxelles, une jeune femme avait été égorgée avec un couteau à pain. L’ADN de son ancien compagnon avait été retrouvé sur l’arme du crime. Celui-ci avait argué avoir utilisé régulièrement le couteau lorsqu’il venait chez son amie. L’Institut national de criminalistique et de criminologie a même procédé à des tests pour mesurer l’ADN laissé sur le manche d’un couteau identique en fonction de la poussée exercée, pour trancher du pain ou… une gorge. » Le principal élément produit au procès fut l’ADN, les autres moyens de preuves ayant été bâclés, raconte Bertrand Renard. Bénéficiant du doute, l’accusé a finalement été acquitté par le jury populaire. Cette erreur a été une vraie leçon pour les policiers. »

Il n’en reste pas moins qu’aujourd’hui une enquête criminelle peut difficilement se passer de l’ADN (excepté dans les dossiers financiers et de corruption). D’autant que l’outil se perfectionne. Les prochaines générations de test porteront sur 224 loci, soit dix fois plus qu’actuellement, ce qui les rendra encore plus sûrs. L’étude Be-Gen pose la question de savoir – et c’est une première en Belgique – si ce précieux allié génétique est utilisé de manière optimale dans les enquêtes pénales, en fonction de ce qui est permis par la loi. La réponse est mitigée.

Problème de couple

Parmi leurs constats, les chercheurs du projet Be-Gen pointent un problème de couplage entre les banques de données ADN ( lire l’encadré page 41) et les données criminelles enregistrées par la police au cours des enquêtes, soit les criminels et délinquants connus, les lieux de commission des faits, les prélèvements et objets saisis sur les lieux, les tests médico-légaux, etc. Mais ces données policières ne peuvent être croisées avec les profils des banques de données ADN de l’INCC, dans le cadre, par exemple, d’une recherche pour essayer d’établir des liens entre auteurs, qui permettraient de mieux identifier un réseau criminel.

» Il y a une barrière entre données génétiques et données policières, relève Bertrand Renard. Les profils ADN détenus par l’INCC ne sont d’ailleurs pas nominatifs, mais codés, comme un compte bancaire suisse. Seul le parquet fédéral détient la clé de ces codes. Si un policier veut trouver un nom lié à un prélèvement, il doit passer par le parquet fédéral. Le législateur a voulu ainsi privilégier la protection de la vie privée. » La loi belge est particulièrement restrictive par rapport à nos voisins européens. En France, par exemple, la gestion de ces données est réservée à un service spécifique de la police nationale (la Fnaeg), les profils ADN ne sont pas codés et constituent une donnée policière comme les autres. En Belgique, le système est tellement cloisonné qu’il est impossible de faire une analyse criminelle stratégique sur la base de l’ADN…

Le couplage de la banque ADN avec celles d’autres pays, en revanche, ne fonctionne pas mal. Depuis 2006, le traité de Prüm organise la coopération judiciaire entre Etats membres de l’UE en matière d’échanges de données génétiques. Des comparaisons systématiques se font chaque semaine entre les Etats qui sont opérationnels, à savoir la moitié des membres de l’Union. La Belgique en fait partie. Mais il subsiste des zones d’ombre, dues à de multiples facteurs, comme les standards de qualité qui ne sont pas respectés ou des réserves spécifiques émises par certains pays. Dans l’affaire Fourniret (onze meurtres avoués, commis entre 1987 et 2001), quatre ADN inconnus prélevés dans sa camionnette après son arrestation en Belgique, en 2003, n’ont jamais été communiqués par l’INCC aux enquêteurs français qui espéraient identifier d’autres victimes potentielles de » l’ogre des Ardennes « , comme l’a révélé Stéphane Bourgoin dans un livre récent (2).

Anticiper le progrès

D’une manière générale, le rapport Be-Gen conclut que, si » les bases de données constituent un outil efficace pour la police « , sur le plan opérationnel, » de nombreux acteurs ne connaissent pas encore les différents aspects de l’ADN « . Sur le plan stratégique, le » potentiel informationnel de l’ADN est sous-utilisé « . Et la législation belge en la matière » se caractérise par une extrême prudence « .

» Elle n’est surtout pas assez anticipative, précise le professeur Renard. La loi ADN de 1999 a été révisée en 2011. Mais il est déjà nécessaire de la revoir, tant les nouveaux développements sont nombreux. Il serait même urgent d’engager un débat éthique sur ces évolutions dans un cénacle comme le Sénat. Cela permettrait, entre autres, de savoir dans quelles nouvelles techniques génétiques il faut investir. » Quelles sont ces avancées ?

Les microtraces. Elles pourraient révolutionner encore davantage les enquêtes criminelles. Ce sont des traces invisibles, tant elles sont petites. On les récolte souvent sur un ruban adhésif qu’on applique, par exemple, sur un siège de voiture ou sur une victime. Aujourd’hui, la science permet d’extraire un profil ADN à partir d’une seule cellule. Pour autant que les conditions de prélèvement et de labo soient idéales. Ce qui, dans la pratique, survient surtout… dans les séries télé. Les chercheurs de Be-Gen ont réalisé une étude de cas portant sur près de 500 traces ADN prélevées par la police scientifique sur des scènes d’homicide ou de cambriolage. Résultat : aucune microtrace prélevée n’a permis d’obtenir un profil ADN… Si cette technique a évolué depuis dix ans (on travaille sur des séquences ADN plus courtes donc moins fragiles), elle reste perfectible. » Les microtraces sont prometteuses, mais faut-il dès lors investir autant d’argent aujourd’hui dans cette expertise ? » interroge Bertrand Renard.

Le Rapid DNA identification. Technologie permettant d’établir le profil ADN d’une personne en moins de deux heures. Ce n’est plus un expert qui réalise le test en laboratoire mais une machine dans laquelle on insère un échantillon. Aux Etats-Unis, en 2017, le Congrès a autorisé le Rapid DNA, déjà utilisé par le FBI, à être installé dans les commissariats de police qui peuvent tester l’ADN d’un suspect et le comparer avec les banques de données le temps d’une garde à vue. Ces machines servent surtout à établir un profil à partir d’un échantillon de salive récolté dans la bouche, moins à tester une trace prélevée. Mais la technologie évolue. L’avantage du Rapid DNA est, comme son nom l’indique, sa rapidité, un test en laboratoire prenant encore de un à trois jours pour un profil classique et une semaine à un mois pour l’analyse d’une trace. Plusieurs firmes ont déjà démarché la police judiciaire fédérale mais, en Belgique, on reste prudent et on continue à réaliser les tests en labo et en double. Les Pays-Bas voisins ont autorisé le Rapid DNA, l’année dernière.

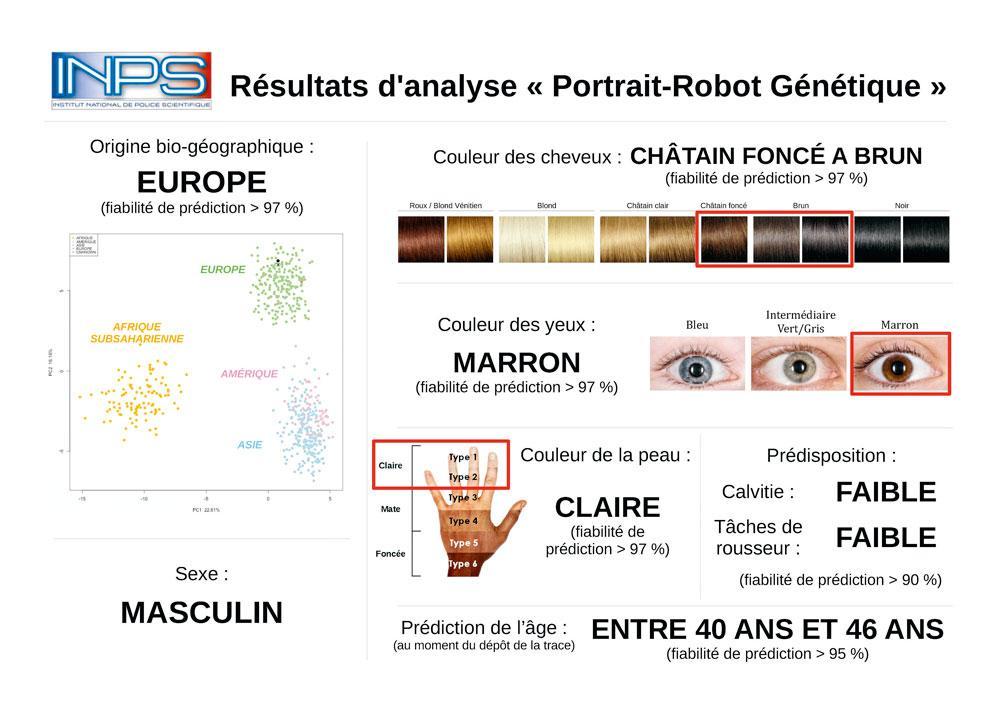

Le portrait-robot génétique. Big bang policier ? Découverte il y a dix ans à l’université de Rotterdam, la technique permet de cerner des caractéristiques morphologiques à partir de l’ADN. Pratique lorsqu’une trace génétique ne correspond à aucun profil enregistré dans les banques de données. Pour l’instant, les esquisses manquent de précision, comme le montre le résultat ci-contre obtenu par le très pointu laboratoire lyonnais de police scientifique. On a une idée de la couleur des yeux, des cheveux (ou de la calvitie), de la peau, de l’âge, de l’origine, du sexe, etc., avec une probabilité de 90 à 97 %. Suffisant pour séduire la cellule d’enquête sur les tueurs du Brabant wallon – le plus gros dossier judiciaire belge non résolu – qui a envoyé un échantillon ADN à Lyon. Il s’agit bien d’ADN codant (interdit en Belgique), mais utilisé, ici, pour déterminer l’apparence extérieure d’une personne et non ses éventuels risques de maladie. Une distinction qui, il y a quatre ans, avait convaincu la Cour de cassation française d’autoriser ce type de portrait-robot dans une affaire de viols en série. Ici aussi, la technique évolue et permet petit à petit d’établir un portrait comportemental d’un individu (tabac, assuétudes, droitier-gaucher…), ce qui pose inévitablement question sur le plan éthique.

Les sites généalogiques. Ils ont déjà bouleversé les enquêtes criminelles aux Etats-Unis. Au printemps dernier, la police californienne annonçait avoir résolu deux dossiers, dont celui du tueur en série du Golden State (une douzaine de meurtres et une cinquantaine de viols entre 1976 et 1986) grâce au recours à des sites Internet de généalogie. Ceux-ci connaissent un succès grandissant aux Etats-Unis et en Europe : Ancestry.com compte, à lui seul, plus de 10 millions de clients. Les policiers californiens ont envoyé à plusieurs sites l’ADN identifié dans des traces de bonne qualité et ont ainsi pu remonter aux suspects via leur arbre généalogique. L’ADN d’un parent plus ou moins proche peut suffire à retrouver un individu, même si celui-ci ne s’est pas enregistré dans une telle bibliothèque génétique en ligne. Fin 2018, des chercheurs de l’université de Columbia ont estimé que 60 % des Américains d’origine européenne peuvent être identifiés grâce à ces banques de données privées. Celles-ci atteindront bientôt une telle masse critique que n’importe qui sera repérable via l’ADN. On en arrivera alors de facto à une sorte de banque de données ADN universelle, comme le proposait en 2013 le procureur général d’Anvers Yves Liégeois, qui avait suscité un tollé dans le monde politique.

Nos élus devraient donc se pencher très vite sur ces évolutions, car une foule de questions se posent sur l’enjeu génétique dans les enquêtes judiciaires. » Par exemple : que va donner le développement de la médecine génétique ? interroge le professeur Renard. Combien de patients subiront une modification d’ADN après une intervention ? La justice devra-t-elle, à l’avenir, disposer du dossier médical des suspects dont elle veut comparer l’ADN avec une trace prélevée sur une scène de crime ? » Le défi éthique est énorme.

(1) Be-Gen. Understanding the operational, strategic and political implications of the National Genetic Database, par Caroline Stappers (INCC), Sabine De Moor (UGent), Inès Gallala (VUB), Bertrand Renard (INCC).

(2) L’Ogre des Ardennes. Les derniers secrets de Michel Fourniret, par Stéphane Bourgoin, Grasset, 288 p.

Depuis 2015, le coût des analyses ADN a considérablement diminué. Selon l’étude Be-Gen, aujourd’hui, le coût moyen d’un profil réalisé à partir d’une trace ADN est de 273 euros. Si l’analyse se révèle compliquée parce que la trace est dégradée, la facture risque de grimper jusqu’à plusieurs milliers d’euros. Le coût d’un profil de référence effectué à partir d’un prélèvement dans la bouche coûte, lui, 60 euros. Celui des condamnées belges est réalisé par un laboratoire privé allemand, Eurofins Medigenomix Forensik. Auparavant, les magistrats ne faisaient guère attention au coût des analyses ADN. Celles-ci ont contribué à faire exploser les frais de justice dans les années 2000. Aujourd’hui, ont constaté les chercheurs de Be-Gen, les restrictions budgétaires entrent souvent en ligne de compte lorsqu’un juge d’instruction doit choisir les échantillons qu’il fera analyser.

Il existe plusieurs banques de données ADN, gardées par l’Institut national de criminalistique et de criminologie :

– la banque ADN » condamnés » (près de 50 000 profils), dans laquelle on enregistre le profil ADN de chaque personne condamnée pour un certain type de crime ou délit (crimes de sang, viols, agressions, terrorisme, cambriolages…). Ces profils sont conservés pendant trente ans, ce qui correspond au délai de prescription pénal et civil maximal ;

– la banque ADN » criminalistique » qui rassemble les profils ADN de traces prélevées sur les lieux de crimes (plus de 56 000, fin 2018). Toutes les traces ne sont pas envoyées car parfois trop faibles pour établir un profil. Il faut distinguer les profils d’auteurs inconnus (53 780) et les profils d’auteurs connus, donc de suspects (2 280).

A ces deux banques, qui existent depuis 1999, se sont ajoutées récemment :

– la banque ADN » personnes disparues « , qui contient, par exemple, des traces ADN récoltées sur des objets usuels d’un disparu ;

– la banque ADN » intervenants « . C’est la plus récente puisque créée par la loi du 17 mai 2017. Elle doit contenir les profils génétiques de tous les intervenants pouvant polluer une scène de crime (policiers, magistrats, experts, services de secours, pompes funèbres…). Mais les policiers sont plutôt réticents. Ils ont peur qu’on remette en cause la qualité de leur travail, si on constate que l’un d’eux contamine souvent une scène de crime. Les magistrats rechignent aussi à voir leurs données ADN côtoyer celles de criminels, ils en font une question de principe. » De toute façon, cette loi est impraticable, relève le professeur Bertrand Renard, car elle ne spécifie pas, par exemple, qui décide de ce qu’on fait d’une trace d’un intervenant. L’expert du labo ? Le magistrat ? Les intervenants sont aussi des justiciables comme les autres. Ils ne peuvent être pénalement immunisés. »

L’expertise ADN dissuade-t-elle les criminels de recommencer ? On ne dispose pas, en Belgique, de statistiques sur la récidive criminelle. Les chercheurs de Be-Gen ont dès lors voulu interviewer des condamnés dont l’ADN avait été prélevé. Mais le collège des procureurs généraux, frileux, ne les y pas autorisés. » Nous en avons tout de même interrogé une petite dizaine, notamment via des maisons de justice, rapporte le professeur Bertrand Renard. Beaucoup semblaient dire qu’ils se trouvaient dans une forme d’insécurité permanente à cause de l’ADN. Mais l’échantillon était vraiment trop mince pour en tirer davantage de conclusions. » Dommage.