Voilà plus de quarante ans qu’il contribue, à l’instar du héros d’Arthur Conan Doyle, à permettre d’élucider des meurtres. Directeur de la Police technique et scientifique (PTS) et directeur général ad interim de la Police judiciaire fédérale (PJF), Valère De Cloet, 65 ans, a connu une évolution des méthodes d’enquête que ses successeurs ne vivront sans doute pas en de telles proportions. De l’appareil à plaques aux photos digitales, des simples poudres aux produits chimiques complexes qui révèlent les empreintes papillaires (de doigts, de paumes et d’oreilles !) sur quasi tous les supports, c’est tout un monde d’innovations qui sépare les enquêteurs d’hier et d’aujourd’hui. Avec humour, distance et une admiration fervente pour ses collègues de la PTS et britanniques (les champions du forensic), il détaille les progrès fulgurants des moyens qui font « tomber » les criminels, désormais, de plus en plus vite et sûrement…

Le Vif/L’Express : Vous affirmez qu' » aucune enquête sérieuse n’existe sans bonne police scientifique ». Pourtant, il n’y a pas si longtemps, cette dernière relevait de la préhistoire, chez nous… Valère De Cloet : Pas la préhistoire, quand même, mais… le Moyen Age, allez ! En 1969, quand j’ai commencé, on débarquait sur les lieux des relevés d’empreintes avec des poudres blanches et noires, et au laboratoire, un peu d’iode et du nitrate d’argent. Côté photos, on disposait de Linhof technica allemands : ces grosses caisses contenaient des chambres techniques avec encore des plaques de verre. Pour les reconstitutions, on utilisait des roll films de 12 vues. Quand ça allait mal – quand il y avait beaucoup à photographier -, on avait droit à 24 clichés. En noir et blanc, évidemment…

En quoi consistait le travail d’un débutant ?

Il recevait une documentation à lire et devait « faire des vols », en tandem. C’est-à-dire descendre sur les lieux de cambriolages avec un collègue chevronné. Eventuellement pour y relever des empreintes digitales et pour y prendre des moulages en plâtre des traces de chaussures ou de pneus… Ma première semaine de garde, j’ai eu trois meurtres : une dame cruellement étranglée avec du fil de fer, un décapité dans sa cave et un enfant poussé par une fenêtre. Après, on m’a dit que j’étais bon pour monter la garde seul ! Imaginez : deux opérateurs pour tout Bruxelles-Louvain-Nivelles. Sans radio (sauf dans la voiture), sans GSM. Juste doté d’un sémaphone qui, quand il « bipait » en dehors du bureau, nous obligeait à courir à la recherche d’un téléphone…

Avec le recul, ces moyens prêtent à rire !

Mais le travail était vraiment comique, parfois ! C’était l’époque de la grande folie du porno. Au Théâtre 140, à Bruxelles, on donnait une pièce où une actrice sosie de la reine d’Angleterre jouait les seins nus. Il fallait les prendre en photo, pour obtenir la preuve qu’on y enfreignait la loi. Et me voilà obligé d’assister au spectacle incognito, puis de sortir mon Leica au moment propice… J’ai aussi participé à la saisie, dans une galerie d’art de la capitale, d’une peinture de femme nue dont on voyait les poils pubiens. Le procureur du roi de l’époque était un peu stijf… Enfin, c’était plus drôle que de décrocher des pendus.

Quand la police technique et scientifique belge a-t-elle commencé à se moderniser ?

Les choses ont bougé vers 1983, au moment des tueries du Brabant wallon et des attentats des Cellules communistes combattantes (CCC). Jusque-là, on bricolait. J’avais récupéré sur une poubelle un vieil aquarium fêlé, dans lequel on accrochait nos tapings [NDLR : bandelettes collantes où adhèrent les matières à analyser], et c’est dans cet « engin » que les empreintes de Pierre Carette ont pu être identifiées… Comme ces attaques traumatisaient le pays, Jean Gol, le ministre de la Justice, s’était obligé à visiter nos locaux. On l’emmène à l’arrière, on lui montre nos moyens ridicules et il lâche, dépité : « Combien voulez-vous pour vous équiper ? » Il a proposé 20 millions de francs… qu’on a obtenus. Depuis, chaque année, le service reçoit des budgets corrects.

Mais les progrès viennent aussi et surtout de la technique, non ? Oui. L’évolution s’est très fort marquée dans les méthodes de révélation des empreintes digitales. Alors qu’on disposait, jadis, de seulement 3 ou 4 produits différents (dont les fameuses poudres blanches, et noires aimantées), il en existe, à présent, une quinzaine. La ninhydrine, un colorant des acides aminés, a provoqué un bond extraordinaire, en permettant de révéler des traces papillaires sur les papiers. En fait, aujourd’hui, on est capable de lire une empreinte sur quasiment tous les supports, pourvu que leurs textures soient plus fines que le dessin laissé par l’épiderme (l’idéal étant, bien sûr, les surfaces lisses). Donc, pas encore sur les tissus épais ou les tapis. Mais les empreintes restent essentielles : elles donnent des certitudes à près de 100 %, puisqu’elles sont différentes pour chaque individu, même chez les vrais jumeaux. Ce qui n’est pas le cas avec l’ADN, qui est strictement identique entre frères ou s£urs monozygotes…

L’ADN, qui a littéralement révolutionné vos méthodes, pourtant !

L’identification par recherche d’ADN est apparue dans les années 1990. Elle continue à se perfectionner, notamment via les sensibilités accrues des appareils. Désormais, on peut extraire le profil génétique d’un individu à partir d’une quantité infime de cellules, même vingt-cinq ans après. Il suffit d’une microgoutte de sang, de sperme ou de salive. Ou d’un seul cheveu, pour autant qu’il possède encore sa racine. En principe, toute cellule du corps humain est utilisable, du moment qu’elle renferme un noyau.

L’analyse des microtraces a aussi beaucoup progressé, de son côté…

Certainement. Quand on descend sur les lieux, à la recherche des éléments permettant d’identifier l’auteur ou les moyens utilisés pour commettre l’infraction, on n’oublie jamais de relever ces petites choses potentiellement « parlantes » que sont les pollens, les graines, les poussières, les peluches, la sciure, les miettes, les cendres, les fibres de tissus… n’importe quoi, en vérité ! Le nombre de nos prélèvements de microtraces ne cesse de croître : 2 500 en 2009 ; 5 600 en 2010… C’est l’affaire Aït Oud (2006) qui a donné aux microtraces leurs « lettres de noblesse ». Ce fut un bel exemple de leur exploitation, puisque là ce sont les éléments confondants fournis par la police scientifique qui ont finalement emporté la conviction du jury.

C’est aussi pour ça, pour garantir la non-contamination des lieux, que vous plaidez obstinément pour une « zone d’exclusion judiciaire ».

Mais oui ! C’est la priorité des priorités ! Ça fait deux ans qu’on promet un texte de loi à ce sujet pour garantir la conservation intacte de la zone autour des lieux exploitables. Afin que personne n’y pénètre plus (et surtout pas les journalistes !), sauf si des vies sont en danger. Geler de tels espaces, on le fait de mieux en mieux, en Belgique, mais c’est sûrement perfectible. En néerlandais, on parle de sporenbewust optreden, « intervenir en étant conscient des traces », difficile à traduire en français… Ça doit devenir un réflexe absolu, même si, chez nous, on n’arrivera pas vite à bloquer toute une semaine une rue entière pour les besoins de l’enquête, comme on a pu le voir à Londres, lors des attentats de 2005 !

Quels progrès pourraient rendre la police scientifique plus performante ?

L’informatique. Il nous faudrait des programmes beaucoup plus puissants, pour analyser et comparer les données. En imagerie, le numérique, même s’il est plus facile et plus rapide, a encore des inconvénients : on est très vite limité dans les agrandissements. Chercher une info qui se trouve dans un tout petit coin d’une photo digitale, ce n’est pas encore pour demain…

On est loin des prouesses montrées dans des séries comme Les Experts, alors ? Ces séries ne sont pas aussi « futuristes » qu’on pourrait le croire. Les techniques et le matériel sont bien ceux utilisées actuellement. En revanche, ce qui ne colle pas, c’est la rapidité d’exécution et l’intelligence des machines. Une machine qui identifie toute seule un hit ? Non, il faut toujours un opérateur humain, pour comparer et confirmer l’identification…

Le fait de dévoiler certaines techniques à la télé n’a-t-il pas nui au travail des policiers ?

C’est difficile à évaluer. La popularité des séries a vulgarisé le métier et multiplié les vocations. On voit plus de candidats policiers scientifiques qu’avant. L’autre conséquence, c’est que le public exige également, de la part des enquêteurs, un service au moins aussi performant qu’en télé !

Quand même, tous ces trucs révélés, ça doit donner des idées aux malfaiteurs !

Vous savez… pour rentrer quelque part sans y laisser un peu de votre passage, il faut déjà être fort !

Mais les malfaiteurs pensent certainement à gommer leurs traces…

Parfois, mais, dans le feu de l’action, ils commettent toujours une erreur d’inattention, ou perdent un cheveu… Effacer toutes les traces de sang ? Impossible. Nous sommes capables d’en relever de la taille d’une tête d’épingle, sur tous les supports, et jusque dans les fissures du bois des parquets !

C’est quoi, le crime parfait, alors ?

Celui qui passe pour une mort naturelle, par exemple. Le vieillard découvert décédé dans son lit, sans signe apparent de violence, est-ce une mort naturelle ou a-t-il été empoisonné ?

Combien d’opérateurs sont formés pour descendre sur les lieux, actuellement ?

Plus ou moins 260 et ce n’est pas assez. Il nous en faudrait 60 de plus. Mais on arrive néanmoins à faire du bon boulot. Tous les ans, un grand nombre de meurtriers sont identifiés grâce au travail de la PTS. Arrêter des violeurs à partir de leur sperme, c’est devenu… la routine.

Et pour les cambriolages… qui décide si vous y allez ou pas ?

C’est toujours le premier verbalisant (la police locale) qui nous appelle. C’est d’ailleurs un peu une loterie pour la victime, parce que ce n’est pas la valeur de la chose volée qui détermine si nous descendons sur les lieux (dans 15 % des cambriolages, actuellement), mais bien la possibilité de pouvoir y relever des indices. On ira sur place, par exemple, si le voleur s’est blessé en cassant un carreau, ou s’il s’est servi une bière dans le frigo (même s’il n’a emporté que 5 euros)… Parce qu’alors, forcément, il peut avoir laissé des traces…

Et que fait-on de toutes ces informations ?

A côté des banques de données existantes ADN et dactyloscopiques (pour les empreintes digitales et, plus récemment, palmaires), j’ai obtenu, en 2004, la création de l’Unité Centrale Eenheid, où sont rassemblées toutes les traces collectées au niveau national. On y trouve des empreintes de chaussures, de pneus, d’oreilles (le voleur qui écoute aux portes avant d’entrer !) et des traces d’effraction. C’est un regroupement essentiel pour faire le lien entre différentes affaires, au niveau national, et notamment dans la lutte contre les bandes itinérantes.

La charge de travail de la police scientifique croît-elle beaucoup ? C’est sûr, nous sommes appelés de plus en plus souvent. Les cours et tribunaux exigent davantage de preuves matérielles qu’avant. En outre, à partir du 1er janvier 2012, la présence d’un avocat sera rendue obligatoire lors de toute première audition d’un suspect. Cette mesure risque d’avoir une conséquence directe sur le nombre d’aveux. Du coup, sans aveux, la justice devra prendre appui sur davantage de preuves matérielles.

Quels pays sont à la pointe, en matière de police scientifique ?

Oh ! L’Angleterre est ma référence ! L’Allemagne, la Suisse, la France, les Pays-Bas sont aussi bien développées. Mais l’Angleterre, ah, ça !… Toute la gestion de l’enquête y est remarquable. L’approche est minutieuse, rigoureuse, et vraiment entrée dans les m£urs. Ce n’est pas un hasard si Sherlock Holmes est anglais !

Y a-t-il encore des crimes qui vous émeuvent ?

Un cadavre ne me fait plus aucun effet. Déformation professionnelle, sans doute… Une vision très éprouvante, pour moi, reste celle de cette vieille dame garrottée dont je vous parlais plus haut. J’étais jeune, et elle avait le même physique, le même âge apparent que ma mère. Dans ce métier, on fait toujours la relation avec son propre vécu…

Les 260 opérateurs de terrain bénéficient-ils parfois d’une aide psychologique ?

Bien sûr, quand les affaires sont très dures. Par exemple, les policiers scientifiques chargés du cas Lhermitte ont tous eu un soutien psychologique. De mon temps, ça n’existait pas… Mais ce qui m’a le plus heurté, le pire de toute ma carrière, c’est la découverte d’un bébé de quelques mois dans un landau. Pas décédé, heureusement, mais horriblement négligé. Nous y étions allés pour documenter un dossier de maltraitance infantile, toujours révoltante. Ce bébé survivait dans son berceau au milieu de croûtes de pain moisi. Et sous son corps grouillaient des centaines d’asticots… qui avaient commencé à lui grignoter l’arrière du crâne…

Qu’est-ce qui vous a permis de tenir, dans ce métier ?

On n’y voit pas que des horreurs. Certes, on pénètre toujours chez des gens qui ont subi des préjudices, parfois gravissimes. Mais on devient leur dernier espoir, aussi. Même, ou surtout, pour la petite vieille à qui on a pris ses derniers 10 euros. Alors, si on peut lui apporter un peu de réconfort… Parler, ne fût-ce qu’un quart d’heure, ça ne va pas alourdir notre travail. Mais pour elle, c’est tout.

PROPOS RECUEILLIS PAR VALÉRIE COLIN

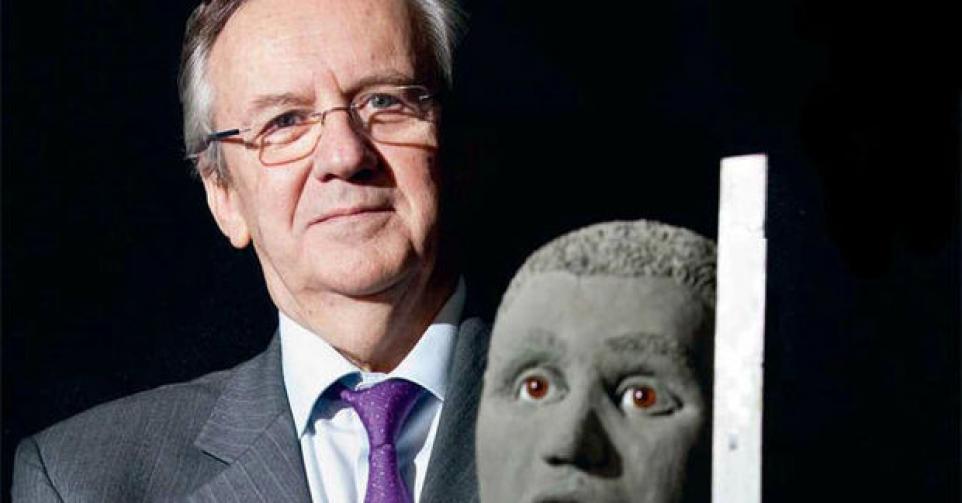

Valère De Cloet

19 mai 1947 Naissance à Coquilhaville (Congo). 1969 Entrée au laboratoire de la Police technique et scientifique (PTS) de Bruxelles. 1993 Directeur de la PTS pour la cour d’appel de Bruxelles et membre effectif du comité P. 1er avril 2001 Directeur de la PTS au niveau national. 14 avril 2011 Directeur général de la police judiciaire fédéral ad interim.