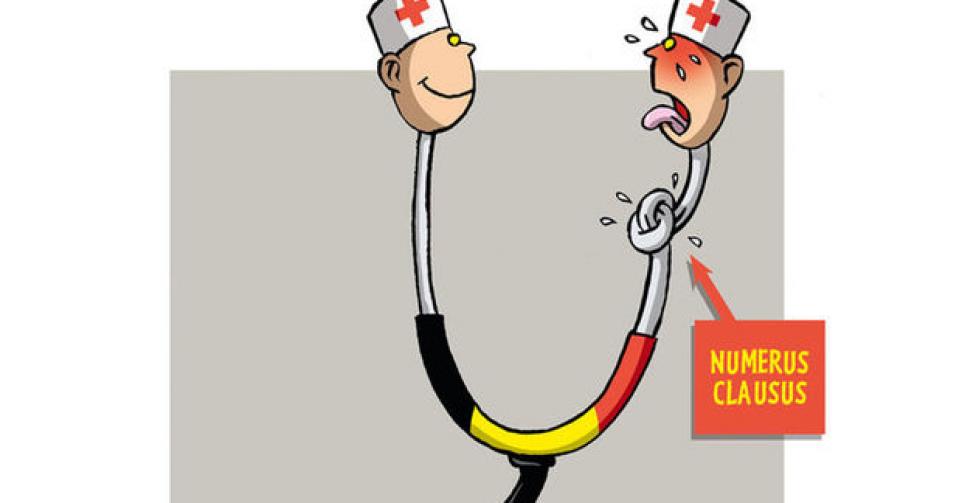

Dix erreurs politiques que les francophones paient toujours : le numerus clausus en médecine

Il y a pile vingt ans, le fédéral l’instaurait. Une décision communautaire, basée sur des arguments erronés, avec laquelle tous les ministres successifs ont maladroitement jonglé.

Ceci n’est pas un réquisitoire. C’est un constat. Dans plusieurs secteurs, depuis des années, et parfois plus que ça, la réalité belge (surtout francophone) est au pire désolante au mieux problématique. De grands projets jamais aboutis, des difficultés budgétaires récurrentes, des modernisations inexistantes, des querelles de clocher, des communautés hermétiques les unes aux autres, des pléthores qui se transforment en manques, des politiques de mobilité catastrophiques, des stratégies énergétiques qui tournent au fiasco… Beaucoup de choses se réalisent, des progrès ont lieu, des initiatives positives se révèlent des succès mais, ne nous mentons pas, les raisons de s’arracher les cheveux sont nombreuses.

Ces situations sont souvent typiquement belges. Parce qu’elles résultent de décisions prises dans un contexte qui nous était tout particulier. Le Vif/L’Express en épingle dix. Dix décisions politiques, récentes ou lointaines, qu’on est en droit, aujourd’hui, de considérer comme mauvaises. Comme ayant provoqué les blocages, les échecs, les faillites, les casse-tête auxquels nous sommes confrontés au quotidien.

Nous les énumérons. Nous rappelons le contexte qui y a présidé. Nous en décryptons les conséquences. Et nous proposons la ou les solutions qui permettraient de ne plus en payer le prix.

Le contexte

Ravalez votre angine, étouffez votre bronchite, refroidissez votre fièvre. » Dr Untel n’accepte plus de nouveaux patients. » Pas plus que le Dr Truc ou que le Dr Machin. Fallait pas tomber malade ! Ni habiter dans l’une des 123 communes wallonnes en manque de généralistes.

La pénurie ne se serait peut-être jamais concrétisée, si la loi de 1997 instaurant le numerus clausus n’avait pas été votée. Un texte parmi tant d’autres. A l’époque, les Wallons étaient jugés trop dépensiers en matière de consommation de soins de santé et les Flamands tiraient de tous les côtés. » Même sur les remboursements des sirops pour la toux ! se souvient Magda De Galan, ancienne ministre fédérale (PS) de la Santé. Honnêtement, je ne pensais pas qu’on parlerait encore de ça vingt ans après. »

Sauf que ce dossier s’est transformé en oedème communautaire. A l’époque, le constat semblait implacable : trop de médecins par rapport aux besoins. Donc, coût maximal pour la sécurité sociale (tendance à » surconsulter » pour se renflouer). » Puis, on ne peut pas donner un bistouri à quelqu’un qui ne pratique qu’une opération par an « , dixit Jacques de Toeuf, vice-président de l’Association belge des syndicats médicaux (Absym).

Le constat

Cette fameuse pléthore n’a jamais été démontrée. Ceux qui l’affirmaient se basaient sur des chiffres tronqués, comme le prouveront par la suite plusieurs études universitaires. Trop tard. Le fédéral avait décidé de contingenter, restait aux entités fédérées à s’adapter. Pour la Flandre, ce sera un examen d’entrée. » La première réaction des universités francophones a été de ne rien faire du tout. On était contre ! rappelle Arthur Bodson, ancien recteur de l’ULg. Puis, le ministre de l’Enseignement Jean-Pierre Grafé (PSC) a déclaré : « Si on ne met rien en place, les jeunes n’auront pas accès à la profession. On ne peut pas leur faire ça. » Alors on a joué le jeu. » Différentes pistes avaient été avancées. Ne plus organiser de candis à Mons et Namur : tollé. Idem pour l’examen d’entrée. » Car on pensait que si on restreignait l’accès à l’université, les enfants venus d’écoles défavorisées ne passeraient jamais. » Restait une sélection en cours de cursus. Va pour trois ans. Et pendant trois ans, personne n’en a reparlé.

Sauf qu’en 2000 apparurent les premiers étudiants lésés. Ainsi qu’une nouvelle ministre de l’Enseignement supérieur, Françoise Dupuis (PS). Le contingentement ? Elle y était viscéralement opposée. » J’ai terminé mes études avec les deuxièmes meilleurs résultats. S’il y avait eu un examen d’entrée, je ne crois pas que je l’aurais réussi. » Pan ! la sélection fut flinguée après trois ans. Espoir avoué : forcer le fédéral à abolir le numerus clausus. Inimaginable pour les Flamands. Eux ont joué le jeu de l’examen d’entrée, pourquoi les Wallons doivent-ils toujours se faire remarquer ? Pendant ce temps-là, en l’absence de tout filtre, les facultés de médecine francophones sont prises d’assaut par les étudiants.

Sauf qu’en 2004, la CDH Marie-Dominique Simonet succède à Françoise Dupuis. » Très vite, j’ai été interpellée par les recteurs, qui craignaient de ne plus pouvoir correctement former, dans des amphis surpeuplés. J’ai rencontré les parents, les jeunes, qui me décrivaient une ambiance effroyable. De mauvais cours circulaient, des pages d’ouvrage étaient déchirées… L’horreur ! La concurrence faisait d’eux des machines, alors que leur futur métier repose sur l’empathie. » La ministre sait que la bonne solution n’existe pas. Elle élabore la moins pire à ses yeux : une sélection, sur la base des résultats obtenus en fin de première. Sans surprise, les recalés multiplient les recours. » La première année, on a tout gagné. »

Sauf que la seconde année, le Conseil d’Etat fait tout sauter. Dès 2008, on entre à nouveau en faculté de médecine comme dans un moulin. Le PS en profite pour se réapproprier le dossier. Laurette Onkelinx est devenue ministre fédérale de la Santé. Son prédécesseur, le tout aussi socialiste Rudy Demotte, n’avait pas bougé. Elle s’agite dans tous les sens : revalorisation de la médecine générale, cadastre des professions médicales, augmentation des quotas… » On avait aussi un projet plus radical, déposé en décembre 2013 : la suppression des quotas pour les disciplines en pénurie. J’avais l’espoir que cela fonctionne, raconte-t-elle. On avait même obtenu un accord en intercabinets. »

Sauf qu’en janvier 2014, le recteur de la KUL (et membre du CD&V) Rik Torfs » lâche sa bombe « , sur le mode » les Flamands vont payer pour les Wallons, pas question « . Les braises communautaires se ravivent. Brûlée, l’ambition de la ministre. Qui, durant son mandat, avait pris une autre mesure, non carbonisée celle-là : le lissage. Les quotas n’étaient plus répartis par année, mais étalés sur la période 2010-2018. En clair, pour permettre aux étudiants surnuméraires d’obtenir leur précieux numéro, les universités pouvaient piocher dans le pot des années suivantes.

Sauf qu’en 2014, les réserves de 2018 étaient déjà entamées. Les recteurs, effrayés à l’idée de ne plus pouvoir diplômer, alertent le ministre de l’Enseignement supérieur en fonction depuis 2009, Jean-Claude Marcourt (PS). Comme tout bon socialiste, l’idée de sélection lui fait horreur. Mais le voilà contraint de négocier avec la nouvelle ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block (Open VLD). Coriace. Si les francophones veulent leur sésame, ils doivent con-tin-gen-ter. Le socialiste ravale ses convictions et met en place, en juin 2016, un concours en fin de première année. Même si la majeure partie des avis qu’il avait sollicités préféraient un examen d’entrée. » Le moins pire, tant que les quotas ne sont pas remis en question. Même s’il faut le dire : certaines universités voyaient avec effroi une diminution de leur nombre d’étudiants, donc de leur financement, expose Jacques Boniver, ancien doyen de la faculté de médecine de l’ULg. Mais on n’a pas été écouté. Marcourt disait que sa solution était bétonnée.

Sauf qu’au premier coup de boutoir, bam ! , le Conseil d’Etat, saisi par des étudiants, casse le système. » A cause de la faiblesse de la justification du contingentement fédéral « , peste Jean-Claude Marcourt. Nouvelle défaite face à Maggie De Block. » Même s’il n’est jamais agréable de céder à un chantage et d’autant moins quand cela vous conduit à prendre des décisions qui vont à l’encontre de vos convictions profondes « , le ministre s’est résolu à instaurer un examen d’entrée. Première édition le 8 septembre prochain. S’il s’avère efficace, Maggie De Block promet un numéro Inami à tous les diplômés jusqu’en 2020. La fin de la saga, vingt ans après ?

Sauf qu’en deux décennies, d’autres problèmes sont venus se greffer. Affluence de médecins venus de l’étranger qui obtiennent automatiquement un numéro Inami, problème de la double cohorte de diplômés en 2018 après le passage de 7 à 6 ans d’études, facultés surpeuplées, places de stage insuffisantes, toujours trop de spécialistes et trop peu de généralistes, féminisation de la profession de médecin généraliste et volonté des jeunes de moins travailler, mauvaise répartition géographique…

Les solutions

Elles existent. Elles ne régleront pas tout, pas d’un coup. L’examen d’entrée n’est qu’une facette du problème. Pour le reste, les avis divergent. Mais, condensés, ils s’accordent sur plusieurs points :

1. Supprimer les quotas fédéraux et » réfléchir à combien on a besoin de médecins et pour quoi faire « , comme le réclame le GBO (Groupement belge des omnipraticiens). » Car, jusqu’à présent, on a travaillé sur la base du maintien de la force de travail. Si dans le passé on avait trop de chirurgiens, on continuera à trop en avoir « , détaille Marco Schetgen, doyen de la faculté de médecine de l’ULB.

2. Continuer à revaloriser les professions médicales en pénurie, y compris dans les universités, en ne considérant pas la médecine générale comme un second choix.

3. Approfondir les mesures d’incitation à l’installation dans les zones les moins bien couvertes (primes, refonte des systèmes de garde, création de maisons médicales…).

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici