Les années… folles

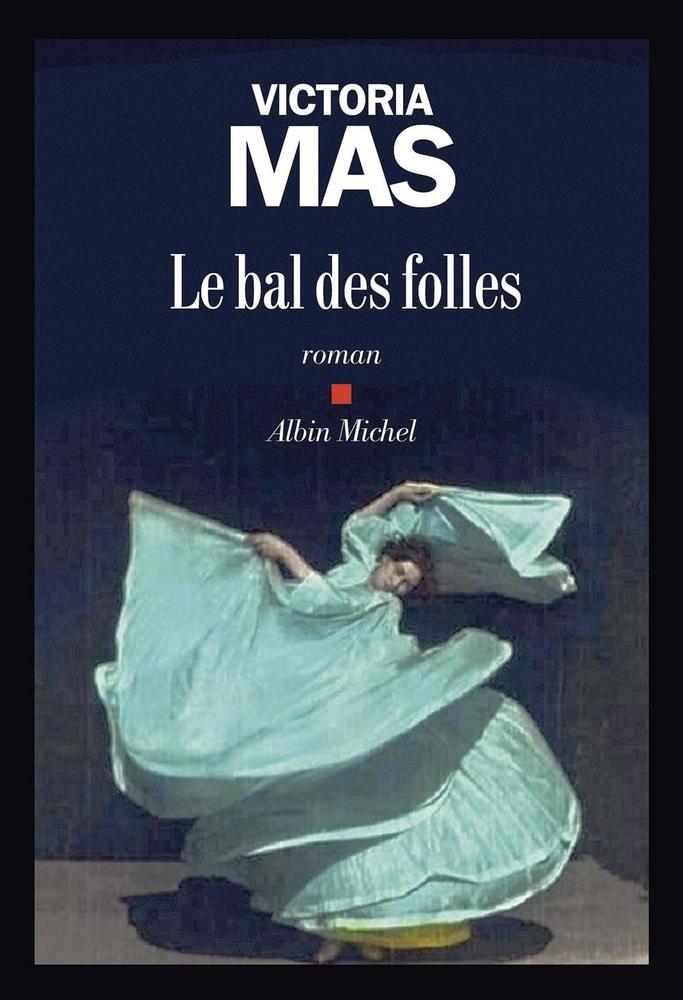

Avec Le Bal des folles, la primo-romancière Victoria Mas, lauréate du Prix Renaudot des lycéens, signe un passionnant opus consacré aux internées à la Pitié Salpêtrière, à Paris. Et nous plonge au coeur même de l’oppression des femmes au xixe siècle.

Dans son excellent premier roman, Victoria Mas décrit, sur la base d’éléments historiques, un épisode peu connu de la période Charcot à l’hôpital de La Salpêtrière. Chaque année, à la mi-carême, le bal des folles attire les bons bourgeois parisiens venus s’effrayer et se rincer l’oeil au spectacle de jeunes femmes prises de crise d’hystérie qui confine parfois à une sorte d’extase. Récit palpitant, d’un style fluide et cinématographique, monde dont la jeune romancière est issue, Le Bal des folles rend une sorte d’hommage post-hume aux femmes, victimes souvent injustement de ces internements.

En quoi l’approche du docteur Charcot s’inscrit-elle dans une optique éminemment masculine de la médecine ?

A l’époque, le corps médical était exclusivement masculin, ce qui paraît paradoxal : des hommes qui tentent de soigner le corps des femmes, corps qu’ils avaient encore du mal à comprendre. Ils posaient sur lui un regard évidemment biaisé. Si les médecins avaient pu constater des crises d’hystérie chez certains hommes, ils ont cependant développé l’idée qu’il s’agissait d’un phénomène principalement féminin, lié au sexe de la femme. Avec, pour conséquence, des méthodes de traitement qui tournaient autour des ovaires, de l’utérus… Mais il s’agit de replacer cela dans le contexte d’une période durant laquelle les connaissances médicales étaient limitées : la médecine ne connaissait pas encore les psychotropes et, surtout, n’avait pas encore basculé dans l’étude de la psyché.

On a le sentiment d’une société dans laquelle la femme n’est qu’un objet, destiné à enfanter : on fait fi de ses traumatismes…

La pensée médicale et clinique de l’époque est encore très prégnante aujourd’hui. Si on pensait alors que les crises d’hystérie étaient liées à l’utérus, aujourd’hui, on s’imagine encore que les émois, les opinions, les sentiments d’une femme sont nécessairement influencés par son cycle menstruel. Une pensée très intégrée dans des phrases banales du quotidien, qui sont en fait un héritage direct du xixe siècle. Les femmes ont été successivement traitées de sorcières, de possédées puis de folles, avant d’être déclarées hystériques : il y a toujours eu une mainmise des hommes sur les femmes. A l’époque, si une femme cherche à s’émanciper, à s’autonomiser ou à devenir indépendante, elle risque d’ébranler le noyau familial : quittant ainsi son foyer, elle ne va peut-être pas enfanter. La structure familiale tendrait alors à se lézarder, et par là même la structure sociale : les repères qu’ont instauré les hommes disparaîtraient, remettant en question le patriarcat.

Votre livre fait un parallèle entre spiritisme et… » misogynisme » ?

Dans Le Livre des esprits, sorti en 1865 et que je cite, Allan Kardec tient des propos très avant-gardistes, mais surtout très féministes. Il écrit notamment que la femme est l’égale de l’homme et qu’elle peut avorter, puisque le foetus n’a pas encore d’âme ; l’ouvrage a bien sûr été brûlé. Des femmes qui, comme l’héroïne, pratiquaient le spiritisme ont bel et bien été internées à la Salpêtrière, car on y voyait là une forme de sorcellerie ou de possession. Certaines d’entre elles étaient d’ailleurs victimes de crises d’hystérie qui ressemblaient étrangement à des formes de possession démoniaque : la frontière entre science et occultisme n’était pas très nette. Et la figure de la femme qui manipule des phénomènes ésotériques ou occultes a toujours fait peur, au regard des anciennes croyances et superstitions. On trouve moins de sorciers que de sorcières : les premiers peuvent guérir, les secondes ne font que jeter des sorts…

Si Eugénie, l’héroïne, s’en sort, est-ce parce qu’elle est issue d’un milieu bourgeois, qu’elle a la parole et l’éducation nécessaire ?

A l’époque, il est vrai que la majorité des femmes internées à la Salpêtrière étaient issues de milieux défavorisés. Les bourgeoises qui souffraient d’hystérie, de mélancolie ou de dépression étaient plutôt enfermées dans leur chambre, de peur que cela ne s’ébruite. Elles étaient moins exposées, et on voulait éviter de mélanger les différentes classes sociales. En effet, ces femmes-là disposaient du confort domestique, avaient la chance de ne pas être exposées à cet environnement hospitalier. La plupart de celles qui se retrouvaient à la Salpêtrière ne disposaient évidemment d’aucune ressource ni éducation. Mais il faut savoir que La Salpêtrière a d’abord été conçue au xviie siècle comme une prison : on a commencé à y placer les vagabonds, les va-nu-pieds et les clochardes. Ensuite des prostituées, des filles de petite vertu et finalement toutes celles qui étaient gênantes et qui » salissaient » les rues. L’idée était d’effectuer un nettoyage, de les isoler, de les cacher. Elles étaient d’ailleurs au départ placées dans des… cachots. A l’époque de Charcot, un tri a été opéré, avec le choix de ne soigner que les femmes qui souffraient de troubles neurologiques. Mais reste qu’il y a un nombre incalculable d’histoires semblables d’internement, qui se ressemblent et se répondent.

Notamment le cas de Camille Claudel ?

L’exemple typique d’une femme brillante, émancipée et autonome qui provoque de tels remous autour d’elle, que l’on met cela sur le compte d’une folie probable et pas sur le compte d’une souffrance, d’une sensibilité particulière, d’un génie ou d’un talent. J’ai d’ailleurs pensé en écrivant ce livre au Camille Claudel de Bruno Nuytten avec Isabelle Adjani, qui reste à mes yeux un chef-d’oeuvre absolu.

Votre écriture est forcément très cinématographique, vu votre parcours comme scripte et photographe de plateau. Est-ce de vos années passées aux Etats-Unis qu’elle titre sa fluidité, très anglo-saxonne ?

L’histoire étant déjà tellement lourde, je souhaitais surtout éviter la succession de scènes pathétiques et larmoyantes. J’ai choisi des personnages de femmes fortes, déterminées, ayant chacune un objectif ou une destination. Je ne voulais pas m’apitoyer, mais leur rendre une identité. Ce sont donc les personnages qui ont construit le récit. Au niveau de l’écriture, je n’avais pas à m’immiscer ou à commenter afin de ne pas l’alourdir : il fallait juste laisser parler l’histoire.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici