Syrie: et maintenant, on fait quoi?

Dix ans après le début du soulèvement, marqué par des massacres et des destructions inimaginables, le régime syrien est toujours en place. Parce qu’il a misé trop vite sur la chute d’Assad, l’Occident se trouve aujourd’hui dans une impasse politique.

C’était le 11 mars. Après que les eurodéputés se sont succédé à la tribune du Parlement européen lors de la session consacrée au dixième anniversaire du début de la guerre en Syrie, un Josep Borrell excédé prend la parole: « Je vous ai tous entendu répéter le nombre de tués, de réfugiés, réclamer la fin de l’impunité, le départ des troupes étrangères, déclare le chef de la diplomatie européenne. Mais soyons réalistes: l’Union ne peut résoudre à elle seule le conflit syrien. » Toute l’impuissance occidentale s’étalait dans ses propos. Et Borrell de lancer une incantation: « Il faudra un consensus entre les principaux acteurs« , un mantra répété depuis le début du soulèvement populaire.

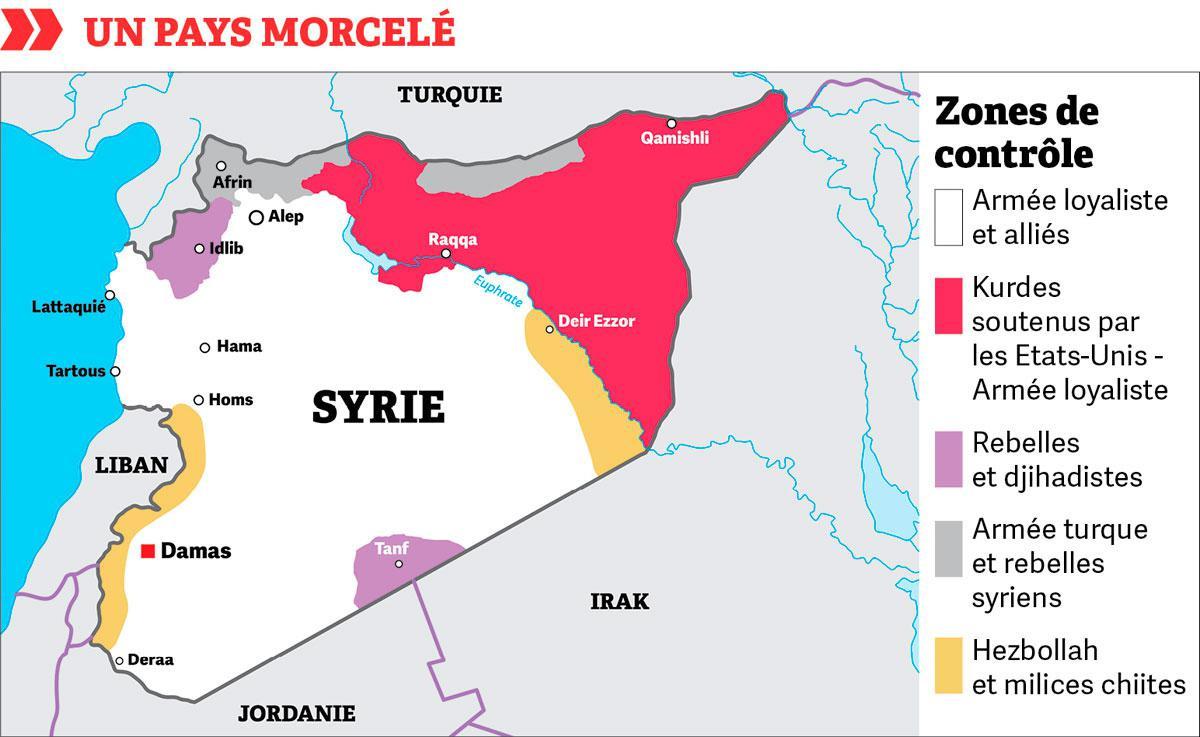

Assad n’est plus le maître absolu de la Syrie, aujourd’hui sous un triple protectorat.

Encore faut-il qu’il y ait consensus au sein même de l’Union européenne: sous pression de Londres et Paris, la plupart des Etats membres ont fermé leur ambassade dès 2012, et le représentant de l’UE à Damas s’est trouvé coincé par le tandem franco-britannique, qui entendait prendre le dossier en main. Avec, au bout du compte, cet éclatant fiasco: non seulement Bachar al-Assad est toujours au pouvoir, mais l’Union a été larguée des négociations diplomatiques. Celles-ci n’évoluent guère. Deux processus sont toujours en cours, celui d’Astana, aux mains des Russes, Iraniens et Turcs, et celui de l’ONU, mais ils ne se rejoignent pas et le Comité constitutionnel syrien est toujours au point mort. Pourquoi Bachar al-Assad se presserait-il? « Il n’a jamais négocié quoi que ce soit quand il était en difficulté, pourquoi le ferait-il maintenant qu’il est en position de force? », réagit Antoine Mariotti, qui a enquêté sur les dessous de cette décennie sanglante.

L’UE au chevet de la Syrie

Consciente d’avoir perdu toute influence, l’Europe tentera néanmoins de faire entendre sa voix lors de la « cinquième conférence de Bruxelles sur le soutien à l’avenir de la Syrie et de la région », les 29 et 30 mars… et sans la participation de la Syrie, à la fureur de Damas. Sur le plan politique, l’Europe ne pourra faire davantage que répéter son soutien à l’envoyé spécial des Nations unies, actuellement le Norvégien Geir Pedersen, qui ne semble pas récolter plus de succès que ses trois prédécesseurs pour résoudre un conflit qui a coûté la vie de plus 400 000 Syriens, dont la moitié sont des civils.

Les besoins humanitaires sont criants: sur vingt-deux millions d’habitants, cinq millions ont fui vers les pays voisins, jusqu’en Europe. L’économie s’est effondrée, une chute aggravée par la déglingue financière du Liban, l’épidémie de Covid-19 et les sanctions occidentales. Le coût des produits de base a augmenté de plus de 100% depuis 2019 et douze millions de Syriens vivent dans l’insécurité alimentaire. Si l’UE reste le principal contributeur, Josep Borrell a admis qu’après dix ans, une certaine « fatigue » s’est installée face à ce conflit inextricable, où, entre la rébellion et le régime, a émergé l’Etat islamique, qui reprend du poil de la bête dans le nord-est.

Lire aussi: Syrie: comment l’Occident s’est aveuglé

La poudrière d’Idlib

Assad n’est plus le maître absolu de la Syrie. Outre le Golan occupé depuis 1967 par Israël, le pays subit aujourd’hui un triple protectorat: russo-iranien dans la partie loyaliste, américain dans la zone tenue par les Kurdes au nord-est, et turc au nord et nord-ouest, notamment dans la province d’Idlib, où ont convergé tous ceux qui ont fui les autres bastions rebelles repris par le régime. Ce triple parrainage a fait baisser la tension dans les zones concernées, d’autant que l’on voit mal les puissances se faire la guerre sur le terrain syrien. Dernière région aux mains de l’opposition, la poche d’Idlib n’a cessé de se réduire depuis septembre 2017, dans le sillage des accords de cessez-le-feu entre Russes et Turcs. L’enclave compte aujourd’hui 2,6 millions de résidents, dont la moitié sont des déplacés. Environ 400 000 personnes l’ont quittée pour s’installer à Afrin, dans des maisons abandonnées par les Kurdes face à l’offensive turque. L’arrangement reste temporaire car le régime ne renonce pas à récupérer ce qu’il appelle un « djihadistan ».

Le Parlement européen a décrété que « la Syrie n’est pas un pays sûr dans lequel on peut retourner ».

A sa tête: Mohammed al-Joulani, émir des islamistes de Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Cet ancien cadre d’ Al-Qaeda tente aujourd’hui de se donner un profil respectable, en renonçant au djihad, dans l’espoir que HTS soit retirée de la liste des organisations terroristes, et d’ainsi devenir un interlocuteur pour les Occidentaux. Les Européens visent surtout à éviter qu’une offensive du régime ne pousse à nouveau des millions de Syriens à fuir vers l’Europe via la Turquie. A moins que cette dernière zone rebelle ne se fige en une sorte de bande de Gaza.

L’Europe n’a plus guère de cartes en main. Sa position jusqu’au-boutiste réclamant le départ de Bachar al-Assad s’est avérée contre-productive. Aujourd’hui, le leader syrien lui tourne le dos. Il s’en éloigne encore plus depuis que la justice est en marche, avec une toute première condamnation: le 24 février, un agent de sécurité du régime a été condamné à quatre ans et demi de prison en Allemagne pour complicité de crimes contre l’humanité, tandis qu’un comparse risque la perpétuité pour la mort de 58 civils et la torture de 4 000 détenus.

Lire aussi: Dix ans de guerre en Syrie et pas de paix en vue

Si le bâton n’a pas été efficace, pourrait-on essayer la carotte? Certains évoquent la réouverture des ambassades, un souhait déjà exprimé par le régime comme condition pour l’échange de renseignements, notamment sur les djihadistes européens. Mais la Belgique et la France réclament au préalable des concessions substantielles, par exemple la libération des prisonniers politiques. En attendant, des puissances régionales retrouvent le chemin de Damas, à l’exemple des Emirats arabes unis, dans une stratégie à la fois économique et politique, afin de ne pas laisser l’Etat syrien dans l’orbite de l’Iran.

Faudrait-il alléger les sanctions, dont l’efficacité reste à démontrer? Elles touchent directement les Syriens qui sont restés au pays et qui ont déjà subi la guerre, Daech, le coronavirus… L’Union européenne prétend qu’elles ne concernent pas l’aide alimentaire et médicale. Les sanctions entravent toutefois des secteurs clés de l’économie comme l’énergie (rareté du diesel), le système bancaire, les communications – les Syriens en zone loyaliste sont interdits d’accès à des plateformes comme Zoom, Netflix, Amazon… – , et dissuadent les sociétés étrangères de nouer des contrats, car les pénalités, surtout américaines, leur pendent au nez.

Retour des réfugiés?

Une autre piste serait d’oeuvrer à la reconstruction, un marché gigantesque. Là non plus, les Etats membres de l’Union ne sont pas sur la même longueur d’onde, certains étant prêts à venir avec grues et bétonneuses, d’autres s’y refusant, arguant que sans une issue politique, la Syrie risquerait d’être à nouveau détruite. Or, rendre la Syrie viable serait un moyen de faire revenir les réfugiés, notamment ceux qui croupissent dans des camps au Liban et en Turquie, et d’éviter que le pays ne se vide encore. Mais le Parlement européen a décrété que « la Syrie n’est pas un pays sûr dans lequel on peut retourner » et estime que « tout retour doit se faire de manière sûre, volontaire, digne et informée ». Les réfugiés se trouvent face à un dilemme: rentrer, c’est risquer d’être arrêté. Ne pas le faire, c’est risquer d’être exproprié.

Lire aussi: La Syrie proteste contre la Belgique

Une supervision internationale des prochaines élections? Cet été, Bachar al-Assad devrait être réélu pour un nouveau mandat de sept ans, mais ce scrutin joué d’avance aura tout d’un simulacre. Peu probable, donc, que le régime invite des observateurs neutres. La seule issue à cet interminable conflit serait de convaincre Moscou de faire pression sur son poulain: les Russes ont intérêt à favoriser une transition politique et donc une ouverture aux bailleurs de fonds s’ils ne veulent pas continuer à porter à bout de bras un Etat exsangue pour les dix années à venir.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici