Kherson, ville fantôme face aux Russes (reportage)

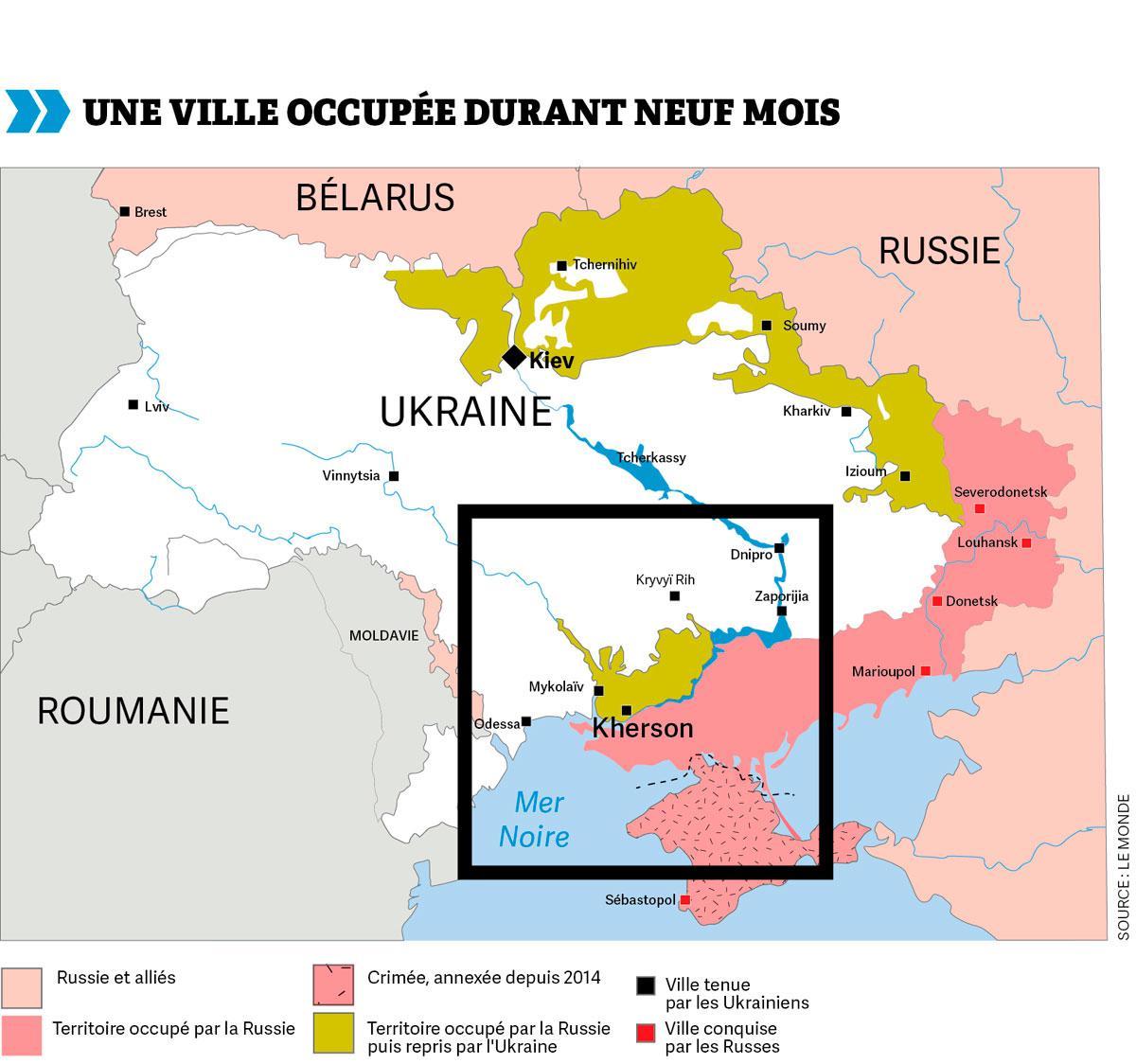

Ce fut un tournant dans la guerre: la reprise de Kherson aux Russes, désormais retranchés de l’autre côté du Dniepr. Neuf mois d’une expérience éprouvante d’occupation. Et ce n’est pas fini.

La place de la Liberté, à Kherson, est désespérément vide. Aussi vide que le bâtiment de l’administration régionale, dont un côté a été éventré par un missile. Des jeunes mères, des personnes âgées la traversent d’un pas rapide, pour attraper un des rares bus. Rester en surface, c’est s’exposer à la mort. Le 12 février, les troupes russes ont pilonné la région à 42 reprises. En ville, des obus ont frappé un cinéma et une salle de concert, des entrepôts, des maisons… Trois habitants ont été tués, qui s’ajoutent aux dizaines de civils morts ou blessés depuis la libération de la ville par l’armée ukrainienne. A chaque jour son cortège de détonations, qui créent un état de tension permanent.

Les plus âgés ont vécu ici la majeure partie de leur vie. Partir, ce serait un arrachement beaucoup trop grand.

La liesse du 11 novembre 2022 n’aura pas duré. Ce jour-là, les habitants ont afflué vers la place d’allure soviétique pour célébrer le retrait des forces russes – qui occupaient la ville depuis neuf mois – et le retour de l’autorité ukrainienne. Les drapeaux jaune et bleu étaient brandis par centaines. On s’embrassait, on pleurait et le président Zelensky avait fait le voyage depuis Kiev. Cette reconquête avait une portée d’autant plus forte que Kherson est la seule capitale régionale que l’armée russe est parvenue à conquérir. C’était une semaine après le début de l’invasion. La «république populaire de Kherson» avait ensuite été annexée à la Russie à l’issue d’un référendum à la va-vite.

«Les célébrations ont duré une semaine, c’était comme un réveillon du Nouvel An répété chaque jour, raconte Diana Nikityuk, 24 ans, recruteuse dans une société de télécoms, avec qui nous avons rendez-vous sur la longue artère piétonne, où on ne croise plus que des chats. Je ne m’y attendais pas, à part que la veille, Internet a été coupé, ce qui m’a étonné. Ma mère avait bien remarqué le matin des pick-up avec des couleurs jaune et bleu, mais à la radio, on ne disait rien. A 11 heures, subitement, c’était plein de drapeaux sur la place de la Liberté et à 14 heures, il y avait des voitures par centaines.»

De cela, plus aucune trace. Une chape de silence s’est abattue sur la ville. Résultat, au moindre bruit, au moindre coup de vent qui s’engouffre dans un volet métallique, on sursaute. Les commerces ont fermé leurs portes, et des planches en bois protègent les vitres. A l’exemple de ce salon de beauté hermétiquement clos mais dont un haut-parleur sur la façade continue de diffuser avec un certain sens de l’absurde une musique entraînante. Plus loin, des ouvriers s’affairent à remettre en état un bunker qui date de la Seconde Guerre mondiale, au cas où ça tournerait mal. A Kherson, l’histoire se déroule sous nos yeux, mais à l’envers.

Aujourd’hui, les trois ponts menant sur la rive occupée par les Russes, qui contrôlent encore 60% de la province, ont été détruits. S’approcher du fleuve est une opération périlleuse, à cause des tireurs embusqués de l’autre côté, à moins d’un kilomètre. Le Dniepr fait désormais office de ligne de front, mais il se perd au niveau de la ville de Kherson, à cause des multiples bras marécageux et de différentes îles. Les Khersoniens y passent le week-end dans leurs datchas. Des militaires russes s’y infiltrent depuis la rive gauche. Des drones sont utilisés pour les débusquer.

Les obus tirés ne sont pas que russes. D’après la porte-parole militaire locale, Natalia Humeniuk, l’Ukraine continuera de mener des opérations dans le but de libérer tout l’oblast. Mais la partie sera rude. Cette région orientale revêt une importance stratégique pour les généraux du Kremlin, qui feront tout pour reprendre le terrain perdu. Kherson est un verrou vers la Crimée, annexé par les Russes en 2014. Le canal qui achemine l’eau vers la péninsule passe par là. La ville est aussi une porte d’entrée vers Odessa et, au-delà, vers la Moldavie et la région séparatiste de Transnistrie.

Pourquoi rester à Kherson?

De 280 000 habitants avant la guerre, la population aurait fondu à 70 000 âmes. Un chiffre invérifiable. Quelles raisons d’encore rester? «C’est ici que se trouvent ma maison et mes parents, répond Andryi Vasechkin, 34 ans, employé dans une boutique de smartphones, dont l’enseigne a été balafrée par le tir d’obus sur un immeuble voisin. La plupart des jeunes sont restés pour s’occuper de leurs parents. Les plus âgés ont vécu ici la majeure partie de leur vie. Partir, ce serait un arrachement beaucoup trop grand. Enfin, il y a ceux qui, comme moi, ont un travail et sont convaincus que s’ils partent, la ville mourra. Des gens doivent rester pour entretenir l’infrastructure.»

Un des quartiers les plus dangereux de la ville s’appelle Ostrov («île»), qui se situe sur une île entourée par le Dniepr, dans la partie ukrainienne. Pour y accéder, il faut emprunter un pont de quatre cents mètres qui permet d’apercevoir les dizaines de bateaux et grues portuaires paralysés par la guerre, et qui met aussi les véhicules dangereusement à découvert. Dans ce territoire désolé, il ne resterait plus que 10% des habitants. Les derniers résidents des immeubles décrépits et troués par les impacts vivent dans la hantise d’un tir qui anéantirait leur appartement. Très peu de monde sur l’avenue. «Ce sont les durs qui restent ici», témoigne un marchand de fruits, les mains dans les poches et le regard vide, tandis qu’un petit bus jaune déglingué s’arrête devant son étal pour laisser monter et descendre quelques passagers.

Nous savions tous que des résistants étaient enlevés, disparaissaient et mouraient, mais sans qu’on en soit les témoins directs.

Dans les immeubles, il n’y a presque pas d’électricité ni de chauffage. «Mais les gens continuent obstinément à vivre là, témoigne Andryi. Des gens très cool, comme ces électriciens qui réparent les réseaux détruits par les bombardements. On vient enfin de leur donner casques et gilets pare-balles. Ils ont peur, mais après chaque destruction, ils se remettent à l’ouvrage. De vrais héros, comme les pompiers.» Le soir, c’est partout le couvre-feu à 19 heures. Une nuit d’encre s’abat alors sur la ville, où plus une lumière ne scintille, où seuls circulent encore des voitures de police qui balaient de leurs phares les chiens errants.

La vie sous les Russes

Quelle était la vie quotidienne lors de ces neuf mois à la sauce russe? «Les occupants étaient fort agressifs, déclare Diana. Ils n’ont vraiment pas gagné le cœur des citoyens. Tous les dimanches, on manifestait sur la place de la Liberté, mais c’était aussitôt réprimé avec des gaz lacrymogènes. On était sans cesse sur nos gardes, car on ne savait jamais à qui on avait affaire. Je connais une fille qui s’est trahie en invitant, sur son compte Instagram, à célébrer le 9 mai (NDLR: jour de la victoire russe sur les nazis). C’est comme ça que j’ai su qu’elle était passée chez l’ennemi. D’autre part, la police ukrainienne n’était plus là pour nous protéger.»

«Les hôpitaux, les pharmacies et le marché fonctionnaient sans problème, ajoute Andryi. Par contre, les autorités d’occupation se sont évertuées à retirer la hryvnia (NDLR: monnaie ukrainienne) et à la remplacer par le rouble. Elles ont aussi tenté de déconnecter les terminaux de paiement. Tout cela en vain. La hryvnia continuait d’être utilisée. Les terminaux étaient cachés et les commerçants les sortaient pour les clients sûrs.»

L’espoir était très fort que la ville soit libérée en avril. «Mais ça ne s’est pas passé, enchaîne Andryi. Dès lors, le désespoir a commencé à nous envahir. Cependant, nous nous sentions moralement soutenus par plusieurs chaînes Telegram, comme Mykolaiv Vanyok, qui nous ont laissé entrevoir que la libération était proche, que personne ne nous abandonnerait.» L’efficacité des Himars, fournis par les Occidentaux, a également renforcé la confiance. Ce lance-roquettes multiple a servi à démolir les trois ponts.

Les habitants vivaient sous l’emprise de ce qu’on appelait la «terreur silencieuse», car les Russes avaient créé un réseau d’indics très efficace. «Nous savions tous que des résistants étaient enlevés, disparaissaient et mouraient, notamment dans les villages autour de Kherson, mais sans qu’on en soit les témoins directs, explique le trentenaire. On apprenait la mort d’une connaissance ou d’un ami quelques jours plus tard, par d’autres sources.»

Parmi les kollaborant, ou complices de l’occupant, les anciens ont figuré en bonne place, certains n’hésitant pas à dénoncer leurs voisins. La nostalgie de l’Union soviétique a pu jouer, alors que les jeunes ne l’ont jamais connue, et sont déconnectés des réseaux sociaux russes, inaccessibles en Ukraine. Les facilités de voyage vers l’Union européenne ont fait le reste. Ce sont donc les vieux qui ont fait la file pour obtenir un passeport russe, condition pour accéder à la retraite jusqu’à deux fois plus élevée.

S’ils n’ont pas été démasqués, les pro-Russes n’ont d’autre choix que de se cacher ou de passer de l’autre côté. Par exemple en Crimée. Ou encore à Henichesk, petite cité portuaire sur la mer d’Azov, dans la partie occupée de l’oblast de Kherson, devenue capitale provisoire. Cette ville a été prise au premier jour de l’invasion. Une vieille femme aurait affronté les soldats russes en leur lançant: «Mettez des graines de tournesol dans vos poches pour qu’elles poussent sur le sol ukrainien lorsque vous mourrez.» L’anecdote continue de tourner en boucle en Ukraine afin de galvaniser les troupes.

Le rapt de Potemkine

«Là-bas, c’est Moscou, n’y allez pas!», nous avait averti un responsable de l’église Sainte-Alexandra, inféodée à l’Eglise orthodoxe d’Ukraine. «Là-bas», c’est la cathédrale Sainte-Catherine. Située sur la même avenue, elle est rattachée au patriarcat de Moscou, dirigé par le patriarche Kirill, l’ami de Vladimir Poutine. «Détrompez-vous, le patriarche Kirill de Moscou n’est plus notre boss, recadre aussitôt le père Vitalyi. Nous sommes dans un processus d’autonomisation de notre Eglise. Dans notre esprit, c’est clairement “bye bye Kirill”.» A-t-il vraiment le choix? Tout lien avec la Russie est désormais suspect et la traque aux traîtres ne faiblit pas. Le religieux en est même réduit à devoir justifier l’inscription en hommage à l’impératrice russe Catherine II sur le fronton de la cathédrale: «Notre sainte Catherine, ce n’est pas l’impératrice, mais une martyre du IVe siècle!»

L’église a surtout été le théâtre d’un enlèvement peu commun: peu avant leur retraite, les Russes y ont fait irruption pour s’emparer des ossements, ou ce qui en tient lieu, de Grigori Potemkine, le favori de Catherine II. Vadim, un fidèle, se souvient: «J’étais à l’étage, là où nous chantons d’habitude. J’ai vu des soldats faire le signe de croix et l’un d’eux a même allumé un cierge. Je leur ai crié: “Les nazis n’ont pas touché à cette sépulture, les bandéristes non plus (NDLR: partisans de Stepan Bandera, qui a collaboré avec l’Allemagne nazie), que faites-vous donc?” Et j’ai crié “Gloire à l’Ukraine”! Je n’avais pas peur, car dans la maison de Dieu, ils n’auraient rien osé me faire.»

Le patriarche Kirill de Moscou n’est plus notre boss. Nous sommes dans un processus d’autonomisation de notre Eglise.

Tandis qu’il finit son histoire, une énorme déflagration fait tomber un livre de prières et une icône dans la vitrine de l’échoppe à l’entrée du lieu de culte. Les fidèles qui s’en allaient rentrent aussitôt, et une fois la peur passée, ressortent en scrutant le ciel. Un obus venait de pulvériser une bâtisse abandonnée à cinq cents mètres en contrebas, près du Dniepr, et peut-être utilisée par des tireurs ukrainiens. La vidéo a été postée le soir même par un soldat russe sur une chaîne Telegram.

Revenons à Potemkine. Le lendemain, les Russes ont emmené un prêtre dans le sous-sol afin de récupérer les ossements. Le père Vitalyi, lui, n’a pu qu’assister sans pouvoir intervenir. Il relativise: «Potemkine est une figure historique, pas religieuse. Il a construit cette église, a fait les plans de la ville. Je ne comprends donc pas les motivations des Russes. Il n’y a pas de logique. Selon moi, ces ossements doivent à présent se trouver à Moscou.»

Le pillage du musée

Durant l’occupation de la ville, on voyait fleurir les affiches avec «Kherson, une ville au passé russe». A la veille du référendum, c’était «Russes et Ukrainiens, nous sommes une nation». Tout a disparu. A présent, c’est «Ensemble vers la victoire», «L’Ukraine vaincra», «Kherson ville héros», etc. Un slogan chasse l’autre. Le seul qui a traversé le temps date de l’époque soviétique: au sommet d’une façade, on peut lire «Miru – mir», «Au monde la paix». Tout un programme.

Entre les deux nations, c’est aussi la guerre des déboulonnages. Elle a commencé à Odessa, avec celui de Catherine II. A Kherson, les Russes ont emporté les statues: Pouchkine, Potemkine ou encore le général Souvorov, chef militaire sous Catherine II et Paul Ier. Est-ce pour les sauver des «nazis ukrainiens»? Ou faut-il y avoir un signe que Kherson n’est définitivement plus russe? Les habitants tentent de comprendre.

Les Russes ne se sont pas contentés de déboulonner. Ils ont également pillé. Conservatrice du musée d’art de Kherson, Hanna Skripka en a été le témoin direct. Sur les 13 500 pièces, peintures, statues et autres objets dont elle avait la charge, plus de dix mille sont partis en zone russe. «Le pillage s’est passé chaque jour du 31 octobre au 4 novembre. Moi-même, je me suis rendue au musée les 1er et 2 novembre, à la demande du nouveau directeur, installé par l’occupant. Il ne m’avait pas donné la raison.» A son arrivée, elle s’est trouvée en compagnie non seulement du directeur mais de deux miliciens tchétchènes et de dix représentants du ministère russe de la Culture.

«Dans les couloirs du musée, des murs étaient déjà vides. Cela m’a tellement choquée que je suis restée en retrait. Quand les fonctionnaires russes l’ont remarqué, ils m’ont dit que je n’avais pas d’autre choix que de collaborer à ces décrochages. Deux collègues n’ont pas eu les mêmes scrupules, ils participaient de bon gré à l’opération. Une trentaine d’ouvriers des services municipaux étaient également à la manœuvre, mais ils n’avaient pas plus le choix que moi.» La perte est immense: des peintres européens des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, des maîtres ukrainiens, des modernistes russes. Hanna Skripka en montre quelques exemples dans un beau livre qu’elle a apporté, ultime témoin des trésors disparus, et qu’elle feuillette avec émotion.

Entre-temps, on a retrouvé la trace des œuvres volées à Simferopol, en Crimée. Plus précisément au musée central de Tauride. «Un employé local a réussi à prendre à la sauvette des photos des œuvres entre- posées, et nous les a envoyées. Cela nous a rendu un énorme service.» Hanna travaille aujourd’hui à établir un inventaire des œuvres volées pour permettre à Interpol de les intercepter. Si, du moins, elles sortent un jour de Russie.

Le musée d’art est désormais fermé et protégé par des palissades en tôle. «A cause des bombardements continus, on a emballé et mis en sécurité les quelque trois mille œuvres restantes», précise Hanna Skripka, qui conclut dans un soupir: «Ceux qui ont volé ces œuvres ont pris mon âme.» Elle repart, son livre sous le bras, vers le bus qui la ramènera dans son quartier d’Ostrov, défiguré par les combats. Pour elle, la libération reste très virtuelle.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici