Une affaire de famille

Le roman-photo qu’Hervé Guibert consacrait à ses grand-tantes en 1980, et que Gallimard réédite aujourd’hui, n’a pas pris une ride. Une réflexion pénétrante sur la vieillesse, la mort et le regard.

Le monde se divise en deux parties : ceux qui ont découvert Hervé Guibert de son vivant, et à travers son oeuvre protéiforme et hypnotique capturé en direct la pulsation inquiète et sauvage des années 1980 ; et puis les autres, orphelins de la vision organique, passionnée et autofiltrée que ce témoin esthète a jetée sur une époque charnière de l’histoire, traversée coeur au plancher. De toutes les aventures esthétiques et intellectuelles, il ne résistera pas à l’urgence du désir qui décimera une partie de sa génération, frappée en plein vol par le sida, dont il fera un matériau littéraire sidérant avant d’y succomber en 1991, à seulement 36 ans. Trop jeune pour mourir. Mais bien assez vieux pour devenir une figure romantique culte, que son physique d’ange souvent aperçu dans des autoportraits vaporeux n’a fait qu’amplifier. Heureusement, il n’est pas trop tard pour s’imprégner de l’atmosphère à la fois cruelle et évanescente de sa partition, qui n’a rien perdu de son mordant et de sa fulgurance, comme le démontre la réédition soignée de son roman-photo Suzanne et Louise, publié en 1980.

Le jeune homme n’a que 24 ans quand il publie ce portrait troublant de ses deux grand-tantes. Au départ, ce devait être un film, vite avorté, ses aïeules lui opposant un refus catégorique. Il n’a pas encore écrit les récits incandescents, sous forme de roman ou de journal, où il s’abîme dans la contemplation brutale et stylistiquement dépouillée de son propre corps malade ( Cytomégalovirus, journal d’hospitalisation, Le Protocole compassionnel…), qui feront instantanément de ce Cyril Collard ( Les Nuits fauves) intello l’une des figures majeures de l’autofiction en même temps qu’une icône sacrificielle de cette jeunesse impatiente, magnifiquement ressuscitée récemment dans Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré. A l’aube des années 1980, il n’est encore qu’un jeune critique de cinéma et de photographie au Monde même s’il s’est déjà fait remarquer avec un premier roman autobiographique manifeste au titre prémonitoire, La Mort propagande, qui donne un avant-goût de ses obsessions – la mort, le sexe, le désir, les fantasmes, les corps…- et frappe les esprits par la tension qu’il orchestre entre l’exposition crue de ses pulsions et la langue clinique d’une grande pureté utilisée pour les décrire. Un mélange ensorcelant – qui rappelle les vanités sépulcrales d’un Robert Mapplethorpe – que l’on retrouve dans cet album de famille dérangeant.

» Louise et Suzanne, deux vieilles femmes seules, recluses, deux soeurs. Petites, grises et courbées pour celui qui les croise dans la rue, banales. Deux femmes qui vivent depuis plus de quarante ans dans un hôtel particulier du XVe arrondissement. Un jardin touffu en été, misérable en hiver, clôturé par une lourde porte de métal noir. Deux femmes gardées par un chien, un gros berger allemand, Whysky. Un chien qu’on a acheté pour garder l’argent de ces deux femmes, un chien de garde. Ce pourrait être un lieu pour le crime, mais tout ne se jouera qu’en simulacre. » Le décor, lugubre, est planté. Et, d’emblée, on perçoit sous le vernis d’une langue satinée le poison d’un regard sans concession, impression encore renforcée par les textes manuscrits ruisselant sur les pages du cahier. Une écriture appliquée de premier de classe dont le tracé régulier et sans heurt suggère une bienveillance qui tranche avec l’acidité du propos et souligne l’étrangeté de ces gros plans arrachés à l’intimité des deux femmes, actrices conscientes ou non d’un petit théâtre macabre.

Un dispositif formel d’une maîtrise absolue. Le petit-neveu décrit d’abord le quotidien de ce tandem dans lequel la cadette, » ancienne carmélite, sert de bonne, humble et tyrannique » à l’aînée, » qui a l’argent « . Une rivalité sourde qui n’apparaît pas immédiatement sur les photos, leur ressemblance physique suggérant au contraire une complicité de vieilles filles à toute épreuve, mais dont on devine peu à peu les stigmates dans certaines attitudes, certaines mimiques, comme une contrition chez Louise et un air de défi chez Suzanne, qui avoue crânement » je n’ai jamais aimé, que moi « . Dix ans séparent les deux femmes, qui n’ont même pas été élevées ensemble. Dans ce couple de fortune, Louise fait tout mais se venge dès qu’elle peut : » L’eau qu’elle jette sur le corps de Suzanne est toujours trop chaude, les aliments qu’elle lui sert trop cuits et froids. » Chacune porte sa croix. Celle de Suzanne porte le nom de son ex-mari, qui a » racheté sa pute à son souteneur » pour » chaque dimanche, juste avant le café « , disparaître avec elle pendant » quatre jours « .

La métamorphose

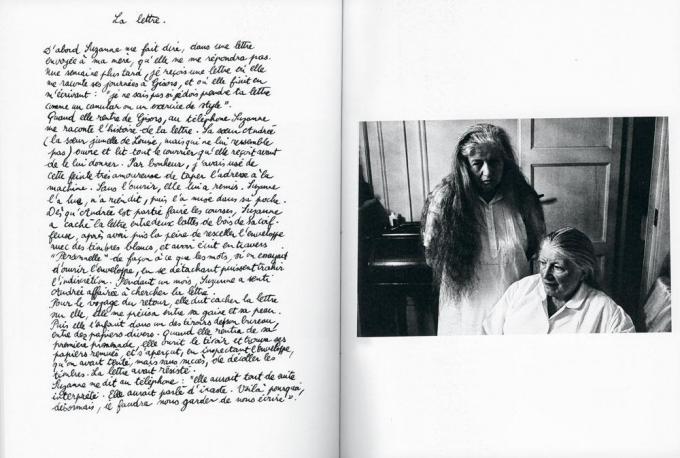

D’une voix faussement détachée, le romancier ironise sur leurs tentatives pour séduire ce petit-neveu qui s’intéresse à elles. Une distraction dans le ballet de leur vie » ordonnée avec une précision terrible, minutée » où un coup de sonnette fait figure d’événement. C’est cet agencement sclérosé que le jeune homme va s’atteler à fissurer. Pour atteindre la part d’humanité cachée derrière les masques de cire interchangeables. Comme quand il demande à Suzanne de le laisser photographier ses jambes. Suzanne rechigne mais finit par accepter. Et c’est dans ces instants d’abandon que la magie opère. Hervé Guibert n’est pas un pervers, il traque dans les corps qui se délitent ou s’abandonnent la fragilité humaine, qu’il sublime dans des clichés en noir et blanc baignés de pénombre. Un côté mystique entoure du coup ces rituels qui rythment des vies enfermées dans le silence et la rancune.

Ici et là, HG glisse des réflexions esthétiques sur sa démarche, comme pour en sonder le fondement et trouver le ton juste. Une quête de vérité artistique essentielle pour celui qui fréquente déjà Michel Foucault à l’époque. Ainsi, écrit-il, pour faire de bonnes photos, il ne faut pas seulement des objectifs, il faut » des choses immatérielles, de l’ordre de l’amour, ou de l’âme, des forces qui passent là et qui s’inscrivent, funestes, comme le texte qui se fait malgré soi, dicté par une voix supérieure… « .

On touche à une forme d’exorcisme dans cette mise à nu et cette confrontation avec la mort. Quand Louise défait pour la première fois ses longs cheveux gris, un processus libérateur s’enclenche. C’est comme si elle se débarrassait enfin de sa couronne d’épines, qu’elle tournait le dos à ces années passées au carmel à » faire le sacrifice de son corps « . S’il ne leur fait pas de cadeaux, sinon celui inestimable de les rendre à nouveau vivantes, l’inoubliable auteur de L’Homme au chapeau rouge ne cède jamais au cynisme. Une forme de tendresse transpire même de ce voyage dans l’intime. Qui n’a au fond qu’un seul but : témoigner de son amour.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici