Les traumas enfouis

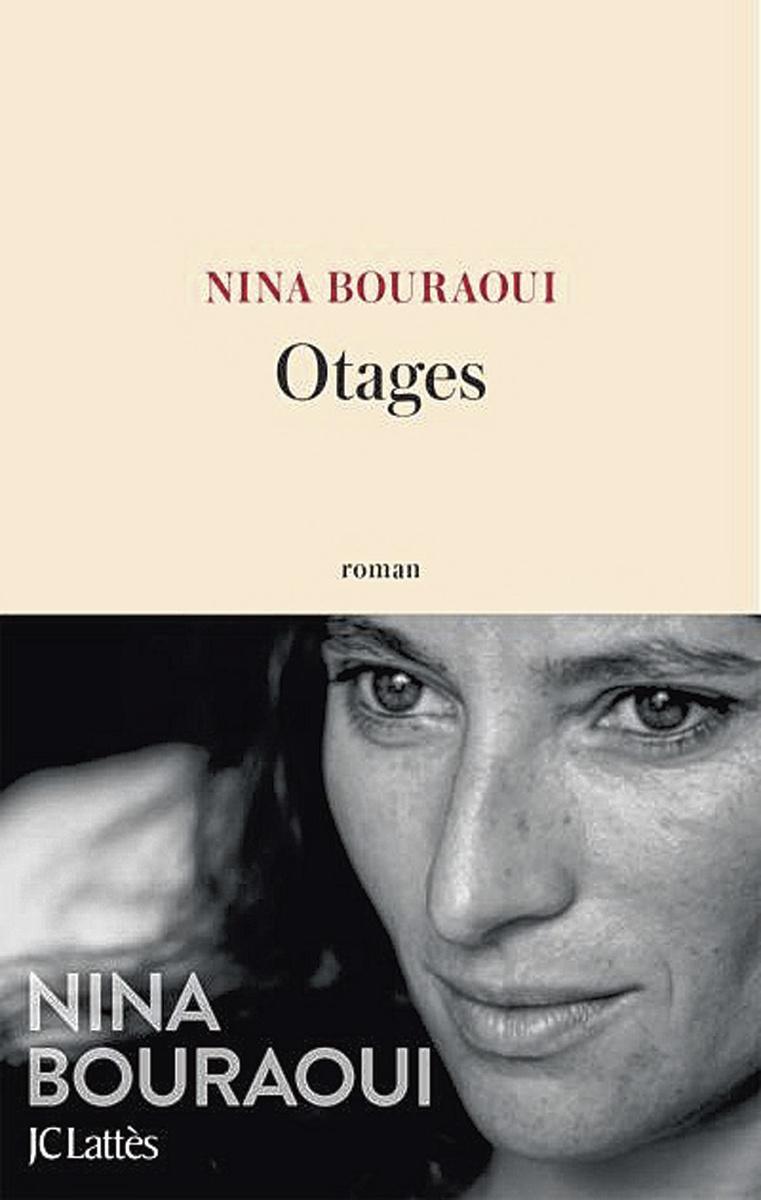

Le jour où une femme se révolte… Dans Otages, roman sous haute tension, Nina Bouraoui confronte une salariée de 53 ans en perte de sens à la cruauté du monde du travail et à celle des hommes.

Depuis ses débuts en 1991 avec la Voyeuse interdite, Nina Bouraoui n’a de cesse d’interroger son identité, le métissage, le désir ou la condition des femmes. Dans Otages (1), monologue touchant et au scalpel, écrit à l’origine pour le théâtre, elle pare Sylvie Meyer, employée modèle dans une usine de caoutchouc, d’une voix fluctuante et d’une vie qui se crevasse. A 53 ans, son mari la quitte faute d’avoir brisé le mur de l’incommunication. Victor Andrieu, patron en panique, la presse de dénoncer ses collègues les moins efficaces. Jusqu’au jour où cet édifice de dévouement fait femme implose, séquestre l’homme puissant pour qui elle n’est qu’un rouage et laisse apparaître un trauma intime longtemps enfoui.

L’inconscient aussi est un preneur d’otages !

Otages a été écrit en 2015 pour la scène. Cinq ans plus tard, il apparaît comme visionnaire d’une France qui ne veut plus plier l’échine. Aviez-vous conscience d’écrire un texte en résonance avec l’époque ?

On pense parfois à tort que les auteurs sont hors de la société. Au contraire, ils ont un oeil qui prend son temps pour la ressentir. Une chose était certaine : dans Standard, un personnage s’appelait déjà Sylvie. J’ai souvent parlé des gens qui sont dans la marge, de la fragilité, des ombres du monde. Je sentais poindre un soulèvement populaire – c’est ce à quoi nous assistons, depuis un an et demi, avec les gilets jaunes. Je percevais aussi que la parole des femmes, sous muselière, devait se libérer. Nous sommes toutes liées par une sororité négative : celle d’avoir été, enfant, adolescente ou jeune femme, dans une situation soit délicate, soit dangereuse soit tragique avec un homme. Sylvie Meyer est le faisceau d’une société qui va mal. C’est une proie à la fois physique et intellectuelle.

Le titre, Otages, se décline au pluriel. Que nous dit ce choix ?

Cela s’est imposé tout de suite. Victor Andrieu est bien entendu otage au sens propre, mais Sylvie l’est aussi de sa jeunesse, de sa grande solitude depuis le départ de son mari. Elle est aussi prisonnière de son rapport à son propre corps : elle n’arrive plus à se donner du plaisir. Enfin, elle est enferrée dans un silence opaque, comme bon nombre de victimes mais aussi dans un déni. Le texte commence d’ailleurs par : » Je n’ai aucune expérience de la violence. »

Diriez-vous de Sylvie qu’elle est une narratrice non fiable ?

C’est une menteuse. Plus elle va transgresser sa morale, bafouer ses valeurs solidement établies en accomplissant le dessein de trahison de ses collègues imposé par son patron, plus elle va se relier à un épisode de violence primitive que lui a fait subir Gilles, un homme plus âgé, quand elle était adolescente. Elle finira par avouer à quel point elle est familière de la sauvagerie. Combien la violence fait aussi partie de sa nature et pourquoi elle l’exerce à son tour. Elle est tout en fissures puis elle s’abîme, s’effondre. C’est une histoire d’accumulation de petites charges : elle nous raconte le départ de son mari comme elle dirait qu’elle ne doit pas oublier d’aller chercher ses vêtements au pressing. Elle est arrivée à une existence où il n’y a plus de temps pour la joie.

Y a-t-il, dans le rapport aliénant entre l’employée et son patron, quelque chose aussi de la charge mentale ? Sylvie nous dit : » Il n’avait aucune compassion pour nous tous. Il se soulageait, voilà tout. »

C’est aussi un verbe qu’on emploierait dans un contexte charnel. Victor Andrieu est très ambivalent : il prend Sylvie également en otage quand il l’accable de ses propres doléances, quand il lui demande d’être sa complice. Quand il lui impose son discours sur les dominants et les dominés, il lui rappelle, avant de se reprendre, que l’argent est sexuel. Tous les patrons ne sont pas comme ça mais lui incarne cette force écrasante qui fait qu’un ouvrier peut se sentir méprisé.

En quoi était-ce important, au départ, de faire de Sylvie un bon petit soldat ?

Dans le travail, elle a introduit toute son énergie amoureuse et sexuelle déficiente. C’est une femme investie qui s’est sacrifiée. Elle fait de sa conscience professionnelle une vraie valeur et la voilà coincée dans cet entre-deux où son patron mais aussi ses » abeilles » comptent sur elle. Le fait d’être irréprochable masque chez elle une souillure. Elle est envahie par la culpabilité. C’est le discours de quelqu’un qui a été agressé, et qui a laissé cette expérience destructrice se glisser sous sa peau. Qui n’aspire plus désormais qu’à un bonheur jaune pâle. Mais Sylvie est aussi celle qui, une fois que se brouillera sa propre frontière entre bien et mal, renversera la vapeur et cherchera une forme de rédemption.

Avant la révélation de l’épisode vécu par Sylvie adolescente dans un flashback, vous en déposez les stigmates : une tache rouge qui s’étend sur une robe, une odeur âcre…

Comme je parle beaucoup de ce qui est cadenassé dans ce roman, utiliser les sens me semblait aller de soi : ce sont ces traces-là qui réveillent ou entrouvrent une porte, en général. L’inconscient aussi est un preneur d’otages ! L’odeur va faire prendre conscience au lecteur de la réalité de sa violence. C’est le signe que Sylvie est désormais capable de parler.

Vouliez-vous faire de Gilles, ce prédateur marginal, une incarnation du mal à la façon des contes ?

Oui, ça pourrait être le Grand Méchant Loup, ou Barbe-Bleue. Quand j’ai repris le texte pour en faire un roman, à la relecture de cette scène, j’ai été effrayée par ma propre acuité. J’avais failli moi-même me retrouver dans ce genre de situation – je sortais beaucoup, l’été, avec mes cousins, sans conscience du danger. Un énergumène comme Gilles, j’en ai croisé un. Il avait 35 ans, nous 16 et il nous racontait des histoires insensées… nous étions fascinés. J’ai fini par refuser de l’accompagner seule en Zodiac. Peut-être que je me suis souvenue à temps que quand j’avais 8 ans, ma mère était rentrée plus tôt du travail, se tenant les seins dans cette très jolie robe jaune avec des coeurs rouges déchirée, des traces de suie, des crachats dans les cheveux. Elle n’en a jamais dit plus. C’est un élément fondateur dans mes romans.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici