Les routes du ciel

Une personnalité dévoile ses oeuvres d’art préférées. Celles qui, à ses yeux, n’ont pas de prix. Pourtant, elles en ont un. Elles révèlent aussi des pans inédits de son parcours, de son caractère et de son intimité. Cette semaine : le styliste Jean-Charles de Castelbajac.

Le Pause Café vient de se vider comme une cour d’école après la récré. Pour une migration en deux étapes : l’arrêt cigarette sur la terrasse chauffée, puis le retour au bureau, sur le coup de 15 heures, créneau horaire de tout Parisien à l’heure d’été. Ne reste plus qu’un petit couple de Japonais sur la banquette en skaï, seuls touristes dans cet établissement branché du XIe arrondissement, pile entre Bastille et le Bataclan. Le lieu ? Principe brasserie (la frite en moins, le quinoa en plus), une déco néoindustrielle où on mélange le carrelage métro et le granito mais (modernité oblige) qu’on égaie tout de même par de petites touches colorées du plus bel effet. Finalement, il ressort de ce cadre un petit air de cantine scolaire, dans laquelle on atterrirait vingt ans plus tard, le visage commençant à se marbrer de rides mais toujours avec le jeans, la trottinette et le tee-shirt à logo version nineties. C’est ici que nous attendons Monsieur Arc-en-ciel, le couturier spécialiste de la couleur, touche-à-tout artistique, récemment propulsé à la direction fashion de Benetton. Un ange descendu du ciel, si l’on ose dire, car la célèbre marque italienne était à deux doigts du coma. Un bilan catastrophique qui a forcé Luciano Benetton himself à sortir de sa retraite pour reprendre, à 84 ans, la direction des opérations.

Vendre une collection, c’est comme vendre ses souvenirs, c’est douloureux.

Ecce homo ! Avec dix petites minutes de retard arrive Jean-Charles de Castelbajac, barbe de trois jours, trois housses de vêtements sur le bras. Vêtu de ses couleurs fétiches, pull en cachemire brodé d’un gros logo Benetton, veste de marin parsemée de petits drapeaux, casquette rouge et écharpe écossaise, il s’installe, empreint de sa réserve toute aristocratique.

Suspendu à un nouveau rythme de vie – trois semaines en Italie, une à Paris -, il a l’allure de l’homme qui court entre tous ses rendez-vous. Mais à 69 ans, il porte toujours aussi beau. Ce soir, c’est le lancement de ses capsules pour Vilebrequin, les maillots de bain, d’où les trois tenues qu’il traîne aujourd’hui d’interview en interview. Du coup, il ne sait plus trop ce que vous lui voulez et c’est tout naturellement qu’il enchaîne sur Benetton, cet immense » challainge » face auquel les maillots de bain font figure de récréation. Devant son café allongé et son eau minérale, il explique que le » challainge » est artistique et économique, d’ailleurs si ça marche, ça prouvera au monde entier que le luxe est non seulement démocratique mais aussi éco-socio responsable. Premier test, le tee-shirt à huit euros cet été.

Sur le fait d’aller le chercher lui alors que tant de jeunes s’entre-tueraient pour occuper sa place, Jean-Charles de Castelbajac s’exclame : » Oui, c’est magnifique et il faut reconnaître que c’est franchement audacieux de leur part ! D’autant que je n’avais rien demandé et que beaucoup de noms prestigieux étaient sur la table ! » The Perfect Match en somme, d’autant que dans le style, Benetton et le couturier partageaient déjà pas mal de choses : » L’ironie, le tricot et surtout la même gamme de couleurs. » Comme celle qu’il avait utilisée pour les vêtements liturgiques des Journées mondiales de la jeunesse en 1997, dont la fameuse chasuble rebrodée de croix multicolores portée par le pape Jean-Paul II. » Je suis sans doute le seul couturier à avoir habillé un saint « , lâche-t-il sans forfanterie avant d’ajouter que cette expérience a produit en lui un » déclic « , celui d’arrêter le luxe pour les élites pour le rendre accessible à tous les publics.

Sourire habité mais regard attristé, le couturier rebondit sur Notre-Dame et signale que, grâce à Dieu, la chasuble du pape, conservée dans la sacristie, a pu être sauvée de l’incendie du 15 avril dernier. Ce soir-là, Jean-Charles dessinait à la craie une femme sur la devanture rouge de la boutique Valentino à Paris : une sorte de visage sur des flammes, telle une » synchronicité » (théorie de Carl Gustav Jung qui postule l’occurrence simultanée d’au moins deux événements sans lien de causalité apparent, mais qui font sens pour la personne qui les perçoit). Averti du drame, le créateur a embarqué sa compagne pour aller prier et chanter sur les lieux du brasier. » Notre-Dame, c’est le refuge de nos peines et le cénacle de nos joies. De la même manière qu’on n’envoie pas un texto à un ami qui souffre, je n’allais pas prier devant ma télé, alors j’y suis allé. » Oui, la chasuble est sauvée, comme la célèbre tunique de saint Louis, d’ailleurs, » sorte de super tee-shirt » découvert lorsqu’il a débarqué, à 19 ans, dans la Ville Lumière et qui, avec sa coupe à plat, est devenue l’ADN du futur couturier.

La beauté du presque rien

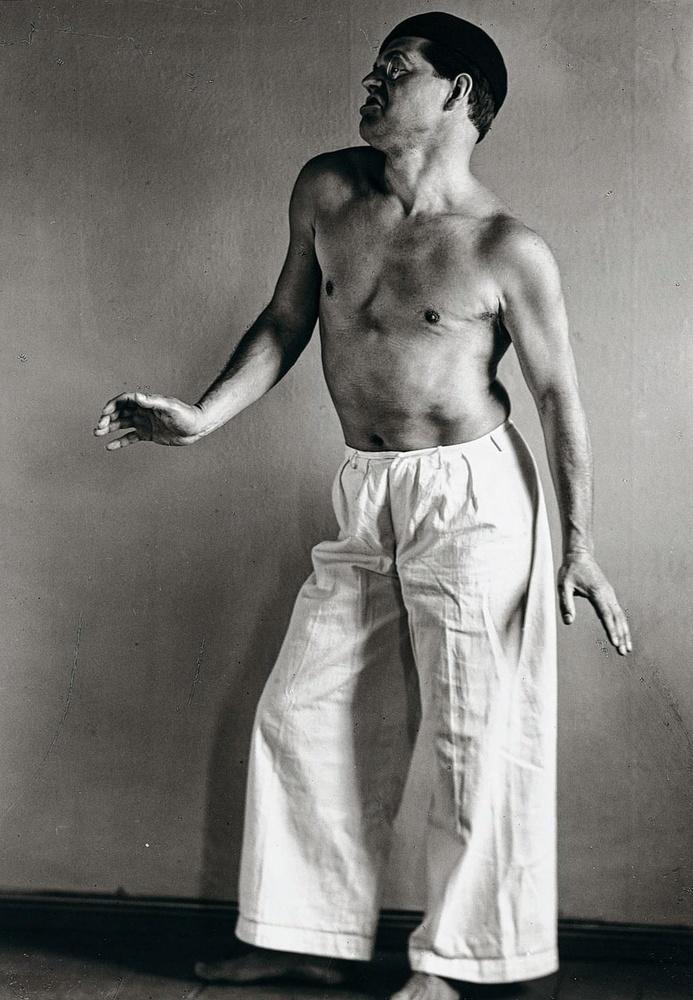

Mais remontons à ses premières rencontres avec l’art. Passons la salle des chevaliers remplie de blasons dans la pension militaire où il a passé onze années de son enfance pour atterrir à Limoges où, accompagné de sa maman, il a rencontré Raoul Hausmann. Un dadaïste, considéré comme l’un des fondateurs du mouvement à Berlin et qui, après avoir fui l’Allemagne nazie, a raté le dernier bateau pour New York et s’est retrouvé à crever la faim dans le Limousin. Forcément donc, un original qui se plaisait à parader en ville en robe de chambre, monocle sur le nez, femme et maîtresse ensemble à ses bras. Pour Castelbajac, 17 ans, ce fut l’étreinte initiale avec l’art contemporain, qu’il n’a cessé ensuite, et le premier, de décliner dans toutes ses créations. A ce moment donc, coup de foudre avec des collages d’Hausmann et fascination pour cette économie de moyens – chère au mouvement surréaliste – qui » à partir de presque rien parvenait à produire des choses aussi belles que poétiques « . Ce jour-là, maman de Castelbajac, excentrique elle aussi, offrit à son fils sa première oeuvre d’art : un beau collage sur du carton ondulé. Avant que Jean-Charles en achète lui-même une seconde puis le portrait de Raoul Hausmann par August Sander, une photo qui fut le début d’une grande collection. Ce qui le touche particulièrement dans ce cliché ? L’attitude d’Hausmann, » mélange de bravade et de romanesque « .

Car Jean-Charles, cinquante ans de carrière désormais, a été lui-même un grand collectionneur. Pas celui qui achète et spécule mais celui qui reçoit et qui échange avec tous les grands artistes des années 1970, 1980 et 1990. Des amis comme Mapplethorpe ou Basquiat, qui lui tiraient le portrait, ou Keith Haring, qui, parmi d’autres, réalisait les invitations pour ses défilés. De la peinture, de la photo, des collages et de bien belles choses dont le styliste a dû – la mort dans l’âme – se séparer en 2003 pour sauver sa maison de couture avant de la perdre définitivement en 2015. » Vendre une collection, c’est un peu comme vendre ses souvenirs, c’est extrêmement douloureux. D’autant que le fil conducteur de cette collection, c’était ma vie elle-même. Sans doute aurais-je dû la vendre discrètement, comme tout le monde dans ces cas-là, mais j’ai décidé de la vendre avec panache, en la médiatisant… Sans doute mon côté épique, un peu romantique, un peu stupide aussi. Comme quoi, dans le désarroi, on est capable de ne pas faire les bons choix « , confie-t-il, hésitant à poursuivre sur ces mauvais souvenirs. Ce qui l’a sans doute le plus chagriné, c’est que les oeuvres qu’il considérait comme les meilleures sont parties à des prix dérisoires.

Le message de l’au-delà

Autre oeuvre d’art parmi ses préférées : ce dessin de Keith Haring, un homme qui fut » un véritable coup de foudre de création « , rencontré par l’intermédiaire de Claude Picasso, à la demande de l’artiste américain qui souhaitait le même manteau composé d’ours en peluche qu’avait réalisé le couturier pour Diana Ross et Madonna. Alors, JCDC lui demande en échange de lui dessiner le carton d’invitation de son prochain défilé, ce que Haring décline, faute de temps. » Et puis, trois jours après sa mort, un ami m’apporte ce dessin, Keith l’avait réalisé sur son lit de mort. Il s’était représenté en Radiant Baby (le bébé radieux) qui avait grandi et qui, de sa main, tentait d’attraper le vide. Pour moi, c’était un message de l’au-delà. Depuis, son souvenir me poursuit. »

De sa propre mort, Castelbajac n’a pas peur. Parce qu’il est croyant et parce qu’il ne voit la fin que comme une étape avant de rejoindre les siens et ceux qui lui sont chers. » Une grande étape avant les retrouvailles. » D’ailleurs, raconte-t-il, il a déjà construit une » descendance sentimentale « , à travers ses fils, mais aussi à travers tous ces vêtements et tissus qu’il dissémine partout. » Beaucoup de gens auront une petite parcelle de moi… » La foi, don ou travail ? Bonne question. Pour lui, surtout un rythme qui l’accompagne et une confiance qui lui permet de traverser la vie. Et » une manière de reconnaître sa chance et d’être forcé à s’épanouir avec ce qu’on nous a donné « .

Les questions de l’art et la puissance du mystère

Pour terminer, JCDC a choisi une oeuvre célèbre de Caspar David Friedrich : Le Voyageur contemplant une mer de nuages. » Parce qu’il est de dos et qu’il voit la route avant nous. Une figure de leader, une sorte de rock star dont nous ne serions que les followers. » Si Mitterrand aimait à dire que le génie, c’est de durer, Jean-Charles de Castelbajac considère plutôt que le vrai génie réside dans la capacité d’un homme à regarder le futur et de faire de la curiosité sa meilleure amie.

Avant de le laisser à deux jeunes instagrameuses pétillantes d’impatience, nous l’interrogeons sur la vocation de l’art, sur sa raison d’être. Légèrement perturbé par ce rendez-vous qui s’impose à lui, le couturier se rassied, perplexe. Et conclut : » Définitivement, je pense que l’art est avant tout une manière de poser des questions et de tenter de rétablir ensuite la puissance du mystère dans une société qui s’évertue à tout dévoiler. «

Caspar David Friedrich (1774 – 1840)

A une époque où le must du genre reste la peinture religieuse, Friedrich écarte Dieu et ses saints au profit de la nature, qu’il dépeint aussi majestueuse que mystérieuse. En réalité, l’opposition n’est qu’apparente car aussi romantique qu’elle paraisse, sa peinture est empreinte de nombreux motifs religieux pour celui qui sait les voir. Tels le rocher, symbolisant la foi, l’ancre, représentant l’espoir, ou le simple chemin, figure allégorique du cours de la vie. Si, en soi, l’allégorie n’est pas nouvelle, c’est le traitement de sa grandeur qui étonne ses contemporains : là où d’ordinaire la nature sert de décor, ici elle vampirise toute la toile, réduisant l’homme au rôle de simple figurant ou spectateur. Contrairement à ses contemporains encore, Friedrich ne fera jamais le sacro-saint voyage en Italie et restera hermétique à l’académisme ou au romantisme de l’époque, pour s’enraciner plus encore dans ses bonnes vieilles forêts allemandes.

Sur le marché de l’art : si, de son vivant, Friedrich était reconnu comme l’un des plus grands de son temps, sa renommée s’effondre à sa mort pour renaître au début du xxe siècle. Pour les oeuvres moyennes, les dessins avoisinent 30 000 euros tandis que les plus belles naviguent entre 200 000 et 500 000. Record à 920 000 euros tout de même. Plus rares, ses peintures : les plus belles s’arrachent à plus de deux millions d’euros.

August Sander (1876 – 1964)

» En photographie, il n’existe pas d’ombres que l’on ne puisse éclairer « , disait-il. Un mantra qui résume tout le travail de ce grand photographe allemand. Si, au départ, il se lance dans la photo industrielle ou le portrait bourgeois – comme à peu près tout le monde -, il s’en détache rapidement au profit de la » sociologie de l’image « . Concrètement, il s’agit de capturer toute la diversité du peuple allemand. Pris dans leur environnement naturel, ses sujets appartiennent à tous les milieux et seront publiés dans Visage de ce temps, dont les 50 000 négatifs originaux seront détruits par les nazis en 1944. Après la Seconde Guerre mondiale, Sander s’attache à dresser une nouvelle sociologie, non plus par métier ou catégorie sociale mais par région. Une oeuvre gigantesque et criante de vérité.

Sur le marché de l’art : en photo, tout dépend de la date du tirage et de ce qu’elle représente. Handlanger, par exemple, prise en 1927, a atteint plus de 500 000 euros là où un portrait d’Otto Dix, remontant à 1926, plafonne à 33 000. D’autres clichés, eux, sont disponibles à partir de 1 000 euros.

Keith Haring (1958 – 1990)

Héritier de Basquiat et de Warhol, Haring se tourne vers le street art et le graffiti par vocation, et non par déterminisme social. Dans la rue, dans le métro, au Club 57, à New York, il tagge et performe au milieu du monde. Au programme : des dessins, de la peinture, de la sculpture et quelques figures emblématiques comme son Radiant Baby, symbolisant la vie, la joie et l’espoir. Son oeuvre est caractérisée par la répétition infinie de formes cerclées de noirs mais remplies de couleurs. Haring n’en est pas moins un artiste engagé : toute sa vie, il a dénoncé le racisme, l’homophobie, le nucléaire, le sida et, de manière plus globale, tous les préjugés sociaux.

Sur le marché de l’art : si Keith Haring militait pour un art accessible à tous, le marché vampirisera son oeuvre après sa mort, avec une progression de plus de 200 % en l’espace de vingt ans : peintures jusqu’à cinq millions, dessins à partir de 2 000 euros et frôlant les deux millions, estampes de 200 à 30 000 euros.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici