La beauté des brèches

Une personnalité dévoile ses oeuvres d’art préférées. Celles qui, à ses yeux, n’ont pas de prix. Pourtant, elles en ont un. Elles révèlent aussi des pans inédits de son parcours, de son caractère et de son intimité. Cette semaine : Typh Barrow.

Strokar, à Ixelles, un ancien Delhaize transformé en temple du street art : 5 000 mètres carrés d’expositions, entre tags gigantesques, photos, toiles ou installations. C’est ici, parmi des dizaines et des dizaines d’opus, que Typh Barrow nous a fixé rendez-vous. Un décor en or, qui dynamite la rétine et impressionne tant par la monumentalité de ses espaces que l’originalité de la démarche. Des oeuvres remplies de couleurs, grafées, pochées, éclaboussées et qui tranchent franchement avec le carrelage fumé du supermarché. Typh venait jadis y faire ses courses, le samedi. Avant d’y revenir récemment avec The Voice, l’émission télé qui propulse de jeunes talents dans laquelle elle officie cette année comme quatrième coach. Hyperemballée par le lieu, la chanteuse joue à fond le jeu pour la photo et grimpe, ses boots stiletto 12 cm aux pieds, sur le muret du parking, pour poser sous ce portrait gigantesque de Jan Van Eyck, réalisé à la bombe par un artiste italien. Tailleur pantalon rose bonbon, elle explique être pourtant un vrai garçon manqué, une fille élevée entre deux frères mais qui, enfant, avait déjà la voix d’un gamin. Une tessiture grave qui a contribué à forger sa personnalité. Vingt ans plus tard, c’est un talent à la Amy Winehouse, sans les tourments de la drogue, de l’alcool et de l’anorexie, qui vous fait face. Une femme rayonnante qui, sans le vouloir, sature l’espace de mots, de gestes et de questions.

Grosses bagues de bikers entrecoupées de têtes de mort sur tous les doigts, Typh explique que ce n’est pas un hommage à Johnny ou à la moto mais plutôt aux memento mori, ces petites vanités chères aux artistes de la Renaissance qui rappelaient aux hommes qu’ils sont destinés à mourir. Une manière indirecte de les encourager à vivre. La chanteuse – aussi auteure, compositrice et pianiste – assure n’avoir peur ni de l’une, ni de l’autre. Pour elle, la vie n’est qu’un jeu. Elle en a connu plein avant et ne doute pas d’en connaître d’autres encore. Son âge reste d’ailleurs un mystère qu’elle ne dévoile pas ; pas par coquetterie mais parce que ça ne veut » tellement rien dire « . Dans le fond, bien qu’elle se considère comme une » vieille âme « , elle pense être restée accrochée à ses 16 ans, tandis que ses parents en auront toujours 45. » L’âge, une notion tellement inégale quand on y pense, une invention de l’être humain pour compter et décompter les années et qui génère plus d’angoisse que de plaisir de vivre. »

La musique de Jan Van Eyck

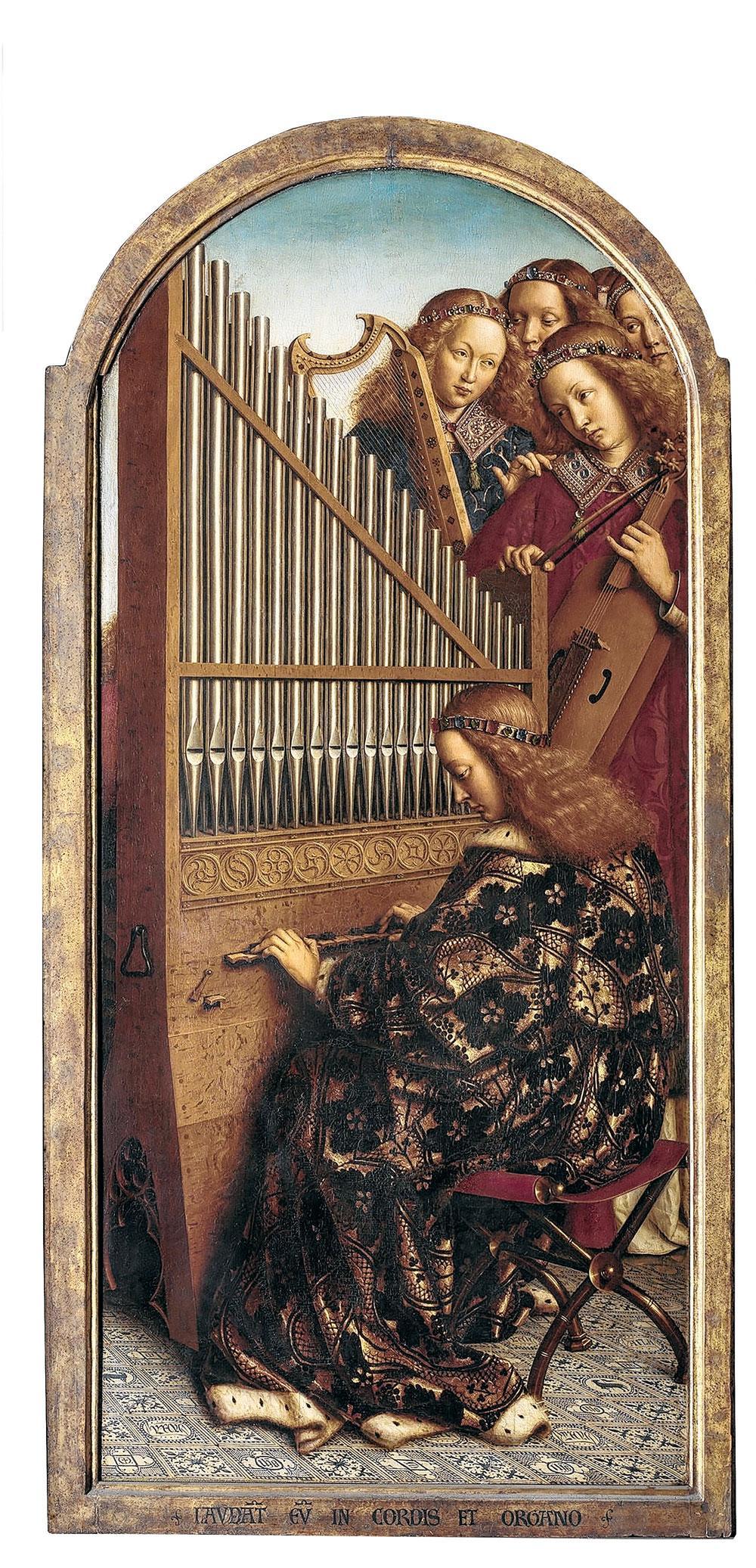

Typh Barrow entame sa sélection d’oeuvres d’art par Jan Van Eyck, parce que, chronologiquement, » ça se tient « . Elle prend toutefois le soin de préciser que dans sa petite ligne du temps à elle, ce serait plutôt par le peintre Paul Delvaux que tout a commencé, mais on en parlera après. Jan Van Eyck, donc. Pour deux panneaux de l’emblématique retable de L’Agneau mystique : ceux des anges chanteurs et des anges musiciens. Pour la musique, bien sûr, mais aussi pour la finesse de l’exécution des motifs, une précision exceptionnelle qui a rendu célèbre le maître flamand tant auprès des grands que de ses contemporains européens. » J’ai appris que grâce à sa minutie, des historiens et musicologues avaient réussi à reproduire les instruments de musique des anges et à retranscrire la partition de leur chant ! C’est incroyable quand même ! Et dire que ce chef-d’oeuvre est à Gand « , se réjouit celle qui a consacré un exposé au peintre à l’école et qui, malgré sa passion, s’est fait buser par son professeur.

Trop d’enthousiasme sans doute, l’adolescence, une période que Typh qualifie de plutôt » compliquée » pour elle, tant » la différence » est rarement bien acceptée dans les cours de récré. Sa voix déjà, son nez » crochu » et toutes ces choses qui forgent une personnalité et qui, déjà, avaient besoin de s’exprimer. Des traits qu’elle choisit alors de dissimuler au lieu de les laisser vivre. Un joli parcours ensuite, fac de droit (elle est titulaire d’un master) tout en poursuivant le conservatoire en parallèle. Une sorte de deal implicite avec ses parents pour pouvoir poursuivre la musique. Rétrospectivement, de ses années d’université, elle affirme n’avoir retenu qu’un seul article du Code civil et se qualifie non sans humour » d’imposture vivante « .

La vérité du corps

Thyph Barrow enchaîne avec une image du photoreporter Steve McCurry, membre de l’agence Magnum, célébré pour son fameux portrait d’une jeune Afghane, pris dans un camp de réfugiés au milieu des années 1980. Mais c’est un autre de ses clichés auquel Typh Barrow est particulièrement attachée : Mandalay Burma, une photo issue de la série consacrée aux » failles » du paysage. McCurry l’a prise au Myanmar où il a découvert une nature grandiose face à laquelle un temple bouddhiste, oeuvre des hommes, semble être bien peu de choses. » Ce que j’adore, dévoile-t-elle avec passion, c’est la blessure qu’on observe et qui semble découper la roche. Cette photo fait partie de sa série L’Art de l’imperfection et m’évoque cette phrase de Leonard Cohen : « There’s a crack in everything and that’s how the light gets in. » Il y a des brèches dans chaque chose, et c’est par là qu’entre la lumière. »

Elle, sa déchirure, c’est sur scène qu’elle l’a vécue alors qu’en plein milieu d’un concert, sa voix la lâche. Une énorme fêlure pour celle qui avait grandi et s’était constituée à partir de l’idée qu’elle devait être parfaite. En tout. » Sur le moment, j’ai cru que cet accident était le pire événement de ma vie. Or, il s’est avéré qu’il en fut le plus constructif et le plus libérateur. » Une révélation, à condition que l’on soit capable de chercher derrière la brisure le message que le corps envoie car, selon Typh, le corps est la seule partie de l’être humain qui ne ment jamais. Tandis que l’esprit parfois nous aveugle ou nous noie. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que son corps décide de se manifester à travers ses cordes vocales : » Je pense qu’à ce moment-là, j’allais à contresens de ma véritable personnalité ; je n’hésitais pas à chanter des choses qui ne me correspondaient pas et qui ne me convenaient pas. Je forçais mon corps à se plier à ma volonté et c’est là qu’il a précisément décider de se rebeller. »

Un accident qui révélera également – par un hasard bienveillant – un mal beaucoup plus grave, un kyste incrusté sur ses cordes vocales. Selon elle, un vestige d’un trauma subi durant l’enfance et qui, de l’avis des médecins, devait être opéré de toute urgence. Sauf si elle s’enfermait plus d’un mois et demi dans un silence total, option qu’elle saisit au bond en y reconnaissant l’occasion d' » explorer en profondeur » tout ce qui pouvait bien clocher chez elle. Sans doute, le fait qu’elle cherchait depuis toujours chez les autres cet amour qu’elle ne parvenait pas à se donner à elle-même et la crainte, in fine, de se voir retirer l’amour reçu si elle s’opposait aux désirs des autres.

Guérie depuis, elle s’est imposée en 2018 une retraite Vipassana, une technique ancestrale de méditation indienne durant laquelle, perdu dans la nature à l’autre bout de la Terre, on vit dans un silence total durant une dizaine de jours. » Sans parler, ni écrire, ni lire. Rapidement, on parvient à évacuer les couches d’informations qui saturent notre cerveau pour nous reconnecter, enfin, à notre moi profond. »

La poésie de la nostalgie

Pour conclure sa sélection, Typh Barrow a beaucoup hésité. Elle aurait bien partagé son émotion pour une photo d’Helmut Newton, Rue Aubriot, prise en 1975 et qui promulguait l’avènement du smoking d’Yves Saint Laurent au rang de numéro un des nouveaux codes du féminin. Elle confie que c’est autour de cette photo et de sa néosensualité qu’elle a construit visuellement son identité d’artiste. Le masculin-féminin, sensuel et provocant, toujours en costume pantalon mais perchée sur de très haut talons.

Finalement, ce sera Paul Delvaux. Sa petite madeleine à elle. Ce sont ses parents qui, les premiers, lui ont offert une reproduction à accrocher dans sa chambre de jeune fille, après avoir décelé son inclination pour le plus célèbre Coxydois après une visite de sa fondation à Saint-Idesbald. Nuit sur la mer, un grand tableau moins connu que les autres mais qui résume tout son univers à elle. Des femmes nues qui lui font même penser aux fameux squelettes de l’artiste, jamais tristes, jamais vulgaires. Une sorte de poésie nostalgique, qui lui rappelle le temps de l’enfance et de l’adolescence.

A la question de savoir à quoi l’art peut-il bien servir, Typh Barrow estime que pour un artiste, c’est avant tout un exutoire, un mode d’expression personnel qui permet, peut-être, de faire rêver un peu les gens. A tout le moins, que ces derniers puissent en retirer un petit bout de quelque chose : » Apaiser ceux qui nous écoutent, les déconnecter d’une réalité parfois difficile, c’est un peu tout ça que j’espère susciter chez mon public. Et si une personne vient me dire à la fin d’un concert que je lui ai fait du bien, je suis apaisée et j’ai gagné ma soirée. »

Jan Van Eyck (vers 1390 – 1441)

Star des primitifs flamands, il réalise la majorité de sa carrière auprès du duc de Bourgogne, avec lequel il entretient des rapports de confiance et d’amitié. Mais il reste célèbre pour avoir perfectionné l’utilisation de la peinture à l’huile (fraîchement découverte) en exploitant au maximum ses possibilités techniques, conférant ainsi à ses oeuvres – par la transparence des couleurs qu’il sublime – des tonalités énigmatiques et exceptionnellement lumineuses. Champion du détail qu’il rend presque » tactile « , la force de son oeuvre réside dans le subtil équilibre qu’il réalise entre l’individualité de ses sujets et la totalité de leur univers.

Sur le marché de l’art : difficile à chiffrer. Inestimable est sans conteste le mot. Demander aux musées, car sa valeur, aucun marché ne la connaît.

Steve McCurry (1950)

Considéré comme l’un des plus grands photoreporters américains. Sur les routes du monde à 19 ans, il débarque en Asie avant de s’illustrer dans le reportage de guerre en traversant de nombreux pays en conflit. C’est à cette occasion qu’il réalise le portrait d’une jeune afghane de 13 ans, réfugiée dans un camp au Pakistan et dont les magnifiques yeux verts font la couverture du National Geographic, en 1985. Immortalisée à nouveau par le photographe en 2002, la jeune femme est arrêtée en 2015 pour être restée sur le territoire pakistanais sous une fausse identité. McCurry croule, lui, sous les reconnaissances et les prix, mais une petite tempête médiatique s’abat sur lui en 2016 lorsqu’un photographe italien dénonce de nombreuses retouches sur certaines de ses photos.

Sur le marché de l’art : en 2012, Afghan Girl (1re édition) bat tous les records : plus de 114 000 euros. La majorité de ses photos – malgré des pointes jusqu’à 30 000 – trouvent acquéreur entre 5 000 et 10 000 euros.

Paul Delvaux (1897 – 1994)

Après des débuts impressionnistes, il découvre Chirico et Magritte : le choc. Il se défendra pourtant d’être un surréaliste. Sensible à leur influence poétique, il ne cessera, toute sa vie durant, de revendiquer son indépendance à l’égard de tout courant artistique. L’Ecole de Fontainebleau (Ecole renaissante française des xvie et xviie siècles) n’est pourtant pas loin, les références à l’antique ou au néoclassique non plus (postures féminines, décors aux airs de péplum) qui, pour certains, font de Delvaux l’un des derniers symbolistes. Solitaire, il restera profondément marqué par son enfance : les trains, les gares, les femmes mystérieuses et insondables – entre Eve et la Vierge Marie – s’affirmeront définitivement comme éléments caractéristiques de son oeuvre. Volupté froide, modernité antique, réalité suspendue à un temps inexistant… L’oeuvre est à l’image du maître, insondable et mystérieuse.

Sur le marché de l’art : si 100 euros investis dans une oeuvre de Paul Delvaux en 2000 en valent aujourd’hui 146, elles ne se comptent pourtant pas toutes en millions. Pour ses tableaux réalisés fin des années 1930 jusqu’en 1950 – sa période la plus novatrice – comptez entre cinq et dix millions d’euros. Pour sa période » impressionniste « , comptez en dizaines de milliers d’euros (comme pour ses dessins) et pour les tardives en centaines. De nombreuses estampes sont également disponibles (entre 700 et 2 000 euros).

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici