L’Eire de Bradbury

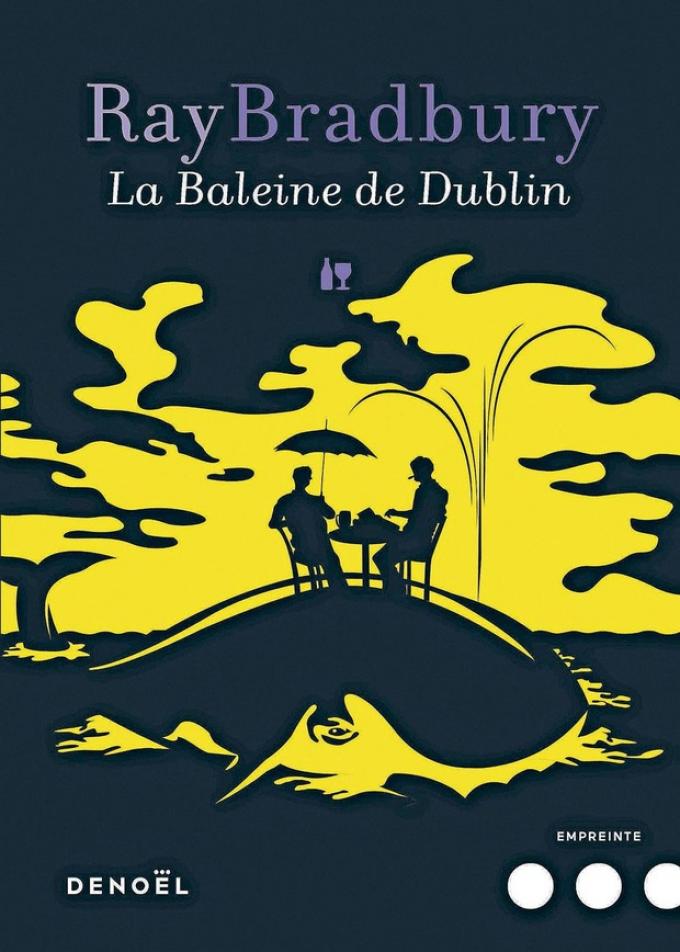

En 1953, Ray Bradbury débarque sur les côtes irlandaises. Le soleil brille. Premier constat : c’est vert. Second constat : c’est vraiment très vert, comme sur les catalogues. Hilarité du douanier : il sait que l’endroit est plus propice aux champignons qu’aux tournesols. Les crachins, les averses, les orages vont vite doucher l’enthousiasme du jeune romancier. Il a 32 ans et une baleine sous le bras. Blanche, monstrueuse. Moby Dick, de Melville. Encore de l’eau. John Huston lui a demandé d’en extraire un scénario. Le réalisateur occupe un manoir près de Dublin, raison de la venue de Bradbury. La Baleine de Dublin est le récit merveilleusement loufoque de ce séjour à forte pluviosité. Romancé et fantasmé par un rêveur facétieux, un poète aux semelles de vent crottées de bouillasse. A le lire, on se souvient de ses amours pour Edgar Allan Poe et P. G. Wodehouse. A chaque chapitre surgissent spectres (trempés) et hurluberlus (ruisselants), une belle revenante échappée d’un cimetière (noyé), un gâteau de noces rassis aux allures de gouvernante guindée (non, rien). Des incursions au troquet du coin sont prétextes à des histoires farfelues débitées par des boit-sans-soif. Un château brûlé et reconstruit à l’identique suscite l’épouvante chez les visiteurs. Et John Huston ? Il bafoue et cajole son épouse d’un même souffle, se casse une jambe à cause d’un canasson, organise un mariage parfaitement raté, tonne, rit et s’enflamme sur les beautés du script, dont il fait aussitôt des boulettes jetées au sol. La légende affirme que la collaboration entre les deux hommes fut un cauchemar pour l’auteur à peine adoubé de Fahrenheit 451. Ici, Bradbury n’en pipe mot. Son lyrisme joyeux transforme l’ogre en géant fantasque, épris d’extravagances. On savait le maître de la science-fiction onirique, on le découvre folâtre. Ou plutôt, on le redécouvre puisque c’est une réédition. Publié en 1993 en France, La Baleine de Dublin est le dernier pan d’une trilogie semi-autobiographique. La solitude est un cercueil de verre et Le Fantôme d’Hollywood, les ouvrages précédents, empruntent les codes du polar pour mieux disséquer l’usine aux illusions. Leur mélancolie brille comme un diamant noir. Mais, au moins, il n’y pleut pas.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici