Ici Londres

Une expo londonienne rappelle – si nécessaire – l’importance historique de The Clash, dont on célèbre, en ce mois de décembre, les 40 ans du magistral London Calling. Retour en arrière.

Sorti en Grande-Bretagne et sur le continent européen le 14 décembre 1979 (un mois plus tard aux Etats-Unis), le double vinyle London Calling (1) est régulièrement classé comme contribution majeure à la saga rock. C’est aussi le disque qui va gommer l’image punk de ses auteurs au profit d’une identité universaliste : il s’en vendra, au fil des décennies, cinq millions d’exemplaires dans le monde. Improbable perspective lorsque The Clash fait ses débuts publics, le 4 juillet 1976, en première partie des Sex Pistols au Black Swan, un pub légendaire du Yorkshire. Cet été-là, le journaliste Charles Shaar Murray écrit dans l’influent New Musical Express : » The Clash est le genre de garage band qui devrait retourner fissa dans son garage, de préférence en s’y enfermant avec le moteur de la voiture qui tourne… « . Pas gagné donc.

Après quelques semaines d’existence, le quatuor se stabilise autour du chanteur-guitariste Joe Strummer, du guitariste-chanteur Mick Jones, du bassiste Paul Simonon et du batteur Terry Chimes. Les trois premiers ont en commun un parcours familial fracturé. Strummer (1952) grandit dans des boarding schools privées, loin de ses parents et d’un père voyageant pour le Foreign Office. Son frère, aux convictions nazies, se suicidera en 1970. Jones (1955) est principalement élevé par sa grand-mère maternelle, d’origine juive russe, notamment au 18e étage d’une tour londonienne d’appartements sociaux. Simonon (1955), lui, mène une jeunesse libertaire, principalement auprès d’un père fauché, habitant dans des quartiers où la communauté jamaicaine, et son reggae, sont omniprésents. Le premier album éponyme de Clash, en avril 1977, comptabilise quatorze courtes chansons abrasives et politisées comme White Riot, Garageland ou Career Opportunities. Constat viscéral d’une Grande- Bretagne à la ramasse, fissurée par une industrialisation périclitante et la montée d’une extrême droite violente.

Le disque, claque monumentale, fait mentir musicalement le slogan punk No Future. Enregistré en trois week-ends pour la somme modique – même alors – de 4 000 livres, il atteint la 12e place du classement britannique. Initialement, le label américain CBS refuse de le sortir aux Etats-Unis, le trouvant trop radical : il s’en vend alors 100 000 copies en import outre-Atlantique. Alors que Mark P., dans son célèbre fanzine Sniffing Glue, décrète que » le punk est mort le jour où Clash a signé chez CBS « . Pour la somme princière de 100 000 livres, quand même. Affirmation en partie justifiée par un second album, sorti en novembre 1978, Give’Em Enough Rope : la tension maniaque du premier disque est retombée, la production de l’Américain Sandy Pearlman hésite entre punk et hard-rock pour des chansons qui, à l’une ou l’autre exception près – le magnifique Stay Free -, manquent globalement de brillant et d’attitude. Malgré la présence du nouveau batteur métronomique, Topper Headon. Accueilli tièdement par une partie de la critique, Give’Em sera néanmoins numéro 2 dans les charts britanniques. Mais restera calé tout en bas des classements américains.

Flèche de course

Lorsque paraît London Calling à l’hiver 1979-1980, Clash a (provisoirement) rompu avec son manager-mentor Bernard Rhodes et doit donc quitter son QG de répétition de Camden Town. Début 1979, le quatuor se retrouve à l’arrière d’un garage du chic quartier de Pimlico où, en manque de nouveaux titres, il s’impose des séances de chauffe via des reprises de classiques rock’n’roll, reggae et rhythm’n’blues. Entre deux tournées aux USA, où la première partie est assurée par le vétéran black Bo Diddley ou le texan Joe Ely. Une fois le blocage d’écriture de Strummer-Jones surmonté, c’est un flot de nouveaux titres qui inonde le travail préparatoire à London Calling. D’autant que Guy Stevens est entré dans le cadre. Caractériel, pour ne pas dire cinglé, volontiers alcoolisé, ce Londonien qui ne fera pas de vieux os (1943 – 1981) est un découvreur mirifique. Influenceur avant l’heure, il amène au début des années 1960 des myriades de disques américains en Grande-Bretagne, devient DJ coté puis producteur, notamment de Mott The Hoople, groupe fétiche de Mick Jones que celui-ci suivra maniaquement à l’adolescence.

Pendant les sessions d’enregistrement de London Calling, Stevens lâche ses délires – balancer des chaises contre les murs du studio… mais parvient, au-delà des frasques éthyliques, à catalyser tous les styles. Une intrépide navigation allant d’une reprise rock’n’roll d’un immortel Vince Taylor ( Brand New Cadillac) à deux classiques reggae dévissés ( Wrong’Em Boyo, Revolution Rock) mais surtout, seize autres titres signés Strummer-Jones, dont Guy Stevens comprend la dimension qualitative et auxquels il accorde une liberté sonore maximale : le poulain punky bravache clashien de 1977-1978 s’est mué en flèche de course aux saillies dépassant tous les pronostics vétérinaires.

En trois années, The Clash a grandi dans une somptueuse émulsion contradictoire, celle d’une Angleterre désormais thatchérienne et d’un mythe rock américain redessinant à l’infini l’espace sonique comme géographique. La qualité moyenne des morceaux est étourdissante et elle collectionne les irrésistibles : la plage titulaire armée d’un riff de guitare Rambo, une photographie du Londres résistant de 1979 ( Rudie Can’t Fail), la préséance d’une mémoire antifasciste ( Spanish Bombs), une grandeur orchestrale nouvelle ( Death Or Glory) et puis d’autres moments plus friables. Où Mick Jones chante les souvenirs intimes de son ami-frère-alter ego, Joe Strummer, mêlés aux siens ( Lost In Supermarket). Avec un chef-d’oeuvre même pas annoncé sur la pochette de la première édition parce que terminé en tout bout de ligne : peut-être la chanson qui incarne le plus The Clash, un funky-rock volontairement fracassé sur la ligne intemporelle de la mélancolie ( Train In Vain).

Finalement, ce panache musical incandescent sera prolongé sur les terres du commerce, CBS acceptant, sans grand plaisir, de vendre le double album au prix d’un simple. Lorsqu’on voit le groupe en concert, à Londres, deux soirs de suite les 17 et 18 février 1980, on se dit que c’est alors la meilleure chose rock de tous les temps. Quarante ans plus tard, on le pense encore.

Clash au musée

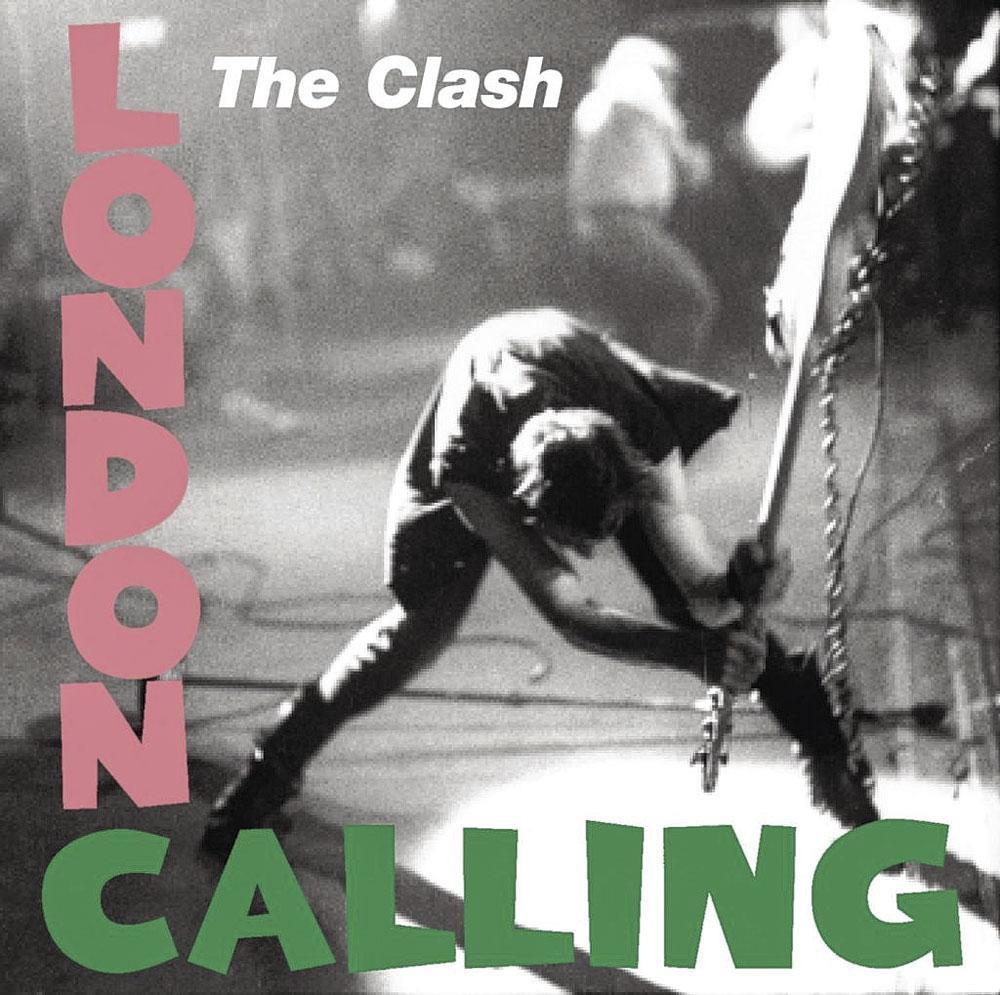

Jusqu’au 19 avril prochain, le Museum of London présente The Clash : London Calling, exploration du double et magistral LP (l’entrée de l’expo est gratuite). On peut y voir la Fender Bass fracassée de Paul Simonon – celle qu’on le voit éclater sur la pochette du disque – le carnet perso de Joe Strummer tenu au fil de l’enregistrement ou encore les notes de Mick Jones détaillant les chansons. Sans oublier les magnifiques photos de Pennie Smith, free lance au New Musical Express ayant suivi de façon intime l’épopée clashienne, notamment la première tournée américaine, celle qui influencera au maximum la confection de London Calling.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici