Frédéric Beigbeder: « Le sarcasme aujourd’hui, c’est le coeur du pouvoir »

En novembre 2018, Frédéric Beigbeder est limogé de la matinale de France Inter après une chronique improvisée un peu trop dadaïste. De ce sabordage, il tire aujourd’hui un roman corrosif et jubilatoire sur la dictature du rire dans notre société. Pour mener la charge, il convoque son personnage flambeur de 99 francs, Octave Parango, prototype de l’homme blanc de 50 ans soudain pris de dégoût pour ce cynisme moqueur et démagogique qui menace la démocratie. Salutaire.

Ceci est la version longue de notre entretien paru dans Le Vif du 20 février.

Aviez-vous conscience que cette non-chronique qui vous a valu d’être débarqué était totalement disruptive?

Oui. J’ai toujours essayé de surprendre pendant les 3 années où j’ai eu ma chronique dans cette émission. Ce que je trouve amusant c’est une irruption de silence dans un endroit bruyant, de naturel dans un endroit artificiel. C’est ça que je cherchais tout le temps par différentes méthodes plus ou moins concluantes. Je me suis dit que l’expérience définitive ce serait d’arriver les mains dans les poches, d’être le premier chroniqueur sans papier. Ça a été riche d’enseignements. Ça montre qu’on ne peut pas tout faire. Quand l’humour est trop discipliné, il cesse d’être drôle. Et en même temps, quand il est totalement improvisé, désorganisé et vide, il provoque un malaise extraordinaire. C’est ce qui m’intéressait aussi. Provoquer quelque chose de comique non pas parce que moi je serais drôle mais parce que la tête des autres participants serait drôle.

Vous n’aviez donc pas anticipé les réactions qui ont suivi…

Non. Pour être honnête, je n’ai rien anticipé du tout mais en revanche je n’ai pas été tellement surpris. J’étais curieux. Je me suis dit: tiens, personne n’a jamais essayé de ne rien foutre. Qu’est-ce que ça donnerait sachant que je n’ai pas le talent d’improvisation d’Edouard Baer? Ça va être gênant et peut-être que cette gêne va m’inspirer quelque chose. Comme écrivain, je suis quelqu’un qui aime bien provoquer des choses dans sa vie pour pouvoir ensuite les raconter. Là il y a eu un tel retentissement que ça me paraissait un bon point de départ pour essayer de dépeindre une époque complètement absurde.

La radio bannit-elle l’improvisation?

La règle à la radio, c’est l’efficacité. On n’a pas le droit aux moments de flottements, aux malaises. C’est dommage parce que la vie est rythmée par ces moments de fragilité. Un type qui arrive avec sa chronique de 3 minutes parfaitement rôdée m’intéresse peut-être moins que quelqu’un qui bredouille, bégaie, avoue qu’il a perdu son papier. Et qui dit: « Vous ça va, vous avez bien dormi? » C’est la conversation que des gens ont dans la vraie vie. Au fond, ce qui est anormal, c’est l’efficacité.

On vous avait demandé d’être punk dans vos chroniques. Finalement, vous n’avez fait qu’appliquer les consignes…

C’est vrai. Comme quoi c’est risqué de demander à quelqu’un d’être indiscipliné. On emploie des mots sans vraiment savoir ce qu’ils signifient. Si on demandait à un vrai punk comme Sid Vicious des Sex Pistols d’arriver à 8h55 toutes les semaines avec une chronique millimétrée on obtiendrait bien pire que moi. Moi au moins, je n’ai pas vomi sur les micros (rire). Là, ça aurait été punk. Finalement j’ai encore été bien bourgeois.

La dérision est nécessaire quand il y a un pouvoir fort.

Cet événement sert d’amorce à une réflexion mordante sur la dictature de la dérision. Quand avez-vous pris conscience que le rire était une nouvelle aliénation?

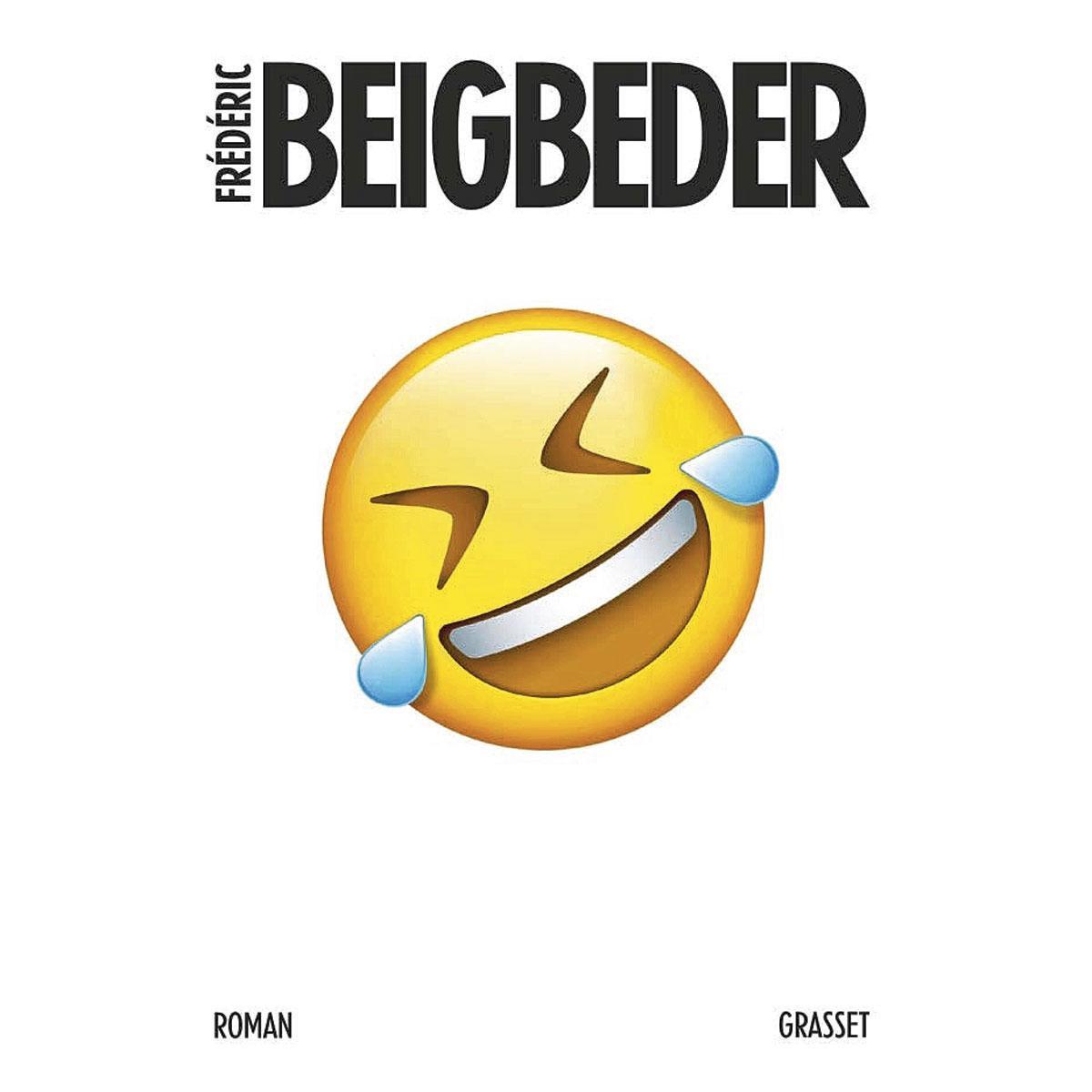

Ça fait un bout de temps que je tourne autour de ce sujet. En 2018, dans Une vie sans fin, j’ai déjà imaginé un narrateur qui animait un talk-show et droguait ses invités. J’ai aussi travaillé sur Canal+, qui a accouché du fameux « esprit Canal » qui consistait à tout dézinguer et à se moquer de tout, tout le temps. Mon ami Michka Assayas avait d’ailleurs écrit un texte contre les Guignols que j’avais trouvé très courageux. Je participe à ce monde-là depuis si longtemps. J’aime bien parler de moi, faire mon autocritique, analyser ce qui m’énerve chez moi avant de montrer du doigt les autres. Et ce qui m’énerve chez moi, et mes amis me le disent tout le temps, c’est que je tourne toujours tout en dérision. J’ai essayé d’analyser cette stratégie à travers ce personnage d’Octave qui est le roi de l’ironie et du sarcasme. Or, le sarcasme aujourd’hui, c’est comme le coeur du pouvoir, le discours central. Tout doit être sardonique. On a peut-être tellement peur d’être chiants que du coup tout le monde devient le Joker. On est tous avec ce sourire crispé que Victor Hugo avait imaginé dans L’homme qui rit. L’homme qui rit c’est un type dont on a balafré le visage pour qu’il sourit tout le temps. Ce geste qui consiste à élargir son sourire pour rigoler tout le temps, c’est aussi le smiley qui se trouve sur la couverture de mon livre et c’est aussi notre société. Comme si on nous forçait à rire du matin au soir. Qu’est-ce que ça signifie? Qu’est-ce que ça cache?

La dérision est le nouvel habit du pouvoir mais un pouvoir stérile parce qu’il n’agit pas, il reste au balcon…

C’est très confortable au fond de se moquer de tout. Ça permet d’être supérieur. De se sentir plus malin. « Ah oui, tout est ridicule mais je ne suis pas dupe. » Mais c’est le signe d’une impuissance aussi. La lucidité ne guérit pas de la tristesse. Ce n’est pas parce que tu dis que tout est pourri, que le monde n’a aucun sens et qu’on va tous crever que ça va mieux. T’as juste l’air d’un mec qui fait des constats un peu provoc pour être cool. La dérision est nécessaire quand il y a un pouvoir fort. Il faut pouvoir se moquer des puissants. C’est salutaire dans ce cas-là. Mais quand plus personne n’a le pouvoir. Que le pouvoir refuse d’assumer ses responsabilités, qu’il n’y a plus une gauche et une droite qui débattent, que tout se mélange, à ce moment-là la raillerie occupe tout l’espace. Elle vient se loger là, dans le vide.

Quand cette dérive a-t-elle commencé?

Je ne sais pas. Canal+ a popularisé cette dérision qu’on trouvait dans les late shows américains comme Saturday Night Live ou Late Show with David Letterman. En même temps il y a toujours eu en France une tradition de caricature. Avec Rabelais, Molière, puis Hara-Kiri, le professeur Choron, Charlie Hebdo, tout ça. La différence c’est qu’autrefois la satire s’exprimait depuis un endroit estampillé comme satirique. Maintenant elle est disséminée partout, y compris dans les émissions d’information sérieuses, politiques. C’est ce qu’on appelle l’infotainment. Quelqu’un qui devrait être sérieux se sent obligé de déconner pour plaire. Au risque de se décrédibiliser. Ça arrive tout le temps. Et à tous les niveaux. Même le président Macron met un t-shirt comique pour être dans le coup.

Votre personnage cultive la nostalgie des années 80, époque où il était au sommet de sa gloire. L’égoïsme des baby boomers et de la génération X n’a-t-il pas aussi fait le lit de cette culture de la dérision?

On peut accuser ma génération mais il y a aussi des causes historiques comme la chute du communisme. Le capitalisme l’a emporté, les utopies sont mortes. L’idée qu’on sera tous égaux un jour, on y renonce. Désormais c’est chacun pour soi. Dans ce contexte, le cynisme et la dérision deviennent la seule utopie. Je suis plus malin que mon voisin parce que je ricane. On peut utiliser la métaphore du garçon dans une soirée, que j’ai souvent été, qui reste accoudé au bar en critiquant tout le monde. Ce mec-là, il rentre seul. Celui qui repart avec une sublime nana, c’est celui qui quitte le bar, va danser, parle aux autres, les écoute. Si toute la société c’est ce mec au bar qui ricane sans rien faire, sans se bouger les fesses pour changer le monde ou simplement pour vivre, c’est pathétique. Reste que ce cynisme est très générationnel. On voit d’ailleurs que les jeunes sont moins moqueurs. Ils sont plus conscients des problèmes écologiques, plus militants, plus engagés.

Malgré ce contexte, il y a des choses qui bougent. La vague Me too a mis en lumière les abus du patriarcat. Tout n’est donc pas désespérant…

C’est vrai. Je reprends dans le livre un dialogue que j’ai réellement vécu avec une fille qui m’expliquait qu’elle était allée mettre un jean parce qu’elle était en jupe et qu’elle en avait marre que des types lui touchent les fesses ou carrément le sexe. En tant que mâle blanc hétéro de base, j’ignorais que les femmes étaient confrontées à une telle sauvagerie. Donc si Me too permet de libérer la parole et qu’on parle de ça, c’est très bien. On va même être obligé d’inventer des nouveaux codes amoureux. Ça c’est intéressant. Peut-être que comme je l’imaginais dans mon livre précédent, La frivolité est une affaire sérieuse, on utilisera bientôt un contrat sexuel. Quand vous rencontrerez quelqu’un, vous devrez cocher les cases dans la liste des choses que chacun accepte de faire: embrasser, avec ou sans la langue, la main sur le sein ou pas, etc. Je trouve que remplir ce type de contrat ça doit être assez érotique. C’est un exemple d’idée pour que le discours amoureux ne se résume plus simplement à un barbare qui saute sur une victime.

Aux Etats-Unis, en Italie, en Angleterre ou en Slovénie, des bouffons sont arrivés au pouvoir. La France pourra-t-elle y échapper?

C’est difficile à prévoir. J’espère par ce livre empêcher que ça arrive. Mais il y aura toujours un risque dans la démocratie qui est la démagogie. Et qui consiste à dire que tous ceux qui nous gouvernent sont des cons, qu’ils nous arnaquent, qu’ils aillent tous se faire voir, moi je suis plus rigolo et on va faire le ménage. Je lisais encore un entretien de Jean-Marie Bigard où il évoquait la possibilité de se présenter à l’élection présidentielle. Et la question a été posée la semaine dernière à Cyril Hanouna. C’est donc sérieux. La position du clown est tellement plus facile. On ne peut pas débattre. Dès qu’il s’agit de résoudre des problèmes compliqués, on te dit « C’est chiant. » Les gens sérieux doivent en plus annoncer des mauvaises nouvelles. Comment va-t-on rembourser la dette? Il va falloir supprimer des choses. Non seulement c’est ennuyeux à expliquer mais c’est impopulaire. C’est beaucoup plus simple et marrant de dire « C’est tous des cons ».

C’est un paradoxe: le livre est très drôle. La dérision de la dérision permet-elle de faire surgir la vérité?

Peut-être. Le livre évolue. Au début, on a la retranscription de la non-chronique. Puis il devient pamphlétaire. J’avais une espèce de fatigue devant cet impératif humoristique. Je parle aussi de l’immunité humoristique qui me choque. Des gens peuvent en détruire d’autres mais sans qu’on puisse leur répondre. Il y a quelque chose de totalitaire là-dedans. Je dis ça et en même temps, je me rends vite compte que je ne peux pas m’empêcher de faire un livre rigolo. Je suis prisonnier de ce truc. Je veux dénoncer le rire mais mon livre, tout le monde me le dit, il fait rire aussi. Du coup, oui, peut-être, la dérision de la dérision, cette mise en abyme de la dérision, c’est la seule manière de la désamorcer puisque face à la dérision on ne peut avoir un discours argumenté. On a toujours l’air ridicule ou rabat-joie ou chiant.

Vous mêlez habilement réalité et fiction comme Bret Easton Ellis dans Lunar Park. Pourquoi ce mélange des genres?

C’est très intuitif. J’aime jouer sur le contraste dans mes livres. Je pars d’un événement réel. Les dialogues ont existé un matin sur France Inter. Et ensuite j’essaie de contraster. J’ajoute des moments de lose totale, de la fiction narrative classique, houellebecquienne, du pamphlet, puis des débuts de chroniques ou des souvenirs des années 1980 au Caca’s club. Puisque c’est là que tout a commencé pour moi. J’étais comme une star de la téléréalité. Je n’avais aucune raison d’être célèbre et pourtant je l’étais, tout ça pour avoir fait des blagues. Après j’en rajoute parce que ça se passe entre 7h du soir et 7h du matin et que le style évolue avec l’état du personnage. Ayant pris beaucoup de produits stupéfiants, Octave sort de son corps et parle de lui-même à la troisième personne.

Avez-vous compris ce que vous fuyiez dans l’humour?

La réponse est dans Un roman français. C’était le divorce de mes parents, une enfance ballotée entre deux foyers, une histoire familiale compliquée. J’ai enseveli sous les blagues un chagrin mélancolique intérieur. Tout ça est assez banal. Les gens qui font profession d’être humoristes sont en général sinistres dans la vie. Je suis souvent invité en ce moment sur les plateaux télé pour parler du rire et ce sont les émissions les plus chiantes. Il faudrait faire des émissions « Fini de rire » car là on pourrait enfin recommencer à rire. Un rire de désobéissance.

Vos personnages finissent souvent dans une boîte de nuit. Que représente ce lieu pour vous?

Je suis allé chez Castel (le club le plus select de la capitale française, NdlR) pour la première fois à l’âge de 14 ans avec mon beau-père et ma mère. La réponse tient en un mot: la lumière. J’ai découvert à ce moment-là qu’il existait des endroits où on était peu éclairé, où tout le monde était beau, où tout le monde semblait brillant, les femmes étaient belles, les hommes étincelaient. J’étais émerveillé. Ce sont des endroits où on a l’illusion de liberté, que tout est possible. La nuit, tout est plus romanesque. Je garde cette fascination puérile pour la lumière tamisée. Et je suis lucide que c’est totalement ringard. Les jeunes ne vont plus en boîte de nuit, c’est trop cher, ça ne les intéresse plus. Ils préfèrent picoler à la maison. C’est un monde qui va disparaître. On n’y voit plus que des gens comme moi. Si je m’accroche c’est parce que j’espère toujours qu’il se passe quelque chose de féérique. Même si la probabilité est faible. Mais il suffit d’une rencontre, d’une conversation. La plupart des dialogues du livre sont des dialogues réels.

Les gens sérieux sont-ils les nouveaux rebelles du coup, les nouveaux anticonformistes?

Je le crois. Je vais avoir l’air de plaider pour ma paroisse mais le rebelle aujourd’hui c’est quelqu’un qui bâille, qui pleure, qui soupire. Celui qui fait ça aujourd’hui est nettement plus désobéissant que celui qui s’esclaffe. Je crois que quand le rire est une injonction, la révolution passe par le bâillement (rire).

Tout le monde veut être rigolo aujourd’hui. Les réseaux sociaux ont participé à cette épidémie…

Oui. Tout le monde court après les likes. Et quoi de mieux qu’un mot d’esprit, de préférence méchant, destructeur, pour être populaire?

Quand le rire est une injonction, la révolution passe par le bâillement.

Après ce livre, pourrez-vous encore faire rire sans vous tirer une balle dans le pied?

Je pense qu’il y a différentes sortes de rire. Et tous ne sont pas à jeter. A côté du rire potache, il y a un rire littéraire qui est très beau et très précieux. C’est celui qui s’amuse de l’absurdité de la condition humaine. Le rire de Kafka, de Proust… C’est le sommet de l’art. C’est l’humour du New Yorker qui est brillant et qui ne réagit pas à l’information, à l’actualité ou à la politique. J’ai vu un dessin récemment qui résume cet esprit : ce sont deux brontosaures herbivores qui regardent une météorite qui approche et va visiblement les détruire. Un des deux dit à l’autre: « Quand je pense que j’ai mangé toute cette salade pour rien. » C’est à la fois intemporel, absurde et ça parle de sujets fondamentaux.

Vous dénoncez un rire devenu mécanique. Cela signifie-t-il qu’il y a un mode d’emploi?

C’est ce qui m’a un peu dégoûté. Je voyais les techniques, les systèmes, les ficelles qui sont très simples. Moi-même je les utilisais. Je me suis retrouvé face à François Fillon en pleine dépression, empêtré dans ses affaires, et je lui balançais des vannes et il se forçait à sourire. Je me suis sentis très mal. Ce n’est pas compliqué de dire du mal de Polanski quand il est accusé de viol ou de descendre Yann Moix quand on a révélé qu’il avait fait des dessins antisémites ou de flinguer Gad Elmaleh parce qu’il a plagié une vanne. C’est presqu’un rire automatique, comme une musique d’ascenseur.

Vous chargez allègrement vos anciens camarades, et singulièrement une certaine Charlotte Vandermeer, clone de Charline Vanhoenacker…

Je ne vise personne ad hominem. On est dans la fiction, je force le trait. En vrai, Charline a toujours été adorable avec moi. C’est la bonne copine que tout le monde a envie d’avoir. Mais je pense que ce qu’on lui demande est intenable. On ne peut pas faire tous les jours de l’humour le matin puis encore une heure l’après-midi. Elle doit être rincée. Et du coup, elle et ses auteurs sont obligés d’avoir recours à ces automatismes que je dénonce. Tout va toujours un peu dans le même sens. Ce qui m’ennuie, plus que l’humour, c’est que ce soit prévisible. Si je regarde les journaux avant, je sais sur quoi elle va faire ses blagues. Et pas elle seulement, tous.

Vous décrivez Yann Barthès comme celui qui donne un peu le la de cet humour grinçant. Comment a-t-il réagi?

Il n’est pas très content. Il n’a pas aimé le livre et d’ailleurs je n’ai pas été invité dans son émission, Quotidien. Ils ont l’impression que je suis un journaliste de Valeurs actuelles, l’hebdo facho. Comme je le dis dans le livre, les humoristes sont très susceptibles. C’est la susceptibilité des corrosifs. A France Inter, personne n’a eu envie de débattre sur le sujet, de remettre en question ce pouvoir, d’en discuter. Quand on a un pouvoir on doit en assumer les responsabilités. Les humoristes sont les seules personnes puissantes à ne jamais rendre de comptes. Même aux publicitaires on leur demande des comptes…

Votre personnage a peur de vieillir. Est-ce aussi votre cas?

Oui. C’est parce que j’ai toujours l’impression d’être ce garçon de 13 ans qui découvre le Castel. Mais mon corps ne suit plus toujours. Et puis aussi j’ai eu des enfants et je n’ai pas envie que tout ça s’arrête trop vite.

Vous êtes installé à Biarritz depuis quelques années. Pour fuir Paris ?

Non. C’est parce que je suis plus heureux là-bas. J’ai une vie plus calme, plus saine, on mange mieux et la vie est moins chère.

Perçoit-on différemment les choses quand on prend un peu de distance?

Oui. Je ne voyais par exemple plus vraiment Paris quand j’y habitais. Et maintenant, quand j’y retourne, je redécouvre l’aspect grandiose de la ville. Mais je vois aussi plus nettement ce qui ne va pas. Comment tous ces gens font-ils pour habiter un endroit aussi pollué, stressé, bruyant ? On voit la tristesse sur leurs visages. Dire que j’étais l’un d’eux…

(1) L’Homme qui pleure de rire, par Frédéric Beigbeder, Grasset, 318 p.

1965 Naissance le 21 septembre à Neuilly-sur-Seine.

Milieu des années 1980 Création du Caca’s (ou Club des analphabètes cons mais attachants) qui organise des soirées décadentes dans les boîtes de nuit en vue de Paris.

1990 Publication de son premier roman, Mémoires d’un jeune homme dérangé (La Table ronde).

2000 99 francs (Grasset), satire au vitriol sur le consumérisme vu à travers le milieu de la publicité dans lequel l’auteur travaille depuis dix ans.

2005 à 2007 Chroniqueur pour l’émission Le Grand Journal sur Canal+.

2010 Adapte au cinéma son roman L’Amour dure trois ans (Grasset).

2020 L’Homme qui pleure de rire (Grasset).

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici