Nicolas Kayser-Brill, journaliste: « Nos pratiques alimentaires nourrissent la suprématie blanche » (entretien)

Journaliste, épris de gastronomie, d’histoire et d’humanisme, Nicolas Kayser-Brill publie Voracisme. Un essai passionnant. Et cinglant. Puisqu’y est soutenu que, depuis trois siècles, le racisme est largement la conséquence de ce que nous mangeons. Chez nous comme au restaurant. Et aujourd’hui encore.

Il cherche souvent le mot juste. Il le dit, d’ailleurs. Comme pour expliquer les silences, parfois longs, au milieu d’une phrase ou avant de répondre. On voit vite que c’est essentiel, le mot juste, pour lui. Comme l’écriture inclusive. Comme la grammaire. Il a prévenu dans son essai: « Dans ce livre, blanc sera toujours un adjectif et Noir ou Arabe des substantifs, afin de respecter à la fois les règles de la grammaire et celles de la décence. La majuscule indique l’existence d’un groupe constitué. Or les blancs n’ont jamais eu à se définir comme tels, puisqu’ils se voient comme représentant la norme. Les seuls blancs à se revendiquer Blancs sont les suprémacistes (qui, eux, utilisent toujours la majuscule). Le système racial n’étant qu’un système de relations de pouvoir, appliquer le même traitement typographique pour toutes les identités raciales au nom de l’égalité serait une absurdité. Ce serait activement ignorer les relations de pouvoir existantes entre ces identités. » Tout son livre repose sur le fait que « ce système de pouvoir fut inventé pour que les riches européens puissent consommer du sucre en ayant la conscience tranquille. Et l’industrie alimentaire l’entretient depuis. » Dit encore plus directement: « Le racisme est lui-même, en grande partie, la conséquence des pratiques alimentaires de nos ancêtres. » Mais son Voracisme (1), publié début février, ne veut pas cracher dans la soupe. Il entend raconter « l’histoire de la blancheur dans l’assiette », parce que « l’histoire de ce que les blanc·hes ont mangé, de comment leurs goûts ont transformé le monde permet de lutter contre l’ignorance. Elle permet de lutter contre »l’oublioir » qui permet aux blanc·hes de se complaire dans une version aseptisée de l’Histoire. Une version où la colonisation aurait eu des aspects positifs et où les esclaves auraient été bien nourri·es ». Un menu plutôt amer, donc. Mais qui donne tout de même très envie de s’attabler avec ce convive aussi méticuleux qu’intransigeant.

Bio express

- 1985: Naissance à Paris

- 2007: Diplômé en économie, Sciences Po Lille

- 2008 : Diplômé de l’University of East Anglia (à Norwich, au Royaume-Uni)

- 2010: Journaliste à Owni, site d’information français

- 2011: Cofonde à Berlin Journalism++, réseau européen de journalisme de données

- 2018: Publie Bouffes bluffantes (Nouriturfu)

- 2019: Reporter à AlgorithmWatch, institut de recherche sur les processus décisionnels algorithmiques à pertinence sociale

- 2020: Breuvages bluffants (Nouriturfu)

Ce que nous mangeons symbolise la suprématie blanche dans le monde?

Disons que les éléments qui constituent la suprématie blanche ont été inventés dans leur grande majorité pour justifier un commerce alimentaire. C’était au XVIIIe siècle et, depuis, ces éléments, le premier étant le racisme, ont continué à se propager. En grande partie dans l’alimentation, et jusqu’à aujourd’hui. La division raciale du travail est extrêmement présente dans le secteur alimentaire, au niveau de la culture des aliments jusqu’à leur consommation. On la retrouve bien sûr dans d’autres domaines mais ce qui est spécifique à l’alimentation, c’est que la création de la suprématie blanche est quasiment la conséquence directe de la consommation et du commerce du sucre. L’industrie sucrière se développe entre le XVIe et le XVIIIe. Le sucre, en Europe, n’existe alors pratiquement pas. Il est très cher et produit dans des exploitations dans lesquelles travaillaient des esclaves, dans le bassin méditerranéen. La conquête de Madère par les Espagnols et les Portugais développe considérablement la production sucrière et la consommation de sucre se répand alors en Europe. Pendant longtemps, uniquement à destination des aristocrates. Mais les quantités produites augmentent. Ce système sucrier mis en place à Madère repose sur deux piliers: l’abondance des terres propices à la culture de la canne à sucre et la main-d’oeuvre, constituée d’esclaves achetés sur les côtes africaines. Ce système sera dupliqué dans les Caraïbes, toujours pour cultiver la canne à sucre: on s’approprie les terres et on fait travailler d’abord les populations locales puis les esclaves venus d’Afrique. Ces esclaves ne sont ni des prisonniers de guerre ni des païens. Donc, pour justifier ce système économique, les exploitants européens vont créer le concept de suprématie blanche.

L’industrie sucrière va permettre de justifier moralement l’exploitation de millions de personnes.

On crée le concept de races au nom d’une industrie alimentaire?

Pas tout à fait. Le concept de races se construit indépendamment. Il commence au Moyen Age avec les races de chiens et de chevaux puis, à partir de la fin du XIVe siècle, il est utilisé pour parler des lignées nobles. Ensuite, dans l’Espagne du XVe, le concept va être employé pour justifier l’exclusion de la société des nouveaux convertis au christianisme, à savoir les juifs et les musulmans. Donc, il existait une base idéologique du concept de races pour justifier le système colonial. La nouveauté du système sucrier, c’est l’affirmation que certaines races seraient inférieures aux autres. Celles-là sont naturellement faites pour travailler, donc on peut les exploiter. Jusqu’à la mort: l’espérance de vie sur les plantations de canne à sucre est de quelques années seulement. La nouveauté est là: on dit que c’est moralement acceptable d’exploiter des femmes et des hommes sans aucune autre justification que leur appartenance à ce concept qu’on appellera « la race ». Cette justification va perdurer au-delà de l’abolition de l’esclavage. On la retrouve absolument partout dans le système colonial et même après. Mais cette division raciale du labeur et ce travail forcé ne sont pas uniquement justifiés par le marché: ces logiques permettent aussi aux travailleurs et travailleuses d’Europe de voir qu’une catégorie de population est encore plus malheureuse. Il y a donc un rôle social, aussi important que la logique marchande ou économique. En fait, tous les produits alimentaires issus de l’exploitation raciale, vers l’Europe ou les Etats-Unis, sont des produits de luxe. Le café, le thé, le cacao sont encore réservés à l’élite au XVIIIe et se répandent au XIXe dans le reste de la population. Pareil pour les fruits exotiques, comme les bananes, qui apparaissent sur la table des très riches Américains fin XIXe avant de se populariser. Ces produits alimentaires permettent en se répandant de mettre en scène la suprématie blanche sur la table des foyers européens et de montrer aux prolétaires européens qu’ils sont supérieurs à des millions de personnes racisées. L’image du bon sauvage accolée à ces produits relève de la même volonté. Il y a eu des changements aux Etats-Unis, avec les marques Uncle Ben’s ou Aunt Jemima, mais c’est moins clair en Europe. Je n’ai pas d’exemples de marques qui ont retiré leur logo parce qu’il était raciste. Les biscuits Bamboula, produits par Saint-Michel dans les années 1980, ont disparu mais pour des raisons commerciales, parce que le repreneur les a remplacés par ses biscuits, Pick-Up. De son côté, le tirailleur sénégalais de Banania a disparu pendant une dizaine d’années mais il est revenu: aujourd’hui, le logo est un enfant racisé dans un uniforme de tirailleur sénégalais.

Dans votre livre, vous émettez aussi des réserves sur les produits labellisés « commerce équitable ». Ils entretiennent la suprématie blanche?

Le commerce équitable, c’est un excellent exemple de l’ampleur du problème. Le système propose de payer les agricultrices et agriculteurs à des montants supérieurs au prix du marché pour leur permettre de vivre dignement. Dans de nombreux pays producteurs, comme le Ghana ou la Côte d’Ivoire, dès leur indépendance, les gouvernements étaient chargés d’acheter la production à un prix fixe, pour protéger les agriculteurs des variations du marché mondial. Ce n’était évidemment pas parfait, il y avait de la corruption, mais ça avait le mérite d’exister. Ces systèmes ont été démantelés à partir des années 1980 sur les conseils ou les injonctions d’institutions comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. C’est un premier paradoxe du commerce équitable moderne: il vient remplacer un système qui existait, mais qui était géré localement alors que le commerce équitable est géré depuis l’Europe. On a déplacé le pouvoir de décision des pays producteurs aux pays consommateurs. Deuxième paradoxe: lorsqu’on regarde dans le détail, les prix pratiqués par les acheteurs « équitables » dans les pays producteurs sont les prix du marché + 15%. Donc au lieu de gagner pratiquement rien, on gagne pratiquement rien + 15%. Finalement, ça me paraît difficile d’appeler « équitable » une transaction où les producteurs ne reçoivent que quelques centimes de plus par tonne. Je n’appelle pas à ne plus acheter des produits labellisés équitables, je prône plutôt de réfléchir à la notion d’équité. Je crois indispensable de remettre en question l’ensemble du fonctionnement du système économique actuel. Et la première étape, c’est de retracer son histoire. Quasiment l’ensemble du système alimentaire mondial aujourd’hui trouve sa source dans la déportation et la mise au travail forcé de millions de personnes, mais on pourrait dire pareil pour de très nombreux autres domaines, et du capitalisme en général, puisqu’au XVIIIe siècle, quand le capitalisme moderne prend son essor, les principales marchandises échangées sont des corps humains. C’est grâce à ce commerce-là que se sont bâties les fortunes qui ont pu ensuite développer d’autres industries.

Nos restaurants reflètent aussi la suprématie blanche?

Oui. Parce que la division raciale du travail y est fort présente, même si on ne dispose d’aucune statistique raciale. On ne trouve que très peu de blancs à la plonge, par exemple. Et les restaurateurs obéissent à des injonctions qui ont à voir avec la suprématie blanche et avec la hiérarchie des cultures. On sait ainsi tous que certains types de restaurants, en fonction de leur pays ou lieu culturel, se doivent de respecter une certaine gamme de prix. On dira que c’est plutôt cher pour un restaurant grec, ou turc, ou chinois, ou africain, ce qu’on ne dira jamais pour d’autres. Parce qu’il semble clair pour tout le monde qu’il y a une certaine gamme de prix qu’on considère comme étant normale pour chacune de ces catégories. Et c’est très problématique, parce que si vous êtes un restaurateur ou une restauratrice qui est vu ou vue comme appartenant à une catégorie donnée, c’est extrêmement difficile de sortir de la gamme de prix qu’on a collée à votre identité culturelle. Je donne l’exemple dans le livre de ce couple philippin qui a voulu faire de la cuisine gastronomique française et que les clients ont remis à la place qu’ils estimaient être la leur: faites de la cuisine qui correspond à votre étiquette culturelle. Ce qui signifie que les restaurateurs, dès lors qu’ils sont racisés, ne sont pas libres de pratiquer les prix qu’ils désirent. Ni la cuisine qu’ils souhaitent faire.

Pour tout le monde, il y a une gamme de prix considérée comme normale pour chaque catégorie culturelle de restaurants.

La faute aussi aux ingrédients indispensables au type de cuisine?

Peut-être. Il n’existe pas d’études fiables en la matière. Mais ce qui est certain, c’est que la classification raciale est autoréalisatrice: si vous êtes restaurateur d’une certaine catégorie culturelle, vous savez que vous ne pourrez pas vendre vos plats au-delà d’un certain prix et donc vous n’allez pas acheter des ingrédients que vous ne seriez pas capable de rentabiliser. Idem si on rétorque que les restaurants asiatiques sont moins chers parce qu’on n’y sert que du surgelé, comme si dans tous les restaurants de cuisine française on ne servait que du frais! Rien ne permet d’affirmer que les restaurants asiatiques seraient plus mal tenus que les autres. Par ailleurs, des changements de statut sont possibles. Ainsi des cuisines japonaise et coréenne: elles étaient peu présentes, considérées comme « inférieures » à la cuisine chinoise et pas forcément associées à quoi que ce soit dans l’imaginaire des clients blancs européens. Avec le développement à l’international des cultures et des économies japonaise et coréenne, on a vu apparaître dans l’espace public des restaurants japonais ou coréens associés à une certaine gamme de prix, avec des plats connus de très nombreux blancs européennes. Ça montre bien comment les catégories culturelles dans la restauration influent sur les prix pratiqués puisqu’aujourd’hui, les restaurants japonais figurent parmi les plus chers dans les villes européennes. Bien sûr, il faut aussi que votre catégorie culturelle vous permette de proposer les plats qui en sont issus: ce n’est pas parce que vous êtes Igbo, une catégorie culturelle du Nigeria, que vous allez pouvoir ouvrir un restaurant igbo à Bruxelles ; pour la simple raison qu’Igbo n’est pas une catégorie culturelle qui résonne auprès de l’immense majorité des blanches et des blancs d’Europe. On n’a pas d’autre choix que d’utiliser les catégories culturelles qui sont disponibles sur le territoire où on s’établit. Ce qui réduit considérablement les possibilités culinaires des chefs racisés: ils vont être contraints de proposer uniquement les plats que le client blanc attend de la catégorie culturelle dans laquelle on les a logés. L’identité culturelle est restreinte par les préjugés du groupe social dominant, qui est blanc: les catégories de restaurants reprises sur les sites Internet, le prêt des banques, le menu, etc. Ce qui ne signifie pas qu’il est impossible d’afficher une identité culturelle non formatée mais c’est très difficile: d’ouvrir, d’abord, d’avoir du succès, ensuite.

Les guides gastronomiques changent-ils la donne?

Oui, ils ont un rôle indispensable à jouer pour libérer les restaurateurs racisés de la catégorie dans laquelle on les a enfermés depuis des décennies. Et c’est en route: en janvier dernier, le guide Michelin a décerné une étoile et le Gault & Millau le prix du meilleur jeune talent à Mory Sacko, qui a ouvert à l’automne, à Paris, un restaurant gastronomique mêlant cuisines d’Afrique, du Japon et de France.

Que doit faire le consommateur blanc, en définitive? Parce que la situation que vous décrivez est très culpabilisante.

Les comportements individuels ne peuvent pas, en soi, changer une mécanique aussi centrale et importante que la suprématie blanche. En revanche, en tant qu’individu, ce qui peut avoir un impact très important et très rapidement, c’est déjà d’essayer d’apprendre l’histoire de cette suprématie et d’aller manger chez des restaurateurs racisés qui pratiquent des prix élevés, en fonction évidemment de la qualité qu’on y trouve et des moyens dont on dispose. Après, et d’une manière plus générale, je n’ai pas voulu développer avec mon livre un sentiment de culpabilité. Il faut plutôt y voir un héritage: en tant que blanc vivant en Europe aujourd’hui, on a un niveau de vie supérieur à énormément de personnes dans le monde, à commencer par les personnes racisées, et c’est un des effets de la suprématie blanche. Et l’un des piliers de cette suprématie blanche, dont on n’est pas forcément responsable, ce sont nos pratiques alimentaires. On doit le savoir et l’accepter. Ensuite, on pourra commencer à parler de solutions pour que le système d’échanges international soit réellement équitable. Et que soit abordé le chapitre des réparations.

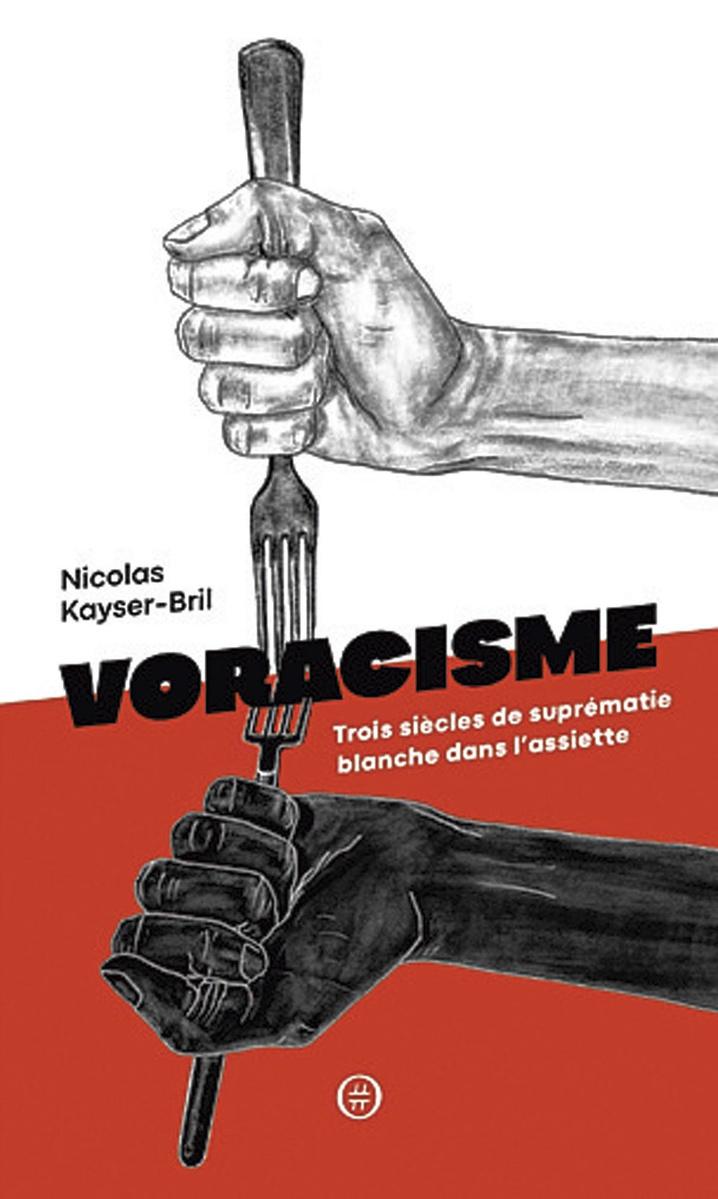

Voracisme. Trois siècles de suprématie blanche dans l’assiette, par Nicolas Kayser-Bril, éd. Nouriturfu (collection Le Poing sur la table), 144 p.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici