La manufacture des rêves

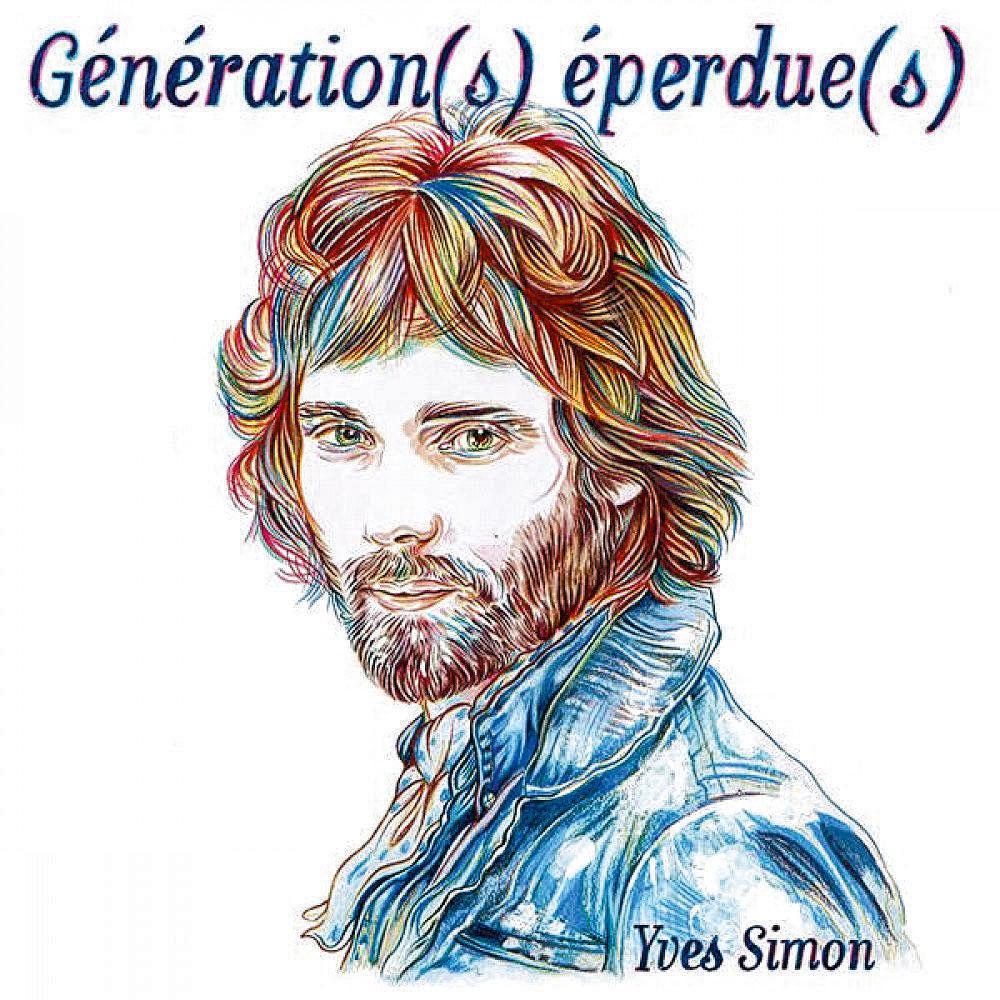

Ce double album s’appelle Génération(s) éperdue(s) (1), et il rassemble, outre un live d’Yves Simon daté de 2008 et un vieux machin sixties du chanteur, dix-huit reprises modernistes signées Christine and The Queens ( Amazoniaque), Feu ! Chatterton ( Zelda), Juliette Armanet ( Barcelone), Forever Pavot ( Paris 75) ou encore la fantasque Soko ( Diabolo menthe). » Ce sont comme des enfants adoptés, explique Simon. J’ai l’impression que ces morceaux sont à moi, mais ce n’est plus le cas. » Cent quarante titres au compteur dont quelques tubes de belle mémoire : depuis Au pays des merveilles de Juliet en 1973, le chanteur incarne une élégance folk-rock à la française, doublée d’un parcours de romancier reconnu, recevant le prix Médicis en 1991 par exemple pour La Dérive des sentiments. Aujourd’hui signé chez l’indépendant français Because Music (label à succès de Charlotte Gainsbourg ou Christine and The Queens), le septuagénaire retrace volontiers sa bio.

Ce qui est agréable dans ce disque de reprises, c’est qu’il dessine une cartographie qui passe par les gens et les lieux aimés : de New York à Godard…

Je n’ai pas tout à fait ce sentiment, mais disons que le disque m’a conforté dans l’idée que j’avais à l’heure d’écrire ces morceaux : sans vouloir être péremptoire ou présomptueux, il s’agissait de montrer ma culture. Evoquer Gainsbourg, Dylan, Lewis Carroll ou Godard pour qu’ensuite les gens aillent voir qui ils sont. Une manière de transmettre quelque chose, de donner envie.

Vous êtes né en 1944 en Haute-Marne, dans l’est de la France, qu’est-ce qui vous donne envie, justement ?

On habite un bled, ma mère est une femme de ménage qui a un peu d’ambition. Mon père, pas du tout : il est content de son salaire de cheminot à la SNCF. Ma mère veut aller vers plus grand, à Contrexéville, où, belle et gentille, elle trouve d’emblée un job dans un grand hôtel, gagnant trois fois la paie de mon père. Cela semble dérisoire, mais c’est comme cela qu’on a pu acheter un Frigidaire et une cuisinière. Fils unique, j’ai 7 ans lorsqu’on arrive en ville et 18 quand j’en pars, pour Nancy puis La Sorbonne. A 20 ans, mon père meurt et ma mère décide de venir me rejoindre à Paris.

Vous grandissez à Contrexéville. Est-ce un peu le décor Vichy : beau, paisible et un rien décati ?

Pétain n’y est jamais venu ( sourire). Il y a à Contrexéville une grandeur passée, celle de la France des xviiie et xixe siècles : j’aime beaucoup cela, c’est très cinématographique. C’est un pays de neige où il fait -25 °C en hiver et j’ai une chambre sans chauffage. Ça marque… Je suis les traces des animaux dans la forêt et on vit dans une sorte de pauvreté mais sans tristesse. Et mes parents m’aiment. L’hiver, les grands paquebots que sont les énormes hôtels ont les volets fermés et cela me fait gamberger : je rêve d’y aller. J’y ai dormi pour la première fois il y a cinq ans, lorsque Contrexéville a inauguré la place Yves Simon…

Quelle est la bande-son de tout ça ?

J’ai 12 ans et ma mère me dit que je dois connaître Brassens, dont elle est » amoureuse « … Mais les amis, qui ont des frères aînés, m’amènent la littérature : je suis curieux et, à 9 ans, je suis bibliothécaire et je dévore Alexandre Dumas ou Jack London.

La littérature est-elle moins cruelle que la chanson ?

Je ne le crois pas. Evidemment, les temps d’absence ne sont pas les mêmes : les radios font qu’on existe toujours un peu entre deux disques, les livres circulent moins entre amis d’une même bande. J’ai voulu être complet, je crois. J’ai fait un premier disque très tôt, à 22 ans, sorti en janvier 1967, accompagné par Los Incas, un groupe sud-américain, avec charangos et flûtes indiennes. J’en vends 1 500. Puis, boosté par Mai 68, je vais écrire une longue nouvelle qui finit par devenir Les Jours en couleurs chez Grasset, paru tout début 1971. C’est chez cet éditeur que je croise pour la première fois Patrick Modiano. Modiano, avec sa belle gueule, m’a convaincu qu’être écrivain n’était pas forcément un truc de vieux : il ne fallait pas forcément ressembler à Victor Hugo. Avec le temps, je me suis senti chez moi dans les deux univers, littérature et chanson.

C’est un double et différent plaisir ?

Oui, être connu ne me déplaît pas mais j’ai arrêté un moment la scène pour la même raison. Quand j’en ai marre de la lumière et des paillettes : écriture ! Ascèse de trois, quatre, cinq, six mois : je démarre les romans chez moi, place Dauphine à Paris, et puis je file ailleurs. Même si j’ai toujours peur de quitter Paris, à cause des livres qui vont me manquer. Aujourd’hui on a Google, mais pendant longtemps, il fallait charger la valise.

Vous travaillez aussi comme journaliste, notamment au début des années 1970 pour Actuel, alors apôtre de la différence et du voyage : quelle influence cela a-t-il eu sur vos disques et livres ?

Peu après mon premier roman, Bizot ( NDLR :Jean-François (1944 – 2007), patron d’Actuel (1967 – 1994)) m’invite à déjeuner et me propose d’écrire pour son magazine. Je me retrouve au comité de rédaction, notamment avec Bernard Kouchner et Patrick Rambaud et, pendant deux ans, j’écris sur l’objection de conscience, la jeune peinture, les nouveaux réalisateurs. Mais très vite, je voyage beaucoup, avec tout ce que le succès amène : l’argent volage, celui qui file dans les premières classes et les grands hôtels… J’ai quand même visité 52 pays, dont le Japon à 33 reprises. C’est mon luxe.

Votre première chanson qui fonctionne, c’est Les Gauloises bleues, en 1973 : des souvenirs d’époque ?

Oui, de cinéma ! Un copain qui a réussi l’Idhec (NDLR : l’Institut des hautes études cinématographiques) veut m’embaucher dans son premier film où il y a Juliet Berto. Je l’avais évidemment vue dans La Chinoise de Godard et je me suis dit : » Merde, cela me fout la trouille. » Quand je la rencontre dans un café, je ne sais pas trop quoi lui dire : c’était l’égérie de l’empereur du cinéma (2) …

Vous croyez aux vertus du travail, dans l’amour et la culture ?

Oui, bien sûr : Rilke disait que l’amour était un travail, ce que je dis aussi à mes petites amies (sourire). Quand j’ai enregistré mon premier disque, j’avais des piles de cahiers qui contenaient 400 chansons, donc vous voyez : il n’y a pas de miracle. Cela dit, il doit aussi y avoir des surdoués, des Rimbaud de la chanson.

Pourquoi le morceau J’ai rêvé New York n’est-il pas repris sur Génération(s) éperdue(s) ?

Ah ! Ils ont tous échoué à la reprendre ! Je ne vais pas donner de noms, mais cela ne fonctionnait pas. Avec Emmanuel de Buretel (NDLR :patron de Because Music), on s’est dit qu’on allait trouver une pointure anglo-saxonne pour la chanter et la sortir en single… Pour le reste, j’aimerais bien voir où va aller ce disque-ci avant de penser à d’autres choses musicales. Par ailleurs, j’ai signé un contrat avec Flammarion pour sortir une autobiographie début 2019.

(1) Double Génération(s) éperdue(s) chez Because Music.

(2) Yves Simon lui dédiera, en 1973, l’album entier Au pays des merveilles de Juliet.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici