Des hommes et des lieux

Claude Monet était-il peintre en bâtiment ? Lucian Freud et Francis Bacon ont-ils sauvé la figure humaine du néant ? Réponse » oui » à la faveur de deux remarquables expos londoniennes.

Etre le premier ne suffit pas. Peut-être lorsqu’il s’agit de gagner le Tour de France ou de déposer des brevets mais certainement pas quand on forge une nouvelle façon de voir le monde. Pour preuve, l’histoire de l’art a oublié le nom de Gaston Béthune. Ce peintre paysagiste de l’école française, né à Paris en 1857 et décédé en 1897, a pourtant doublé Claude Monet (1840 – 1926) sur toute la ligne. Qu’il s’agisse d’Antibes, de Fresselines, de Venise ou même de Londres, Béthune a toujours été sur place avant l’auteur des Nymphéas. Quel que soit le site où Monet a posé son chevalet, on peut être certain de dénicher une toile antérieure signée par cet illustre méconnu dont le patronyme végète dans les limbes de la peinture. La leçon est limpide : il n’est pas seulement question de voir, encore faut-il agencer formes et couleurs d’une façon qui imprime la rétine au-delà des modes et des engouements.

Le bâti occupe un pan crucial de l’oeuvre du Français, monopolisant cinquante de ses soixante années de carrière

A ce petit jeu, Monet est un champion toutes catégories. Une exposition à la National Gallery de Londres le démontre avec brio à travers un ensemble de 75 tableaux dont certains, appartenant à des collections privées, ont rarement été montrés. Monet et l’architecture explore une thématique surprenante pour un peintre dont on encense habituellement les paysages, les marines et les jardins. Au-delà de ces stéréotypes, le bâti occupe un pan crucial de l’oeuvre du Français, monopolisant cinquante de ses soixante années de carrière. En démontrant son rapport à l’architecture, l’accrochage du célèbre musée britannique met au jour l’usage complexe que le peintre fait des bâtiments. Trois axes en particulier structurent son traitement de l’environnement architectural, à savoir le » pittoresque « , la » modernité » et le » mystérieux « .

Jamais Monet ne cède à la facilité d’un effet unidimensionnel. Ainsi, quand il joue du pittoresque en montrant des moulins à vent du côté de Zaandam (1871), il prend soin de choisir une voie navigable qui est en réalité très industrialisée, preuve que la modernité n’est pas loin. A l’inverse, en 1908, à Venise, l’intéressé s’interdit formellement d’esquisser le moindre vaporetto, moyen de transport alors en plein essor dont l’introduction remonte à 1881. La raison ? Tout autant que l’écrivain Henry James qui déplore le remplacement de la traditionnelle gondole, il déteste la réalité mécanique de ces bus aquatiques à vapeur. Idem pour sa série de tableaux immortalisant la cathédrale de Rouen – dont on peut découvrir sept vues réalisées entre 1892 et 1895 -, qui a toujours été présentée comme une aventure de renouvellement des codes picturaux… alors qu’on n’en comprend pas réellement la trame si on ne la rattache pas à une fascination pour l’ancien.

La culture visuelle du pittoresque, que le peintre de Giverny traque surtout en Normandie, le lieu de son enfance, est déterminante pour lui. Le pittoresque ? Il s’agit de cette fascination pour les édifices anciens qui ont souvent perdu leur fonction mais qui, malgré cela, constituent la caisse de résonance de l’histoire, d’une région ou d’une nation, assurant de la sorte leur pérennité. Comme le précise Richard Thomson, commissaire de l’exposition et auteur du catalogue, ce genre qui naît sur les ruines de l’empire napoléonien doit se comprendre à la façon d’une » réaction au classicisme ambiant en harmonie avec le repli nationaliste, le catholicisme conservateur et le romantisme insurrectionnel « . On le voit, aussi disruptive que soit l’oeuvre de Monet, elle n’est pas seulement moderne.

Pas qu’un touriste

Véritable événement (cela faisait vingt ans que l’artiste n’avait plus eu d’exposition monographique), Monet et l’architecture lève le voile sur un paradoxe. Celui d’un homme de son temps, que l’obsession pour la peinture fait passer de l’autre côté du sablier. De son époque ? Claude Monet l’était indéniablement. Lui qui a adopté la peinture sur motif, avec tous les embarras que cela comprend, profite du développement des transports pour perpétuer son art. Une amusante photographie de 1908 le montre, en compagnie de son épouse Alice, tel un touriste ordinaire sur la place Saint-Marc à Venise. Comme tout bourgeois de l’époque qui se respecte, Monet se renseigne sur ses destinations en compulsant les guides touristiques.

Mais si l’homme s’en accommode, le peintre, quant à lui, refuse le trivial. Il cherche davantage, obsédé par l’impalpable. Il s’en expliquera, en 1895, au journaliste danois Herman Bang lors d’une interview pour le quotidien Bergens Tidende : » Les autres peintres peignent un pont, une maison, un bateau… et ils ont fini. Je veux peindre l’air dans lequel se trouvent le pont, la maison, le bateau. La beauté de l’air où ils sont. » Bien sûr, pour lui, cet air a partie liée avec la lumière, sa fascination ultime. Avec obsession et rigueur sérielle, Monet utilise l’environnement bâti comme un support où s’impriment toutes les variations lumineuses possibles. Pour ce faire, il s’impose une discipline de fer. Richard Thomson la détaille : » Levé à six heures, il se concentre de huit à dix heures sur son premier motif, travaillant depuis le quai devant San Giorgio Maggiore, d’où la vue porte jusqu’au palais des Doges, puis de dix heures à midi depuis la place Saint-Marc, tourné vers San Giorgio Maggiore, et enfin, après le déjeuner et la sieste, de deux à quatre sur le Grand Canal et de quatre à six depuis la fenêtre de son hôtel, le Grand Hotel Britannia. » Ce rythme soutenu, Monet va le tenir durant deux mois entiers.

Au fil de son oeuvre, les constructions se voient attribuer d’autres fonctions, comme cette possibilité évoquée par Monet de » souligner l’univers irrégulier de la nature par le biais de formes régulières » à travers un carré, une tache oblongue, dont les vertus sont également chromatiques. On pense en particulier à cette cabane de douanier à Varengeville-sur-Mer peinte plusieurs fois au début des années 1880. Le toit du modeste édifice est décomposé en autant d’écrans sur lesquels la lumière multiplie les variations. Sans doute faut-il compter aussi sur une dimension psychologique du bâti. Ponts et maisons, églises et palais rappellent la présence de l’homme dans des compositions dont il est absent. Cet écho feutré à la condition humaine, dont les demeures disent la mémoire et le destin qui consiste à habiter le plus grand que soi, ne manque pas d’émouvoir le regardeur. On le sait, la pierre a le don de » figer » dans un univers en perpétuel mouvement. Une propriété qui n’est pas sans apaiser les angoisses existentielles…

A Londres, que Monet peint à la faveur de trois » campagnes » menées entre 1899 et 1903, la représentation de l’architecture fait un pas du côté de l’abstraction, aidée en cela par la météorologie de la ville sur la Tamise. Le peintre s’attarde en particulier sur les brumes lorsque celles-ci sont rétroéclairées par le soleil. Qu’il s’agisse du pont de Waterloo, de celui de Charing Cross ou de Westminster, il enregistre le moindre miroitement de la lumière sur le fleuve. A tel point que pour décrire ces compositions sophistiquées, de nombreux critiques ont fait référence à la musique, entre autres celles de Gabriel Fauré ou de Claude Debussy. De fait, l’harmonie engendrée par la multiplicité explosive des touches de couleur n’est pas sans renvoyer au registre symphonique.

Mais cette aventure esthétique, née sur une veine pittoresque, culmine probablement avec les célèbres vues de Venise dans lesquelles il n’est question que d’eau, d’architecture et de lumière de l’Adriatique. Un point culminant ? Certainement, d’autant plus qu’après ces toiles où couleur et matière s’unissent comme jamais, Monet referme la page pour ne plus se consacrer qu’à peindre son jardin. Pour réaliser la puissance expressive de ses tableaux vénitiens, il n’est pas inutile de les mettre en regard d’une autre approche. En 1907, Henri Le Sidaner peint le palais des Doges dans La Sérénade. Bien sûr, la différence est de taille car la scène est nocturne. Mais c’est autre chose qui frappe l’oeil : Le Sidaner, dont le talent ne fait pourtant aucun doute, » encombre » la perspective. A l’avant-plan, de jolies mondaines, des gondoles et des lanternes atténuent les contours du palais vénitien. En faisant surgir la forteresse depuis l’eau, Monet, lui, le fait littéralement » flotter » au-dessus des contingences. Contrastes des valeurs subtils, taches sombres au niveau des arcades, jaunes pétants et bleus turquoise, c’est une aura mystérieuse qui se déploie.

Présence, présence

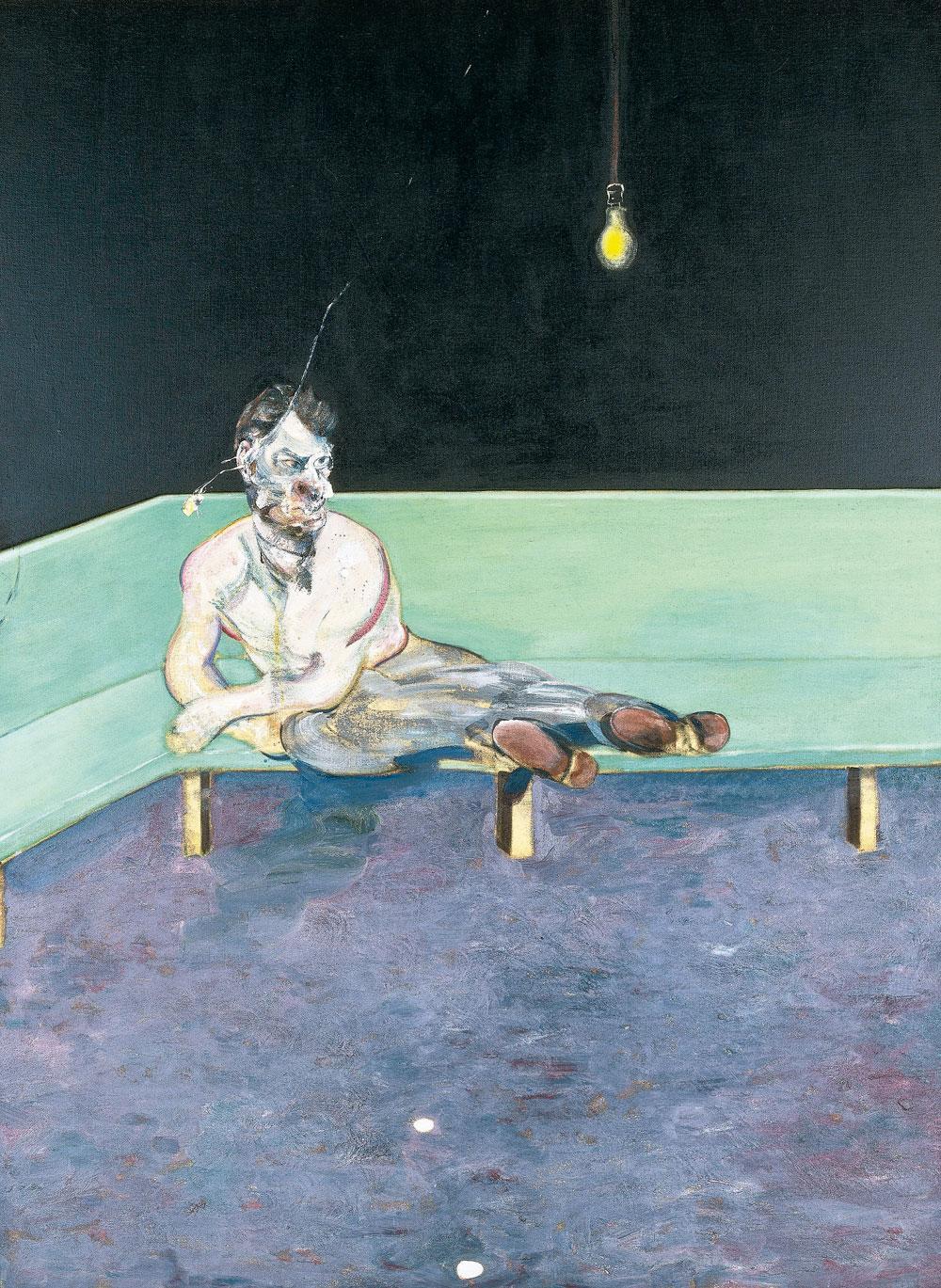

Alors que dans les tableaux de Monet exposés à la National Gallery, la figure humaine n’apparaît qu’occasionnellement, presque par accident, elle constitue la thématique centrale d’un brillant accrochage prenant place à la Tate Britain. All Too Human : Bacon, Freud and a Century of Painting Life s’arrête sur plusieurs décennies de peinture britannique (ce qui comprend également des artistes de différentes nationalités ayant résidé au Royaume-Uni). En lieu et place de briques, il est ici question de chair. Le propos s’articule autour d’une personnalité clé, celle de Francis Bacon (1909-1992), et montre comment l’oeuvre de ce dernier s’est avérée un sanctuaire, certes trouble, pour le sujet humain alors que tout se mettait en place pour qu’il disparaisse du champ de la représentation.

En 1945, Bacon livre une toile emblématique, Figure in a Landscape. L’oeil discerne un personnage assis dans un parc, Hyde Park pour être précis. Elégant dans son costume en flanelle, l’homme en question, Eric Hall, amant de l’artiste, n’est pas figuré dans son entièreté. Sa silhouette disparaît dans le noir, des pans entiers manquent. A ce motif s’en surajoute un autre : une bouche vociférant dans un micro. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la composition en dit long sur la difficulté de représenter l’homme. Le carnage meurtrier entre les nations et la Shoah empêchent de renouer avec la figuration. Aux Etats-Unis, ils seront nombreux à se précipiter vers l’abstraction, Jackson Pollock le premier. Il imagine une » peinture gestuelle « , soit une façon de mettre un terme à l’intentionnalité du sujet pensant. Laquelle intentionnalité est susceptible de mener à tout, destruction du prochain y compris.

En résistant à l’effacement, Bacon va montrer la voie d’un chemin possible pour la peinture – une voie déjà entrouverte par des talents comme David Bomberg, Stanley Spencer ou Walter Sickert dont les nus sont d’une incroyable modernité. Directement dans la foulée du peintre (dont le philosophe Gilles Deleuze disait que les premiers mots surgissant devant son travail étaient » présence, présence « ) se profile la silhouette d’un autre géant anglais : Lucian Freud (1922 – 2011). Une salle entière lui est dédiée qui examine sa pratique axée sur le studio. Les portraits rendent compte de la volonté de ce prince du corps dénudé, à savoir » laisser la couleur opérer de la même façon que la chair « .

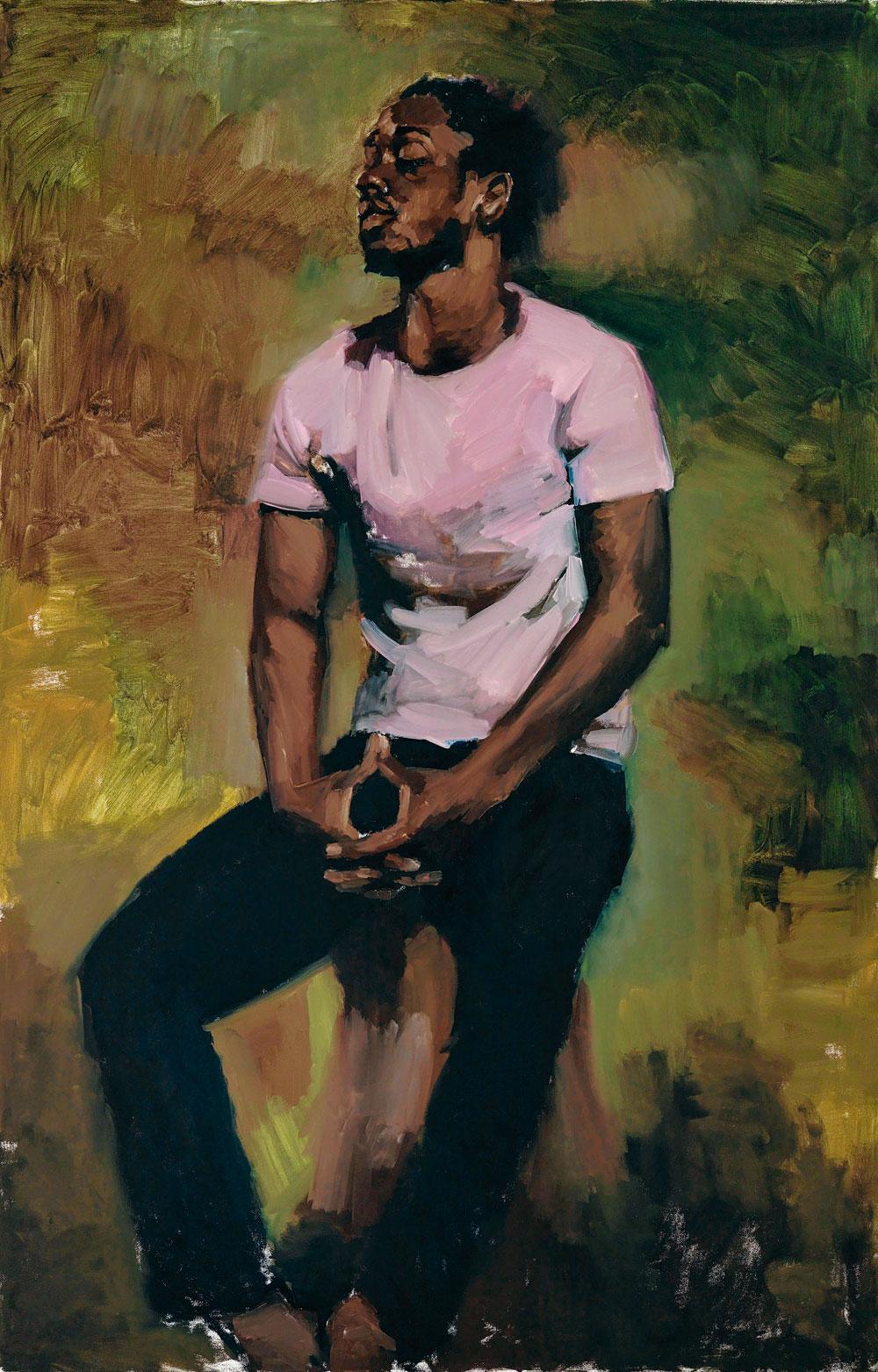

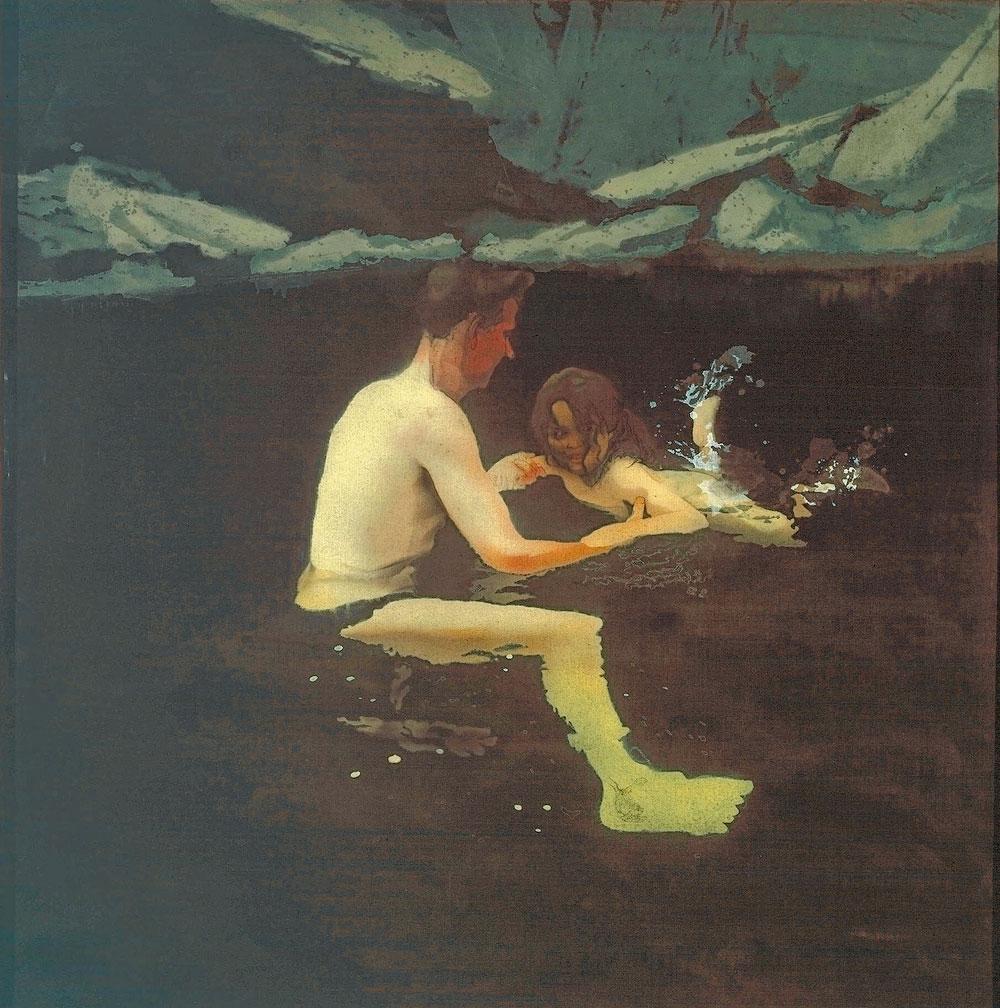

Avec Bacon et Freud, c’est le grand retour de la vie et des forces qui s’exercent sur elle. La pertinence de All To Human, qui emprunte son titre à Nietzsche, est de montrer comment ce geste initial va se perpétuer à travers les générations suivantes. Parmi les temps forts, on note le travail de Michael Andrews dont Melanie and Me Swimming (1978-1979) se tient au plus près de ce que c’est qu’être humain. L’image de ce père, en équilibre à la surface des flots, qui apprend à sa fille à nager, c’est-à-dire à avancer sur un gouffre, est bouleversante. Il en va de même pour les toiles de Paula Rego dont la narrativité met le féminin en scène au plus vrai de ses incarnations. Le tout pour un » regard caustique, drôle ou désespéré porté sur la violence humaine « , comme a pu l’écrire Nancy Houston. Mention également pour les toiles de Lynette Yiadom-Boakye, protégée du collectionneur Charles Saatchi, dont les personnages restituent sa respectabilité à la peau noire, trop longtemps exclue d’un genre comme le portrait.

Enfin, difficile de rester impassible devant les formats monumentaux de Jenny Saville, résonance elle aussi plus récente qui se situe à la croisée de Bacon, Freud et Schiele. Chez elle, la chair est soumise à rude épreuve car, lorsqu’elle n’est pas sanglante, elle se promène du côté du bloc opératoire, entre liposuccions et chirurgies esthétiques. Nombre de ses nus féminins portent les marques au feutre que les praticiens dessinent avant les opérations pour identifier les zones d’intervention. Choquant ? Pas tant que cela : restitué dans l’intégralité de ses contours, l’homme dispose désormais de son corps comme il le souhaite.

Monet et l’architecture : The National Gallery, Aile Sainsbury, Trafalgar Square, à Londres, jusqu’au 29 juillet prochain. www.nationalgallery.org.uk

All Too Human : Bacon, Freud and a Century of Painting Life : Tate Britain, Millbank, Westminster, à Londres, jusqu’au 27 août prochain. www.tate.org.uk

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici