Main basse sur l’art: Tableaux de chasse

Si le vol d’oeuvres d’art est une pratique courante, ce n’est pas tous les jours que cinq toiles de maîtres se volatilisent d’un grand musée parisien. Récit d’un casse spectaculaire qui laisse un énorme sentiment de gâchis : les Picasso et consorts auraient fini… dans une poubelle.

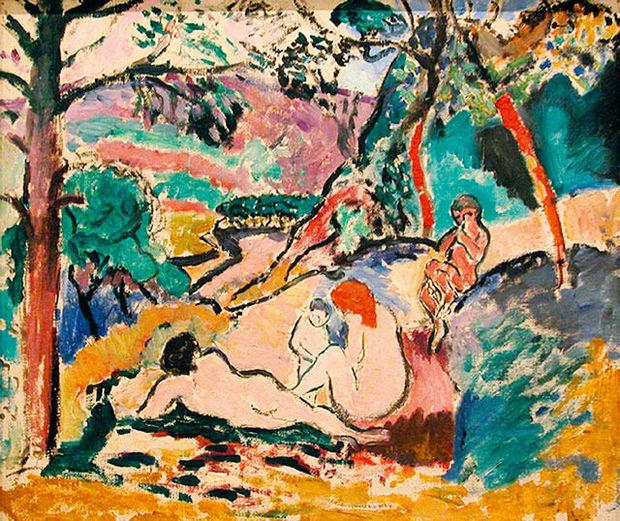

Le 20 mai 2010, Paris se réveille avec la gueule de bois. Pendant la nuit, le musée d’art moderne de la Ville de Paris, qui occupe l’aile est du palais de Tokyo, a été délesté de cinq de ses chefs-d’oeuvre. Un Picasso (Le Pigeon aux petits pois), un Fernand Léger (Nature morte, chandeliers), un Georges Braque (L’Olivier près de l’Estaque), un Henri Matisse (La Pastorale) et un Amedeo Modigliani (La Femme à l’éventail) manquent à l’appel du matin.

Le ou les émules d’Arsène Lupin n’ont pas fait les choses à moitié : ces tableaux figurent parmi les pièces maîtresses de la collection. Les experts ont d’ailleurs immédiatement sorti leur calculette pour évaluer la valeur du butin. Verdict : 100 millions d’euros. De quoi s’acheter un quart d’Airbus A380, 500 Ferrari 488 GTB ou vivre… 5 000 ans avec le salaire minimum légal. Une estimation purement théorique en réalité, ces toiles étant tout simplement invendables. C’est un peu comme si un promoteur immobilier proposait à ses clients les pyramides de Gizeh. Personne de sensé dans le milieu ne se risquerait à tenter d’écouler ces trésors nationaux. D’autant que, comme l’explique à l’époque au Figaro le chef du département de l’art moderne et de l’impressionnisme chez Christie’s, » dans un musée, une oeuvre n’est pas à vendre, par définition. Elle n’a donc pas de valeur marchande, mais une immense valeur historique « . En particulier le Picasso, nature morte peinte en 1912 qui réunit toutes les caractéristiques du cubisme de cette période – teintes ocre et gris, géométrie fragmentaire ou fin trait noir – et annonce la technique dite des » papiers collés » -qui consiste à superposer des fragments de toutes sortes, papier peint, partitions et extraits de journaux notamment – sur le point de révolutionner l’art du XXe siècle.

Ce genre de casse spectaculaire est du bois dont on fait les films d’action. On s’imagine un scénario à la Ocean’s Eleven, avec un commando international d’hommes et de femmes en Lycra, surentraînés, descendant en rappel depuis le toit, se jouant des systèmes de sécurité selon un modus operandi répété des dizaines de fois dans un hangar, et filant dans la nuit avec leur précieux butin à bord de voitures de sport vers une planque 5-étoiles. A moins que les audacieux qui se cachent derrière ce braquage hors-norme aient refait le coup de L’Affaire Thomas Crown, avec à la manoeuvre un gentleman cambrioleur profitant d’une réception mondaine pour subtiliser avec la classe et la dextérité d’un James Bond les toiles commandées par un riche collectionneur vaniteux. Las, la réalité est parfois plus décevante que la fiction. Dans ce dossier, en matière de romanesque, on se situe plutôt au niveau des Pieds nickelés que sur l’échiquier diplomatique d’un John Le Carré.

Mais avant que les pièces du puzzle ne commencent à se mettre en place, c’est d’abord la confusion. Et surtout la consternation d’apprendre que le musée était une vraie passoire cette nuit-là : alarme principale en panne, écrans de contrôle du PC sécurité hors service, grille censée isoler les salles les unes des autres ouverte… Autant de négligences – la thèse de la complicité interne a été écartée par la suite – qui ont permis au monte-en-l’air de se servir comme dans un supermarché. Les policiers de la Brigade de répression du banditisme (BRB) chargés de l’enquête ne tardent pas à retracer le fil des événements. Peu après 2 heures, un homme portant un sweat à capuche et un foulard sur le visage s’introduit par une fenêtre latérale du bâtiment. Plutôt que de casser la vitre, ce qui aurait été plus rapide mais aurait déclenché l’alarme fixée sur la fenêtre, il l’a entièrement dévissée. Il ne lui reste plus ensuite qu’à cisailler le modeste cadenas retenant un grillage coulissant pour se retrouver à l’intérieur. Dans la première salle, il décroche le Léger, qu’il va déposer sur le balcon par lequel il est entré. Il revient sur ses pas et passe dans la pièce d’à côté où, en fin connaisseur, il se sert du Matisse, du Braque et du Picasso. Ici aussi, l’intrus fait preuve de délicatesse. Au lieu de découper sauvagement les toiles au cutter pour les enrouler, il démonte patiemment les châssis des cadres. Les toiles sont ainsi moins lourdes à transporter sans être abîmées. Toujours pas inquiété alors qu’il déambule depuis maintenant une heure – au nez et à la barbe des trois gardiens qui se trouvent dans le bâtiment ce soir-là -, le cambrioleur prend encore le temps de traverser tout l’étage pour faire main basse sur l’élégant Modigliani. Revenu à son point de départ, il transporte tout ce beau monde dans un monospace garé le long de l’avenue de New York avant de filer dans la nuit. Il est 4 h 30. En moins d’une heure et demie, plusieurs pages viennent d’être arrachées du grand livre de l’histoire de l’art.

L’absence des tableaux ne sera découverte que deux heures plus tard. L’aigrefin est déjà loin. Il aurait presque pu laisser un mot de remerciement pour l’excellente collaboration du musée… L’affaire éclate rapidement au grand jour. Et fait les gros titres des médias. Le 10 juin, faute de nouveaux éléments, Le Monde fait l’inventaire des options possibles : revente sur le marché parallèle, mais peu probable comme déjà expliqué. Commande d’un collectionneur fou, mais cette » hypothèse du Dr No « , en référence à une scène du Bond dans laquelle un Goya réellement volé à Londres est exposé dans la salle à manger de l’adversaire de 007, ressemble un peu trop à de la science-fiction. Rançon, mais aucune demande n’est encore parvenue aux autorités. Monnaie d’échange pour obtenir, par exemple, la libération d’un prisonnier, ou du moins un jugement clément. Destruction par des auteurs soudain pris de panique et qui décident de supprimer toutes les pièces à conviction. Et enfin restitution anonyme par des plaisantins ou des activistes qui veulent enquiquiner Sarkozy ou dénoncer la pénurie des moyens alloués à la culture.

Dans les poubelles de l’histoire

En septembre 2011, coup de tonnerre. Alors qu’on pensait l’enquête, menée par la BRB sous la direction du juge Patrick Gachon, au point mort, trois personnes sont arrêtées et mises en examen pour » vol en bande organisée « . Très vite elles passent à table. A commencer par Vrejan Tomic, l’exécutant, qui ne se fait pas prier pour raconter ses exploits. Cet habitué des vols acrobatiques déclare avoir reçu une » commande » pour un Fernand Léger, intitulé Les Disques, exposé au musée d’art moderne de Paris. Tomic se met immédiatement au travail. Il se fait passer pour un visiteur, trouve la toile et échafaude un plan pour s’introduire discrètement dans les lieux. Quelques jours plus tard pourtant, alors qu’il est venu faire de nouveaux repérages, le rapineur constate que le tableau a été remplacé par un autre du même peintre mais » tout aussi joli » comme il le dira aux policiers. Averti, le commanditaire temporise une ou deux semaines avant de donner son feu vert. Va pour Nature morte, chandeliers !

Pourquoi emporter cinq pièces alors ? Pourquoi pas, répond Tomic. » Vu qu’aucune alarme ne se déclenchait, je me suis dit qu’il fallait que j’en profite « , confesse-t-il au juge, des propos cités dans le long papier que Le Monde consacre à la saga le 15 mai 2012. On pensait avoir affaire à un spécialiste de l’art moderne, on découvre qu’il a fait son shopping au feeling, choisissant les peintures les plus belles ou qui lui rappelaient son enfance…

Comme dans un film pour le coup, le visiteur du soir a rendez-vous avec le receleur, un certain Jean-Michel Corvez, dans un parking sous-terrain. C’est l’antiquaire parisien qui a passé commande. Il ne tarde pas à avouer, précisant qu’il agissait lui-même pour un commanditaire, installé quelque part dans les Emirats, et dont il ne donnera jamais le nom, craignant pour sa sécurité. Corvez n’avait pas prévu que son » client » se retirerait du jeu. La médiatisation du cambriolage et l’excès de zèle de Tomic auraient refroidi le mystérieux amateur d’art. C’est ici qu’intervient le troisième larron de la bande, Yonathan Birn, un client et ami de l’antiquaire. Appelé à la rescousse parce que ce dernier ne sait plus quoi faire de sa marchandise désormais encombrante, cet expert en montres de prestige succombe aux charmes de La Femme à l’éventail, qu’il achète 80 000 euros, et accepte de planquer le reste du butin. Pas dans une cache au milieu de la forêt ni dans un coffre-fort en Suisse ; non, derrière une banale armoire dans son atelier. Il ne va pas bouger de là jusqu’à ce que Birn, inquiété dans une autre affaire de vol d’art, perde complètement les pédales. Et décide de faire disparaître les cinq chefs-d’oeuvre. Aussitôt pensé aussitôt fait. Le 16 ou le 17 mai 2011, il balance ses pensionnaires dans la benne à ordures de l’immeuble… Depuis, plus de nouvelles.

Le juge Gachon, pas plus que son successeur, ne croit à cet épilogue qui arrange un peu trop les accusés. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le procès n’a pas encore eu lieu, nous confie un journaliste qui suit le dossier depuis le début : la justice a fait traîner les choses en espérant que les tableaux finiraient par réapparaître. En vain. Le procès devrait donc se tenir à la fin de l’année ou au début 2017. Mais avec le temps qu’ils ont déjà passé en détention préventive, les trois escrocs ne devraient pas retourner en prison.

Tout ça pour ça… Sous les apparences du casse du siècle, un mauvais vaudeville joué par des amateurs qui ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez. Une sale habitude visiblement chez les bandits de grand chemin. Comme le constate Fabrice Colin dans son Atlas du crime parfait (éditions Autrement) : » Vient ensuite le temps lugubre et distendu de l’après – une phase, le plus souvent, à laquelle nos protagonistes n’ont apporté qu’un soin médiocre, tant elle leur paraissait lointaine et abstraite. » La perte pour le patrimoine n’a par contre rien d’abstrait.

Par Laurent Raphaël

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici